● 2023年5月30日、拙編著『地方行政キーワード』の32回目の追補

今回の主な内容は、次の通りです。

● 埋立変更不承認にかかる関与取消訴訟〜福岡高裁那覇支部の2件の判決(2023年3月16日)

国土交通大臣の「裁決」の取消訴訟・那覇支部判決は、先の最高裁判決を踏まえて、沖縄県側の訴えを却下したが、地方分権改革の理念とその進展が理解できていないものである。

また、同大臣の「是正の指示」の取消訴訟・那覇支部判決は、沖縄県の不承認処分を「裁量権の逸脱または濫用がある」として取り消した。

しかし、沖縄県知事が「安全や環境保全に対する不安を払拭できない」として今回の埋立変更を不承認としたものであり、その裁量権を逸脱又は濫用したものであるとは到底思えない。

「裁定的関与」については、解釈論としては、端的に、国と地方の間に争いがある場合は、すべて、国の省庁が行審法7条の「固有の資格」の立場で相手方となるものとして、同法の審査請求手続等の対象外となり、地方自治法の係争処理手続のみによるものと解すべきである。

すでに、総務省の行政不服審査制度検討会の最終報告(2007 年 7 月)で、裁定的関与は、「廃止の方向で検討するべき」とされている。

全国知事会も、同様の提案を行っている。

堂々と政策論議することから逃避する政府に期待することができないのであれば、国会において、早急にこの改正を実現すべきである。

● マクロンの3DS法

2022年2 月、「地方行政の差別化、分権化、分散化及び簡素化に関する法律」(法律名でもある4つの優先事項の頭文字をとって「3DS法」という) が成立した。

この法律は、原油価格上昇に伴う燃料価格の高騰をきっかけに、2018年11月フランス全土に広がった「黄色いベスト運動」に対応してマクロン大統領が進めた「国民大討論Grand Debat national」を踏まえて制定されたものである。

同法は、3つのD(差異化、分権化、分散化)と1つのS(簡素化)を優先事項として、様々な措置を規定している

3DS法は、総花的、技術的に過ぎるとの批判もあるが、黄色いベスト運動というフランス国民の直接民主主義的運動の高まりを反映したものであり、相当に意欲的なものである。

また、現時点におけるフランスの地方分権、地域振興の到達点を示す、重要な法律であり、今後の展開が注目、期待される。

● 2022年12月23日、政府が「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定

−−−−−−→

読売新聞記事「地方デジタル化で東京圏から年1万人の移住目指す、『田園都市国家構想』を閣議決定」

(2022年12月21日)

P>

−−−−−−→

内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議」事務局・「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

P>

−−−−−−→

内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議」・「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(2022年12月23日閣議決定、概要と本文)

(コメント)

デジタル田園都市国家構想は、デジタルを核にして地方創生を進める構想である。

地方創生については、これまで、多額の公費が投じられてきたが、たとえば、 東京一極集中の是正についても、 コロナ禍により一時的に地方回帰の傾向は見られたものの、 なお、抜本的な改善には至っていない 。

事実上破産している国と地方の財政状況と今後も続くと思われる少子高齢化社会の進展を考えた場合、 無駄な投資は許されないことはもちろん、投資に見合う以上の成果を上げなければならない。

(拙著『地方行政キーワード』(ぎょうせい)【デジタル田園都市国家構想と地方創生】)

● 2022年12月28日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け見直しを巡り、政府が来春をめどに

インフルエンザと同等の「5類」に引き下げる方向で検討

−−−−−−→

共同通信記事「来春めどコロナ5類引き下げ検討 政府、流行『第8波』見極め判断」

(2022年12月21日)

(コメント)

新型コロナウイルス感染症と同様に 「二類感染症」 とされているのは、重症急性呼吸器症候群 (SARS)、中東呼吸器症候 群(MERS)、鳥インフルエンザ (H5N1 H7N9) などであるが、それぞれ致死率は9.6%、 34.4%、 50.0%以上に達するなど、いず れも毒性が高く、極めて厳重な措置が必須となるものである。

これに対して、新型コロナウィルス感染症の致死率は、 感染が広がりだした当初より2〜3%と推定され、2021年10月21日現在でも1.1% にすぎない(その後、さらに低下)。

にもかかわらず、 東京脳神経センター整形外科・脊椎外科部長 の川口浩氏によれば、その「二類相当指定」 は その後も漫然と継続され、その結果、科学的根拠とは関係なく、「有症状者のみならず無症状者の入院隔離」 「医療現場での煩雑な患者 (陽性者)対応」が義務付けられ、医療現場の切迫・疲弊の一因になっている。

さらに、感染症法において 「無症状病原体保有者に措置が適用」されるのは一類感染症のみであり、 二類以下の感染症には本来、適用されないものであるが、 政府は2020年1月の閣議決定 「無症状陽性者でも入院勧告を行う」とした。

それ以降、一類感染症であるエボラ出血熱 (致死率50〜90%) と同等の極めて厳しい措置が、新型コロナウィルスに適用されて、 国民と医療現場に過度の負担を強要しつづけ ており、 そのため、 本来なら入院が必要な重症者のためのベッド 数を圧迫し、その結果、医療現場が危機に 晒されてきたと批判 し、政府は 「指定感染症」からの解除あるいは「四類相当」以下 への格下げを検討すべきであると主張した。

(以上、川口浩『「指定感染症」の呪縛から新型コロナを解放 せよ 漫然とつづく 「無症状者の入院・隔離」 措置が、 国民と医療現場を疲弊している』 (2020年8月20日))

大阪市立大学名誉教授の井上正康氏も、 その著『新型コロナが本当にこわくなくなる本』 (2021年、 方丈社) の中で、同様に、 「『2類相当』 を見直し、少なくともインフルエンザと 同じ 『5類』 またはそれ以下に格下げすることが、この不毛な混乱を収束させるために必要」だと主張した。

長尾和宏 長尾クリニック院長も、鳥集徹氏との対談で、「5 類感染症に指定すればコロナ騒動は終わる」と主張している (『コロナ自粛の大罪』(宝島社新書、2021年4月) 第3章)。

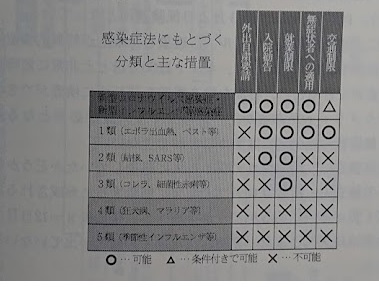

2021年2月の感染症法の改正により、新型コロナウイル ス感染症は、一類感染症、二類感染症、 三類感染症、四類感染症、五類感染症とは別の「新型インフルエンザ等感染症」の一つに分類されたが、 疑似症患者や無 症状病原体保有者も患者とみな して法律の規定を適用するなど、未だに、従来の取扱いを緩和していない (次図)。

(出典: ストレスチェックマガジンHP 「人事・労務」 「2月13日改正法施行!

『特措法』 『感染症法』ってどんな法律? 何が変わった?」 (20210215) )

2020年8月28日の政府対策本部において、医療資源を重症者に重点化していくため、 感染症法における入院勧告等の権限の運用を見直していくことが決定され、 また、 上記感染症法の改正において、 宿泊施設又は自宅等から外出しないよう協力を求めることができる旨の規定も 新設された(同法44条2項) が、根本的な解決にはなっていない。

(拙著『地方行政キーワード』(ぎょうせい)【新型コロナウィルス感染症対策】)

● 2022年12月22日、政府のGX(グリーントランスフォーメーション)

実行会議が脱炭素社会の実現に向けた基本方針をまとめた。

原子力については「将来にわたって持続的に活用する」と明記し、 廃止が決まった原子力発電所を建て替え、運転期間も現在の最長60年から延長する。これは、 東日本大震災以来、原発の新増設・建て替えを「想定しない」としてきた政策を転換するものである。

−−−−−−→

日経新聞記事「原発建て替え・運転延長へ転換 政府、GX基本方針」

(2022年12月21日)

(コメント)

エネルギー問題については、2020 年 10 月 26 日、菅総理(当時)が「2050 年カーボンニュートラル宣言」を行い、同年までに温室効果ガスの排出を 「実質ゼロ」にする方針を示した。

さらに、2021年10月22日には、政府の地球温暖化対策推進本部が、2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指すとともに、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていくとした。

また、同日、第6次エネルギー基本計画が閣議決定され、 東京電力福島第一原子力発電所事故を経験したわが国としては、2050年カーボンニュートラルや2030年度の新たな削減目標の実現を目指すに際して、 「原子力については安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」とした。

これらの方針を受け、2022 年6月7日に閣議決定された「骨太の方針2022」において、「企業活動において必要となる化石燃料や電力の使用を クリーンエネルギー(再生可能エネルギー等)に転換する」GX※が、「新しい資本主義に向けた重点投資分野」の1つの柱と位置付けられた。

同年7月 27 日には、政府の第1回のGX実行会議が開催され同年5月 13 日に経済産業省が公表した「クリーンエネルギー戦略 中間整理」の具体化を協議して議論を深めるとともに 、年内を目途に、「GX投資のための 10 年ロードマップ」をまとめることとされた。

その後、同年2月のロシアのウクライナ侵攻を契機に、天然ガスの高騰による世界的なエネルギー危機の中で、「原発ゼロ」を目指してきたドイツにおいても、 あらためて、原発廃止の予定(2022年末)の延長が検討されているなど、国の内外において、原発に依存せざるを得ないとする論調が勢いを増している。

岸田総理も、同年8月24日、政府の第2回GX※実行会議で、原発の新増設について検討を進める考えを示した。

しかし、世界で唯一の被爆国であり、福島であれほど深刻な原発事故を体験したわが国としては、安易に原発に依存することは、今後とも慎重であるべきであろう。

※ GX=グリーントランスフォーメーション(Green Transformation)。

政府が掲げるカーボンニュートラル(二酸化炭素、 メタン等の温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること)の実現に向けて、社会システムそのものを変革する取り組み。

(拙著『地方行政キーワード』(ぎょうせい、2022年10月追補)【福島第1原発事故】)

● 2022年12月20日、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)、東京電力福島第一原発事故の賠償基準「中間指針」を

9年ぶりに見直し、対象を拡大する方針で一致

−−−−−−→

東京新聞記事「原発賠償基準を9年ぶり見直し 東京電力の不誠実な姿勢に『警告』」

(2022年12月21日)

2022年3月2日、同7日、同30日、最高裁が、福島原発事故賠償集団訴訟における7つの高裁判決に関する原・被告の上告および上告受理申立に対する判断を示しました (国の責任も問われた「生業訴訟」、「千葉訴訟」、「群馬訴訟」、「愛媛訴訟」の4件については第2小法廷、東京電力の責任のみが問われた「避難者訴訟」、 「小高に生きる訴訟」、「中通り訴訟」については第3小法廷)。これらのうち、高裁の判断が分かれていた国の責任については、上告が受理され、 弁論が開かれることになりましたが(同年6月17日、国の責任を認めない判決がくだされた)、東電の責任部分については、 上告や上告受理申立がしりぞけられ、中間指針を超える賠償を一律に認めたこれら7つの高裁判決が確定し、中間指針の「見直し」が迫られることとなったものです。

(拙著『地方行政キーワード』(ぎょうせい、2022年10月追補)【福島第1原発事故】)

● 2022年11月1日、拙編著『地方行政キーワード』の31回目の追補が刊行されました。

今回の主な内容は、次の通りです。

● 本年3月10日、ふるさと納税に関して、泉佐野市に対する特別交付税を減額した総務省の決定を取り消した

大阪地裁判決を追加するとともに、先の最高裁の違憲判決等これまでの流れを整理し、九都県市首脳会議が

「地方分権改革の実現に向けた要求」(2022年4月20日)の中で、「ふるさと納税制度の見直し」として、

所得割額の2割の特例控除額の見直し、新たに定額の上限の設定、所得税控除分相当額の個人住民税からの

控除の見直等を要請していることを紹介した。

いずれにしても、宿命的欠陥を持つ、問題だらけの「ふるさと納税制度」は、抜本的に改めるべきである。

● 本年1月に発足した第33次地方制度調査会に、岸田総理から諮問された「社会全体におけるデジタル・トランスフォーメーションの進展及び

新型コロナウイルス感染症対応で直面した課題等を踏まえ、ポストコロナの経済社会に的確に対応する観点から、

国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係

判断を示した最高裁判決

● 本年3月2日、同7日及び30日の、福島原発事故賠償集団訴訟における7つの高裁判決についての

津波対策を怠ったとして13兆3,210億円の支払いを命じた同年7月13日の東京地裁判決等をふまえ、これまでの経緯を整理するとともに、

放射能汚染水(アルプス処理水)の海洋放出や福島イノベーション・コースト構想等復興の現況について論じた。

● 2020年10月、拙編著『地方行政キーワード ―地方行財政改革の論点― 』の追録第26号を上梓。

−−−−−−→ 本の紹介

今回のテーマ

(1)大阪都構想

なお、大阪都構想は、去る11月1日の住民投票により、再度、否決されました。

(2)ふるさと納税

要点は、下記、2020年9月4日、自治日報「ふるさと納税訴訟・最高裁判決の教訓」参照。

(3)新型コロナウイルス感染症対策

① 新型インフルエンザ等対策特別措置法と国・地方の関係

② 感染症法による「二類感染症」指定の問題点

③ PCR検査体制の問題点

④ 政府の緊急経済対策と第1次、第2次補正予算

● 2020年10月30日、大阪都構想違憲論を公表。

−−−−−−→

「大阪都構想の違憲性について」全文

(ポイント)

東京都の特別区も、憲法上の「地方公共団体」に該当するというのが多数説である。

Ⅱ 大阪都構想の特別区と憲法上の「地方公共団体」

大阪都構想では、憲法上の「地方公共団体」としての地位・権能を認めておらず、違憲である。

Ⅲ 「地方公共団体」の二段階制と大阪都構想

いずれの説によっても、今回の大阪都構想は、違憲である。

● 2020年3月、拙編著『地方行政キーワード』の追録第25号を上梓しました。

○ 『地方行政キーワード ―地方行財政改革の論点―』

(ぎょうせい、定価¥ 9,900、平成17年〜 追録、年2回)。

−−−−−−→

内容

今回は、昨年10月に引き上げられた消費税について総括するとともに、ふるさと納税をめぐる総務省と泉佐野市の争いを取り上げ、「法律による行政の原理」の観点から、総務省の姿勢を批判しました。

「法律による行政の原理」とは、「行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律にしたがって行われなければならない」という原則である(藤田宙靖『行政法入門 第7版』(有斐閣、2015年))。

すなわち、行政は、たとえどんな理由づけによってであろうとも、「行政権の担い手(行政機関)のかってな判断でおこなわれてはならず、国民の代表である議会(国会)が定めた一般的なルール(法律)にしたがってのみ、行われなければならない」(同上書)。

(中略)

改正地方税法が「募集適正実施基準」として総務大臣にどこまで委任したのか、その範囲が問題となる(37条の2②及び314条の7②)が、この点については、改正後の地方税法は「返礼割合3割以下基準」と「地場産品基準」を規定するのみであり、法律の条文にはそれ以外の除外の要件は明示されていないことから、地方税法が総務省のいうような「地方団体の『適格性審査基準』を定めること」まで「募集適正実施基準」として総務大臣に広く委任したと解することはできない。

泉佐野市が主張し、国地方係争処理委員会も指摘したように、「2018(平成30)年11月から新制度申請までの間に、過度な返礼品を用いて著しく多額の寄附金を受領した」団体であるとして、それらを指定の対象団体から除外した総務省の告示2条3号は、改正地方税法による委任の範囲を超えるものといわざるを得ない。

(拙著「辺野古新基地建設問題」(片木編著『地方行政キーワード』2017年4月追録20号)

○ 辺野古新基地建設についての最高裁判決(2016年12月20日)批判

最高裁判決は、埋立て等が「公有水面の利用方法として最も適正かつ合理的なものであることまでが求められるものではない」とするが、沖縄県側が主張するように、新基地の建設が必ずしも辺野古に限られないということであれば、わざわざ辺野古を候補地として選び、埋立てによって、その代替性のない希少な自然環境を不可逆的に喪失させることが果たして(公有水面埋立法4条1号の)「国土利用上適正かつ合理的」といえるのか、ということが論点となるべきであり、この点を事実に即して、もっと真摯に、丁寧に審理すべきであったと思われる。

さらに、公有水面埋立法4条2号の要件についても、前知事自身の出した「知事意見や環境生活部長の示した疑問点が解消されていないにもかかわらず本件承認処分がなされたとみられる」との沖縄県側の主張にもかかわらず、最高裁判決は、前知事は本件埋立事業が第2号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に基づいて審査しており、「その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない」と、うわべをなでるようなおざなりな審理を行ったのみであり、「事実審」ではないことを口実にして、その内容の実質的な審理に踏み込んでいないという点でも、批判を免れないではなかろうか。「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる」(民訴法318条)ケースとして、積極的に内容の審理を行い、万人の納得するような結論を出すべきであった。

(中略)

また、上述のように、最高裁は、手続的にも、大法廷ではなく小法廷で、しかも、口頭弁論を1回も開くことなく、結論を出したものであり、これほど重要な案件をそのような簡便な手続きで済ませたことについても批判があろう。

−−−−−−→

『地方行政キーワード ―地方行財政改革の論点―』(ぎょうせい、追録、年2回)