�l����������ɂ����鎝���\�Ȓn��o�c�݂̍��

�@�@

�����o�c�����ȁ@�����@��O

�P�@�͂��߂Ɂ@�|�n��o�c�ւ̃p���_�C���V�t�g�|�@

�@�n���s�s�ɂ�����o�ρA�����A�Љ�����ɂ����āA����܂ł̍��哱�ɂ�鍑�y�̋ύt���锭�W��ڎw���Ă����u�O���哱�^�̒n��J���v����A�n�悪���L����l�ށA���A�����A�n��o�ϓ��̎������A�n�掩�炪�m�b���������n�ӍH�v���ڎw���ׂ��s�s����B������u�����^�̒n��o�c�v�ցA�p���_�C���V�t�g���鎞��ƂȂ��Ă���B

���̊J������̌��E�⎩���̂ɂ����鋌���^�̊�ƗU�v��̍���Ɍ�����悤�ɁA�n���o�ϐ���ɂ����č\���]���������Ă����P�A�n������̎Љ�{��n��Y�ƁA�����ȂǂƂ����������̊��p�ɂ��n��o�c�����߂��Ă���B

�@���ɂ����ẮA2002�N12���̍\�����v���ʋ��@�̎{�s����2003�N4���Ɂu�\�����v���搧�x�v���n�܂�A2003�N10���ɂ́A�n��o�ς̊������ƒn��ٗp�̑n���𐄐i���邽�߂Ɂu�n��Đ��{���v�����t�ɐݒu���ꂽ�B�n��Đ��{���̕��j���A�u�n��̃j�[�Y�ɑΉ��������j���[��p�ӂ��āA�ӗ~�ɂ��ӂꂽ�n����������Ă������x�ł��B�F�l�����Z�܂��̒n����ꏏ�Ɍ��C�ɂ��Ă����܂��I�v��搂��Ă���B�Q�܂�A���̒n�搭��̎�@���u�J���哱�v����u�o�c�x���v�ɃV�t�g���Ă��Ă���B

�n��o�c�Ƃ͂��Ȃ킿�A�n�悪���ւ̈ˑ��̎�����E���n�掩���ւƕ��ނ��߂̏���Ⳃł���ƂƂ��ɁA�����\�Ȓn��Љ�W�̎�@�ƂȂ���̂ł���B�n��́u���ށv��a�C�ɗႦ��Ȃ�A����Ⳃ���o�c�́u�����v�ƂȂ���̂́A�n�揊�L�́u�����v�ł���A�u�f�f�v�A�u�J���v�A�u�����v�A�u���p�v�A�u�o�߁v�̏z�^�c�������u�o�c�v�ƂȂ�̂ł���B

�{���|�[�g�ł́A�n��o�c�ɂ����鎑�������p�����z�^�c�͂��邽�߂̎��_������ƂƂ��ɁA�Y�ƍ\���̓]���ɂ��l�������������Ύs�̎Y�Ɛ��������Ƃ��āA����̒n��o�c�݂̍���ɂ��Č���������̂ł���B

�Q�@�n��o�c�̕��͎��_

�o�c�����Ƃ́A�l�A���́A���A���Ƃ����邪�A��̓I�ɂ͑��݂��֘A�������Ă���B�n��o�c�ɂ����āA���̎��Ă鎑�������p���Ď����\�ȏ�Ԃ��ێ����n��o���Ă���

�ߒ����u�z�^�c�v�ł���A���̉^�c�͂���u���̂����v������Ǝ��̂V�̎��_�ƂȂ�B���̎��_�����ƂɁA�n��̎���ɉ������o�c�W�J��i�߂Ă������Ƃ��A��ߐ��ł͂Ȃ��A�o�c�����̌��ʓI���p�̃T�C�N����B�����邱�ƂɂȂ���B

�i�P�j���_�P�@�L�[�}���̏�M�Ɠ`���@�@�@

�i�Q�j���_�Q�@�Z���Q��E�����@�@�@�@�@�@

�i�R�j���_�R�@�Y�w���A�g�E�����@�@�@�@�@

�i�S�j���_�S�@�n��l�ނ̊m�ہE�琬�@�@�@

�i�T�j���_�T�@�n�掑���̍ĕ]���E�p�r�]��

�i�U�j���_�U�@��ƊO���]���@�@�@�@�@

�i�V�j���_�V�@�o�c�X�L���̌���@�@�@�@�@

![]() �P�@�������x���K��P�N�[���������|�[�g���^2006�N6��

�P�@�������x���K��P�N�[���������|�[�g���^2006�N6��

�Q�@���t�{�o�ώЉ���������u����E�n��Đ��vhttp://www.wagamachigenki.jp/saisei/01_04.htm

�Q�|�P�@�y���_�P�z�L�[�p�[�\���̏�M�Ɠ`��

�@�n��o�c�̏d�v�Ȏ��_�Ɂu�L�[�p�[�\���v�̑��݂���������B�n��o�c����̓I�ɓ������Ă����헪��v���W�F�N�g�ɂ��āA�r�W���������肵�A���H���Ă����A�g���g�̏�M�Ɓh���K�v�Ȃ̂ł���B�헪��v���W�F�N�g�𐄐i���Ă������߂ɂ́A���͂��[���ł���r�W������`���V�i���I���C�^�[�Ƃ��Ă̖����A�����B�E�W�ς���v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̖����A���l�ȃX�e�[�N�z���_�[���E�A�g������R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ă̖��������߂���B�P�����ĉ����A���̃����^���e�B�ɂ����āA���̐헪��v���W�F�N�g���u�y�����v�Ɗ��������A���̎��Ǝ��̂�������ł����̐��A���������K�v�Ȃ̂ł���B

�@�܂��A�L�[�p�[�\���͏�Ɍ�p�҂̖�肪���܂Ƃ��B�J���X�}�I���[�_�[�̌��ꂩ��̑ޏ�́A���̌�̑r������傫�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����炾�B���̓`���̎d�g�݂������Ɋm�����邩���d�v�ƂȂ�B

�@�@�@

�Q�|�Q�@�y���_�Q�z�Z���Q��E����

�@�n���ɂ�����[���ȉۑ�Ƃ��āA�s�s���ɂ����钆�S�s�X�n�̋���_���n��ɂ�����ߑa���A�n��̘A�ъ��̊�������������B���S�s�X�n�ɂ����ẮA���r���e�B�̌�����K�͏����X�̍x�O���n�A�o�u�����̒n�������Ȃǂɂ��A�s�X�n���`������s�s�@�\���x�O�ړ]���A�𗬐l�������������A����i�߂錋�ʂƂȂ����B�܂��A�j�Ƒ�����������̌���ɂ��n���⌌���̐��ނɂ��A�n��R�~���j�e�B�̊����i�s���Ă���B�R�~���j�e�B�̐��ނ́A�`�������̐��ށA�n��̋���͂̐��ށA�h�ƁE�h�Ђւ̑Ή��͂̐��ނȂǂ��������ƂƂȂ����B����A�l�������ƒn���������i�ނȂ��A�n��R�~���j�e�B�̍Đ���}�邽�߂ɂ́A�n��̃A�C�f���e�B�e�B�̊m�����d�v�ł���B�R�~���j�e�B���\������n��Z��������n��ɊS�������A���A�n��Â���̂��߂̊����ɎQ������u���������v�A�u�������v���s���ł���B�܂��A�P�Ȃ�C�x���g�I�ȁu�������v�ŏI���Ȃ��u�������v���u������������v�Ƃ����u�p�����v���\�Ƃ���d�g�݂��K�v�ł���B���������āA�����ɂ��ĕ��t��Ԃ̒n��g�D�Ɉ�𓊂��āA�L���Ȕg���n��o���A�t��Ԃ����o���A�����ɂ��ċ��A�����͏Z�����݂̋����ݏo�������d�v�ł���B

�Q�|�R�@�y���_�R�z�Y�w���A�g�E����

�@���Ԓn���ƁA��w�����������@�ցA�n�������̂���Z���A�m�o�n�A�n��c�̂܂ŁA�n����\�����鑽�l�Ȏ�̊ԂŘA�g�E������i�߂邱�ƂŁA���ݕ⊮�E���ݗZ���ɂ��V�i�W�[�����邱�Ƃ����҂ł���B���̂̎��Ă�|�e���V���������l�Ȏ�̊Ԃ̌𗬂�ʂ��Ďh�����A��̊ԑ��݂ŋ����N�����A�����Ɂu�U���ƍv���v�̐V���ȉ��l���n�o�ł���u��v�Ƃ��Ẳ\�����L����B�n��\����̊Ԃ��݂��̊����̖����ɌŎ�����Ƃ��A�n��͊��͂������A��̈�r��H��Ƃ���Ȃ�A��ɒn��Љ�ɂ��Ė����u���́u��v��L��������K�v������B

![]() �P�@���{����������s�n����`�[���^�n��Đ��̌o�c�헪�^�P9�Ł^�i�Ёj���Z�����������^2004�N

�P�@���{����������s�n����`�[���^�n��Đ��̌o�c�헪�^�P9�Ł^�i�Ёj���Z�����������^2004�N

�Q�|�S�@�y���_�S�z�n��l�ނ̊m�ہE�琬

�@�n��o�c�ɂ�����u�o�c�����v�̒��ōł��d�v�ł���A�n��o�c���̂̃}�l�W�����g�̐��ۂ����鎋�_���A�n��l�ނ̊m�ہE�琬�ł���B�n��U���̃L�[���[�h�Ƃ��āA�u�������̂˂��肩��A�L������̂������ցv�ƌ����邪�A�n��Ɏ��݂���l�I�����̈琬�E���n��̓��F���Y�ݏo���A�u�L����́v���u���ɂȂ����́v�ɏ�������Ƃ����t�����l�͂����߂邱�Ƃ��ł���B�n��o�ς̊������A�����ɂ����郊�[�_�[�V�b�v�A�s�����̍\�����v�A���ׂẮA�Z���́u���v���d�v�ł���B���v�̊�{�A�O�\�͂̍����A�o�ϊ����̓y��́A�u����v�Ɉˋ����A�Z���������̓I�Ɏ��g�ށu���U�w�K�v�̐��ۂ����ʂ̌�������B�ϊv�̐��ۂ́A�s���̗����Ǝp���Ɗ��͂Ō�����Ƃ������Ƃł���B�n��Z���̃��C�t�X�^�C�����������U�w�K�A�w�т̎p���̗L����������B�P

�������A���Ԃ́A�L�\�Ȏ�N�l�ނ��i�w���ٗp������߂āA�s�s�����̈�O�֗��o������𑽂��̒n���������Ă���A�Ή���Ƃ��āu���o��h���v�A�u���o�҂̉�A�𑣂��v�A�u�ݖ�҂��������v�Ƃ����I�����̒�����{���ǂ��Ă���̂�����ł���B�����ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A����l�̐����u������s�ꌴ���̌����ɏ]���Ƃ������Ƃł���B�i�w��́A������ł͂Ȃ��A�u�w�Z�u�����h�v�Ƃ����������̍w���ł���Ƃ��������I�v�l�������A�ٗp��Ƃ́A�n��̂��߂ɓ����ꏊ�ł͂Ȃ��A�u�L�����A�u�����h�v�̊l�����́u�����������҂ł���v�J����ł���Ƃ��������I�v�l�������Ƃ������Ƃ��B���̈Ӗ��ɂ����āA�n���̌���ŁA�u�w�Z�u�����h�v�Ƃ��ĕ]��������w�����݂�����A�u�L�����A�u�����h�v�ƂȂ肤��G�N�Z�����g�J���p�j�[��n�Ƃ��邱�Ƃ́A�Z�E�����I�ɂ́A�����I�ł͂Ȃ��B���̂悤�ȁu�M�d�ȎЉ�{�v�͈꒩��[�ɂ͑n�o�ł��Ȃ�����ł���B�����ŁA�ꌩ�n���Ȃ���A�u�ݖ�҂��������v���g�݂����߂���̂ł���B

�Q�|�T�@�y���_�T�z�n�掑���̍ĕ]���E�p�r�]��

�@�n���o�ϐ���ɂ����āA�]���^�̌����������ƗU�v�̂悤�ȊO���^�ւ̈ˑ�������Ȏ���ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȍ\���]���̗v���Ƃ��ẮA���ɁA�n����t�ł̌������ȂǂɌ�����n���������v�̐i�W�A���̍��y�v��ɂ�����S���ύt���W���玩�ȐӔC���W�ւ̕��j�]���A�������Ɠ����̌p���I�����ȂǁA���̊J�������E�ɒB�������Ƃ���������B���ɁA�o�ς̃O���[�o�����ɂ�鐶�Y���C���̊C�O�ړ]�Ȃǂɂ��H��E�x�X�̍��O���o��A�C�O���Y�i�̗A�����i�ɂ��A���Y���v���̂��������A���̏��Ȃ����Y���C���������D�����̓���n��ɕ݂��Ă����X���������Ȃ�ȂǁA�n���s�s�ɂ����Čٗp�n�o���ɑ������̂����ƗU�v����ɂ����E�������Ă���B

��ƗU�v�Ƃ͊O���^�̔��W��ژ_�ސ���ł���B����ɑ��A�����^�̎Y�Ƒn�o�ɂ�锭�W�́A�n��ɍ��t���n��Y�Ƃ╶���E�����ƏZ���̈ӎu��`�����d��������̂ł���B�O���^�̔��W�́A�Ƃ�����Βn�敶���⎩�R���ɂ��Ĕz�����Ȃ����A�����^�̔��W�͒n��̓`���E�����⎩�R�ƒ��a����\���������̂ł���B

�@�n���s�s�����鍡��̎����I���W�\�Ȓn��o�c�̎��_�ɂ́A�n�悪���Ƃ��ƕێ����Ă���n�掑���̗����p�ɂ��A�������荷�ى����ꂽ�V�����Y�ƊJ���E�Z�p�J�������߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�n��Z������̂ƂȂ��������^�̎Y�Ƒn�o���K�v�ƂȂ��Ă���B����āA�n�掑���A���������̍ĕ]���A�����p�r����̓]�p�A�����Ԃ̃R���{���[�g�ɂ��V�i�W�[�y�ѕt�����l�̑n�o��}�邱�Ƃ��d�v�ł���B�Q

![]() �P�@�O�Y����Y�^�s���̎Q��ƒn�抈�͂̑n���^�P�Ł^�w���Ё^2006�N

�P�@�O�Y����Y�^�s���̎Q��ƒn�抈�͂̑n���^�P�Ł^�w���Ё^2006�N

�Q�@���{����������s�n����`�[���^�n��Đ��̌o�c�헪�^�P4�`17�Ł^�i�Ёj���Z�����������^2004�N

�Q�|�U�@�y���_�U�z��ƊO���]���@�@�@�@�@

�@�O�q�̒n�掑���̗L�����p�Ɋւ��ẮA�n��Z���ɂƂ��Ēn�掑���̑��݂͂��Ƃ��A���̉��l�E�|�e���V�������ӎ����ɂ������Ƃ���A�O���l�ނɂ��q�ϓI�œƓ��̎��_�y�є��z�̓������A���ʂ������炷���̂ł���B�܂��A�n��o�c�Ɏ��g�ޑ��l�ȃv���W�F�N�g�̔��W�ߒ��ɂ����ẮA�e��̒n��Â���܂⑼�̋@�ւ���̊O���]�����v���W�F�N�g�̎Љ�I�n�ʂ����߁A�����{��̂ɂƂ��Ă����g���݂ɂȂ�Ƃ������}�C���h�T�|�[�g�̌��ʂ����҂ł���B����ɁA�e���r�A�V���E�G�����̃��f�B�A�̐ϋɓI�Ȋ��p���A��O�҂ɂ��O���]���Ƃ��Ēn��Z���ւ̃t�B�[�h�o�b�N��A��O�ւ̎��m�o�q�Ƃ��Ă���߂Č��ʓI�ł���B�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�O���]���́A�������M����n�܂�Ƃ������Ƃł���B�n��o�c�ɂ�����e��̃v���W�F�N�g�������Ɉ���O�֔��M���Ă��������A���Z�p�����B��������ɂ����Ċ�{�I�ȏd�v��p�ƂȂ��Ă���B�P

�Q�|�V�@�y���_�V�z�o�c�X�L���̌���@�@�@�@�@

�@�n��o�c�̌��ʓI�^�c��B�����邽�߂̉ۑ�Ƃ��ăm�E�n�E�s������������B�n�搭��݂̍�����A����܂ł̍��哱�ɂ��n��J������A�n���̎��Ȍ���A���ȐӔC�ł̒n��o�c�ɕς��Ȃ��A�o�c�X�L�������߂�K�v������B

�@�o�c�X�L���̌���̂��߂ɂ́A����܂ł̂V���_�܂����A�g�[�^���R�[�f�B�l�[�g�͂̌���A�}�[�P�e�B���O�͂̌���A�l�b�g���[�N�\�z�͂̌��オ�K�v���Ǝv����B

�@�g�[�^���R�[�f�B�l�[�g�͂ɂ����ẮA�n��̍���i�ނׂ��������̌����ɂȂ�n�旝�O�̌`���\�͂��K�v�ł���B�l�̉��l�ς����l�������n��Љ�̒��ŁA�X�e�[�N�z���_�[�Ԃ̗��Q���������ɏI�n����̂ł͂Ȃ��A���O�Ɋ�Â��ړI�B���^�̒n��o�c�����߂��Ă���B���O���`������Ƃ́A���O���Ɍ��߂Ă��܂����Ƃł͂Ȃ��B���O�挈�^�ł́A�n��Ɂu��炳�ꊴ�v����������Ƌ��ɁA�n������͒n��Ԃ́u�G�S�C�Y���v�ɂ��R���t���N�g�������Ă��܂��B�n��Z����X�e�[�N�z���_�[�����������O�`�����\�Ƃ���A�g�[�^���R�[�f�B�l�[�g�͂��K�v�Ȃ̂ł���B

�@���ɁA�}�[�P�e�B���O�͂̌��オ�K�v�ł���B�n�旝�O���ӂ܂��A�ǂ̂悤�ȃv���W�F�N�g��W�J�����Ă������A�ǂ̂悤�ȓ��e��I�����邩�l����ۂɁA�}�[�P�e�B���O�̎�@���K�v�ł���B�o�c�����̔c���Ɛ��ݓI�Ȏ����̔��@��A����Ɍ����Ă��鎑���J���ȂǂɗL�p�Ȕ\�͂ł���B

�@����ɁA�l�b�g���[�N�\�z�͂̌��オ�K�v�ł���B���łɏq�ׂ��悤�ɁA�L�[�p�[�\���̑��݁A�l�ނ̊J���A�Y���w�̘A�g�E�����ȂǁA�l�Ɛl�Ƃ̗L�@�I�ȂȂ���ɂ��A�����̑��̂悤�ɑ��l�ȃp�C�v���~�݂���A���l�Ȍ𗬁E�����n����O�ɍL�����Ă������Ƃɂ��A�n��Z����l�ЂƂ肪�n�旝�O��B��������s�̐��̈���Ƃ��Ċ��������点�邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�R�@���ጤ���@�|���Ύs�Ɍ���n��o�c�헪�̌���Ɖۑ�\

�R�|�P�@�����̖ړI

�V���{���c�̏鉺���ł������u�S�Ƌ��̂܂��v���Ύs�B�Y�ƍ\���̓]���ɂ��l������������Ȃ��A�n������^�̎Y�Ƒn�o�ɒ��킵�A�u�����z�^�̂܂��v�Ƃ��čĐ���ڎw�����Ύs�̌���Ɖۑ���E���͂���B

![]()

�P�@���{����������s�n����`�[���^�n��Đ��̌o�c�헪�^�P4�`17�Ł^�i�Ёj���Z�����������^2004�N

�R�|�Q�@���Ύs�̊T�v

�i�P�j���v

�@���Ύs�͊�茧�̓쓌���A�����C�ݍ��������̒��S�Ɉʒu���A���A�X���C�݂̋}�s�ȊC�ݐ��Ɩk��R�n�Ɉ͂܂ꂽ�܂��ł���B���E�O�務��̈�ł���O��������T���A�ߑ㐻�S�Ɣ��˂̒n�Ƃ��Ă̗��j�������A�u�S�Ƌ��̂܂��v�Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�l���́A���a38�N��92��l�𐔂������A���݂ł�43��l�Ɣ������Ă���i2006.6���݁j�B�ʐς�441���u�ł���B1857�N�A�䂪���ŏ��̗m�����F�ɂ��o�S�ɐ������Ĉȗ��A���k�L���̍H�Ɠs�s�Ƃ��ĉh���Ă����B���͐V���{���c�̏鉺���Ƃ��ĉh�������A���E�I�ȓS�|�s���A�V���{���c�̐��Y�̐��̓]���ɂ��A�������N�̓S�|��ё̐��̏I����A�o�u��������A�n��o�ς͒�����Ă����B�P

�ߔN�́A�������_�s�s��ڎw���A���k���f�����ԓ����ΏH�c���A�O���c�ю����ԓ����͂��߂Ƃ��鍂����ʖԂ�A���`�ȂǁA�C��������A���V�X�e����Ղ̐����ɗ͂����Ă���B�܂��A2003.4�A���`�����y��ʏȂ�胊�T�C�N���|�[�g�Ɏw�肳�ꂽ�̂ɑ����A2004.8�ɂ́A�u���܂����G�R�^�E���v�����v���o�ώY�ƏȁE���Ȃ̏��F����ȂǁA�����z�^�Љ�ɑΉ������Y�ƈ琬�ɗ͂𒍂��ł���B�Q

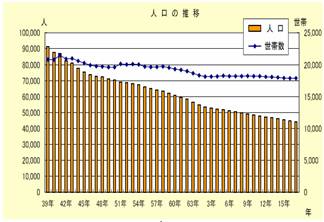

�i�Q�j�l������

�l�������̗v���Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A

�@ ���ΐ��c���̍������A�֘A��Ƃ̏k��

�@ ���ΐ��c���̍������A�֘A��Ƃ̏k��

�A ���z�Ə��A���z�R�̍������E�R

�B ���͂���A�Ƃ̏�̏��Ȃ��ɂ����

�̗��o

�C ��������@�ւ��Ȃ����Ƃɂ��i�w��

���̗��o

�D �o�����̒ቺ

�Ȃǂł���B

�l���͈ˑR�Ƃ��Č����X���ɂ��邪�A

�ߔN�̊e��v���W�F�N�g�̐��i�A���ɂ��V�K

���Ƃ̓W�J�A��ƗU�v���ɂ��A���������k

����������B

�Ȃ��A�������32���ƍ����B�R

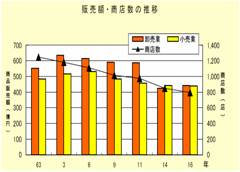

�i�R�j�H�Ƃ̊T�v

�H�Ƃ̐��ڂ��݂�ƁA�����R�N�ȍ~�A���Ə����A�]�ƎҐ��Ƃ������X���ƂȂ��Ă���B

�����i�o�z�́A�����X�N��1,000���~�ɒB�������A�����P�O�N�ȍ~��800�`900���~�ɂƂǂ܂��Ă���B�Ȃ��A�����i�o�z���Ǝ�ʂɂ݂�ƁA�S�|�i����13�N�x�ȑO�j�A��ʋ@�B�̓��������z�̑����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B�S�|�Ƃ͏��a63�N���s�[�N�Ɍ������Ă���A����15�N�ł̓s�[�N���̂U���Ɍ��������B���ʁA��ʋ@�B������̏o�z�������ɓ���L�тĂ��Ă���B

![]() �P�@�n��Â���2005�E8�����^10�Ł^���c�@�l�n�抈�����Z���^�[

�P�@�n��Â���2005�E8�����^10�Ł^���c�@�l�n�抈�����Z���^�[

�Q�@�u���Ύs�̊T�v�v�i����17�N12�����݁j�^2�Ł^http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shoukai/gaiyou200512.pdf

�R�@�@�@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�@�@ �^3�Ł^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V

�i�S�j�V���{���c�����ΐ��c��

�@�Ɩ��T�v

���Ύs�̊��ƁE�Y�ƂƂ��ċ����e���͂������Ă���B�s�[�N��9��l�����Ј��́A�����������E���Y�̐��̓]���ɂ��A����100�l�ƂȂ�A���Ύs�̐l���E�n��o�ςɂƂ��Ă͑Ō��ƂȂ����B

�������A�n��v�������Ƃ��āA�y�n�̒Ȃǂɂ���ƗU�v�x���ȂǍs���A���Ύs�n��o�ς̉��x�����ʂ����Ă�B

���݁A���ނƓS�֘A������܂ސ��S���Ƃ��j�Ƃ��āA�l�ށA�Z�p�A�y�n�A�ݔ��Ȃǂ̎����Ɗ��̒n���I�������������A����ɂ킽�镪��Ŏ��Ƃ�W�J���Ă���B

�A ���ΉΗ͔��d���i�ΒY�Η͔��d�j

�@�����P�Q�N�V������A���k�d�͂ɓd�͂̋������J�n���Ă���B���d�ݔ��̏o�͂�14��9��kW�A�d�͉������̏o�͂�13��6��kW�ƂȂ��Ă���B

�i�T�j���Ƃ̊T�v

�@�@���ƌ��́A����I�Ȏ��ȏ���^���ƌ��ƂȂ��Ă���A

�@�@���ƌ��́A����I�Ȏ��ȏ���^���ƌ��ƂȂ��Ă���A

�l�������A��v�ȎY�Ƃ̕s�U�A�אڒn��ւ̑�^�X��

�o�X�Ȃǂ̎Љ�o�Ϗ�̉e�����A���X���A�]��

�Ґ��A�N�ԏ��i�̔��z�Ƃ������X���ɂ���B�܂��A��

�H�Ԃ̐����Ȃǂɂ�葼�n��Ƃ̌𗬂�����ɂȂ��

�̈���ŁA���������ւ̍w���q�̗��o���݂��邱��

����A���W�q�͂̂��鏤�ƌ��Â��肪�ۑ�ƂȂ���

����B���X�X�̋ߑ㉻�A���ԏ�̊m�ہA�X�ܑ�

�Ȃǂ̗l�X�ȉۑ�̉����ƁA���l�Ȍڋq�j�[�Y�ɑΉ�

�������͂̂��鏤�X�o�c���]�܂�Ă���B

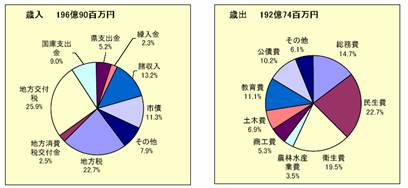

�i�U�j���Ύs�̍���

�i�U�j���Ύs�̍���

�@�@�����P�A�Q�N�A�n���ȎY��

������A�@�l�s���Ŏ���

���Q���~����������B

���Ə�����������A���

�̎��v�������サ�Ă������

�ƍl������B

�i�E�\�j�����P�U�N�x���ʉ�

�v���Z�̓���

�R�|�R�@�헪�Ƃ��Ă̎�v�v���W�F�N�g

�@�ȏ㌩�Ă����Ƃ���A��Y�Ƃł���V���S�̐��Y�̐��̓]���Ȃǂɂ��A�l��������A�n��o�ςɑ�Ō��������Ύs�ł��邪�A�n��Đ��̎��g�݂Ƃ��āA���l�ȁu�G�R�^�E���v���Ƃ��n�܂��Ă���B

![]() �@�u���Ύs�̊T�v�v�i����17�N12�����݁j�^http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shoukai/gaiyou200512.pdf

�@�u���Ύs�̊T�v�v�i����17�N12�����݁j�^http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shoukai/gaiyou200512.pdf

�i�P�j���`���T�C�N���|�[�g

����15�N�S���A���`�����y��ʏȂ�葍���Ö��������_�`�i���T�C�N���|�[�g�j�Ɏw�肳��A�C�^�𗘗p�������T�C�N���Ɋւ��镨���̗A���A������Ö������ɓK�������`�p���̐�����i�߂�B

�i�Q�j���Ύs�n��Đ��v��

�y�v��̖��́z�@�X�N�����Q�P�w�`�������W��G�R�x �\ ���܂������l�T���X�v��

�`���̂Â���P�T�O�N�ڂ̒���`

�y�v��̊T�v�z

�{�v��́A�u���T�C�N��(�G�R�^�E���A���T�C�N���|�[�g)�v�u�V�G�l���M�[�v�Ƃ����Q����̎��g�݂ō\������A�n��o�ς̊������ƒn��ٗp�̑n����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���Ύs�̕S�N����S�̗��j�ɂ��|��ꂽ�u�l�E�Z�p�E�Y�Ɗ�Ձv�Ƃ������u���̂Â��莑���v�������z�^�Љ�ɑΉ������Y�Ƃ̑n�o�Ɋ��p���A�n�悪��̂ƂȂ��Ēn���o�ϊ����̐V���ȑٓ����ĂыN�������g�݂����{����B

�@�E�G�R�^�E���E���T�C�N���|�[�g

�@�@�G�R�^�E���ƃ��T�C�N���|�[�g�̘A�g��i�߁A���`�ՊC���ł̊e�탊�T�C�N������

�̓W�J�A����ɔ����z������T�C�N�����i�̊C��A���ɂ����o����i�߂Ă���B

�@�E�V�G�l���M�[

�@�@�o�C�I�}�X�����̗L�����p��}�낤�Ƃ�����̂ł���A�ΒY�Ɣp�v���X�`�b�N�A�^�C

���A�؎��o�C�I�}�X�ȂǕ����̔R���ɂ��o�C�I�}�X���d���Ǝ����Ɍ��������g��

���s������B

�@�E�p�H�p���ė��p���W�V�X�e��

�@�@�e�ƒ납��r�o�����p�H�p�����K�\�����X�^���h�̃I�C���|�b�g�ʼn������p�H�p

�@�@���ė��p���W�V�X�e�����\�z���A�p�H�p���������̈�Ƃ��Ĉʒu�Â����s���E����

�ҁE�s���̃p�[�g�i�[�V�b�v�ɂ��n��������ė��p�V�X�e���Ɍ�������g�݂��s���B

�i�R�j���܂����G�R�^�E���v����

����16�N8���A��茧�Ɗ��Ύs�������Ő\�������u���܂����G�R�^�E���v�����v���A�o�ώY�ƏȂƊ��Ȃ̗��Ȃ��狤���ŏ��F���ꂽ�B����͊e���T�C�N�����Ƃ̒����ȗ����グ�Ɍ������x�����s���ƂƂ��ɁA���͂���Y�Ƃ̓W�J�ƖL���Ȏ��R�������ł���܂��Â����i�߂Ă������́B�r�o�`�Ԃ����l�ŁA����ւ̕��S���傫���n��ŗL�̏�������ɂ��āA���Ύs���̐�����Y�Ƃ̊�ՂƂȂ��Ă�����C�̐���ւ̕��S��ጸ����n����r�o�}���A���W�E���T�C�N���V�X�e���̍\�z��ʂ����A���R��A����Ƃ���܂��Â�����s���E���ƎҁE�s���A�g�̂��Ɛ��i���Ă����B

�@���Y���H�p�������T�C�N�����Ɓi����17�N6�����Ɓj

�@���̎��Ƃ́A�n�����17�����W�����甭�����郏�J����R���u�Ȃǂ̔p�������A�s���A���ƎҁA�s���̘A�g�ɂ���ĉ��������A�����g���}�����e�b�N���i���Ԋ��5�Ђō\���j�ɂ����āA�y�f������������Ȃǂ̃o�C�I�Z�p��p���āA�A�~�m�_�ނ̒��o���s���A���i�����ی��p�H�i�̌��ޗ��Ƃ��ċ������Ă���B���w��i����؎g�p���Ȃ��������@�ɂ��A�A�~�m�_�z����ێ�������ԂŐ��Y�ł��邱�Ƃ��傫�ȓ����ƂȂ��Ă���A�V���Ȋ��r�W�l�X�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B

�A�g�p�ώ����ԃ��T�C�N�����Ɓi����17�N1�����Ɓj

�@���ƎY�Ƃ����a�������g�݂Ƃ��āA����17�N�P������{�i���Ƃ��J�n���������g�����I�[�g���T�C�N���Z���^�[������B���̋����g���́A���Ώ��H��c���̃R�[�f�B�l�[�g�Ɩ��ԋN�Ƃ̔M�ӁE�w�͂ɂ��ݗ����ꂽ���̂ŁA��茧���̎����Ԋ֘A���Ǝ҂Ȃ�53�Ёi���Ύs20�Ёj�ō\������Ă���B���ԂP�����x�̎g�p�ςݎ����Ԃ̏W�ׂ�ڕW�ɁA�t������G�A�o�b�N�̓K�������A���i���ƒ��Õ��i�̔̔��A�\�t�g�v���X�܂ł��s���Ă���B���ٗp23�l�A�ŏI�I�ɂ�50�l�̌ٗp��\�肵�Ă���B

�@�B����A�ΒY�D�[�b�g�T���h���T�C�N�����ƁA���ƌn�p�v���X�`�b�N���T�C�N�����ƁA���ƌn�p�����������^�����y���ƁA�p�v���X�`�b�N�������T�C�N�����ƂȂǂ��v�悵�Ă���B

�R�|�S�@����

�i�P�j���_�P�@�L�[�p�[�\���̏�M�Ɠ`���@�@�@

�@�@�@���Ύs�̎Y�Ɛ���ɂ�����L�[�p�[�\������肷�邱�Ƃ͓���B�����X�N���A�n��̌o�ϐl�ɂ��b�������ɂ����āu�����z�^�Љ�i�G�R�^�E���j�v�\�z������A���Ύs�{�����ɂ����Č������Ȃ���o�����̂��A����11�N�x�Ƃ������Ƃł���B�����ŁA�V���Ȃ܂��Â���̋N���܂Ƃ��邽�߂Ɂu���킵�Ă݂Ă͂ǂ����v�Ƃ̌��_�Ɏ���B���̌�A�s���A���Ԋ�ƁA�s������ۂƂȂ������g�݂Ɍ����đ��l�ȁu�������v�������B����14�N3���̊��Ύs�G�R�^�E�����ƌv�����A��15�N4���A���`�̑����Ö��������_�`�i���T�C�N���|�[�g�j�w��A��16�N3���̒n��Đ��v��u���܂������l�b�T���X�v��v�F��A���N8���̂��܂����G�R�^�E���v�����̏��F�ւƂȂ����Ă����B�u�S�Ƌ��̂܂��v�Ƃ����Œ艻�����܂��̃C���[�W����A�E�p���邽�߁A�����ւ̃r�W�����Ƃ��āu�����z�^�̂܂��i�G�R�^�E���j�v���f���A���킵�A���H�������Ă���A���̂܂��̎p���������A���Ύs�ɂ�����u�L�[�p�[�\���v�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����B����́u�l�v�ɂ�郊�[�_�[�V�b�v�ł͂Ȃ��A�n��o�ςƍs�����L�[���[�h�u�G�R�^�E���v������Ƃ��Ċ��p���A�����������Ă���Ƃ���ɑ��l�ȎY�Ƒn�o�ɔ��W���Ă������Ƃ��Ă���v��������B

�i�Q�j���_�Q�@�Z���Q��E����

�@�@�@�V���S�̊�Ə鉺���Ƃ��ĉh���A�����āA�V���S�̐��Y�̐��̓]���ɂ��A���ނ������܂��́A�l���������i�݁A�s�[�N�����甼������ȂǁA�Z���ɂ͐V���S�ւ̈ˑ��Ɛ��ނւ̊�@���ō����������オ�����Ă����B�������A�������N�́u�G�R�^�E���v�ւ̎��g�݂ł́A�n���Ƃ𒆐S�ɁA�厑�{�ւ̈ˑ�����A���������̋Z�p�����߁A�n��̎��������p���Ă������Ƃ����@�^�����܂�������Ă���B����́A���܂܂ł̍s����n�����H��c���ɂ��n���ȎY�Ɛ�����o���Ă������̂ł���A�s�����g�̊�@�����u�܂��v���̂̈ӎ����v�������Ă���悤�ł���B�u�G�R�^�E���v�͂܂��Ɏ������z�����Ȃ���ΐ��藧���Ȃ����g�݂ł���A�p�H�p���̉���Ȃǂɂ͎s���̋��͂ɂ��������Ă���B�܂��A���Y���H�p�������T�C�N���ɂ����Ă��A17�̋��Ƒ����̋��͂ɂ��s���Ă���A��ʐ����Ɍ��炸�A�o�ϐ����Ƃ̘A�g�ɂ��A�u�G�R�^�E���v���Ƃ��W�J����Ă��邱�Ƃ�������B

�i�R�j���_�R�@�Y�w���A�g�E�����@�@�@

�@�@�@�G�R�^�E�����ƂƂ͕ʂɁA�n��̌��������d�����A��w���́u�m�b�v�����p���ĐV�Z�p�V�[�Y�̑n�o�Ɍ��������g�݂��s���Ă���B���݁A����w�A��茧�A���Ύs���A�g���āA���Βn��ł̐��̍ޗ����Ɖ��Ɍ��������g�݂��s���Ă���B����Љ�ɂ�����^���@�\��Q���ɑΉ������A���`�O�ȗp���̍ޗ��̕K�v������Ì���ō��܂��Ă��肻���ɐV�f�ފJ���̉\��������B�����Ŋ���w�H�w���̓Ǝ��V�[�Y�ł���u�j�b�P�����X��×p���@�\�R�o���g�E�N�����E�����u�f�������v�̍X�Ȃ鍂�@�\���ƍ����̓K�����ɂ��āA�u�S�̒��v���ɘA�Ȃ�����n���̂Â����Ղ����p�����n����ƂƂ̌����J���A���̍ޗ��̒m�I��Ղ̋����A���t�����l���i�̑n�o�Ɏ��g��ł���B���̎��Ƃł́A����w�n��A�g���i�Z���^�[�����S�ƂȂ�A����16�N�x�����3�N�ԁA�����Ȋw�Ȃ̓s�s�G���A�Y�w���A�g���i���Ƃɍ̑����ꎖ�ƓW�J���Ă���B���Ύs�ɂ����ẮA�u�����ɕς��V���ȑf�ށv�J���ƈʒu�Â��A�n����Ƃ��Q�悵���g��ł���A�ꎟ�f�ފJ���ɓ��������̐��ŗՂތv��ł���B�`���I�ȑf�ސ����ɓ������邱�ƂŁA���i���ɔ����}�[�P�e�B���O�R�X�g���������헪�Ȃ̂ł���B�f�ނ������������֒��Ă����T�[�r�X�V�X�e�����v�撆�ł���B

�i�S�j���_�S�@�n��l�ނ̊m�ہE�琬�@�@�@

�@�@�@���_�@�ł��q�ׂ����A�V���S�ւ̈ˑ��ӎ�����̒E�o�����̂܂��̍ő�̐����ł���A�����ւ́u�����Ǝ����v�̒n��o�c�ɂ͕K�v�Ȏ��_�ł���B�u���������v�ɂ��܂��̌o�c�ӎ������܂��Ă������Ƃ͒n��l�ނ̔r�o�Ƃ��Ċ��҂��ł���Ƃ���ł���B����́A���j�I�ɔ|�����ΘJ�ς���̂Â���ɑ���ӎ������̐l�ނ֓`���Ă������Ƃ��K�v�ł���B���݁A�ΘJ�ς���̂Â���̏W�ςւ̕]���Ƃ��āA��Ɛi�o���w�Ƃ̘A�g���i��ł���A�����������O���]�������Ύs���Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�Ƃ��ď����Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�ƍl������B

�i�T�j���_�T�@�n�掑���̍ĕ]���E�p�r�]��

�@�@�@���Ύs�̃|�e���V�����Ƃ��āA�J���͂���������B���c�Y�Ƃւ̘J���҂������������Ƃɂ��A�����I����Ƃ��āA�R��Ζ��ւ̏����\�͂�����B�Â����琻�c�̂܂��Ƃ��Ēm���铖�Y�s�́A�u��ł������v���Ƃ�������ʓI�Ȑ����K���ƂȂ��Ă���B���݁A���c�K�͂͏k�������A�e����q�����l�����́A���ł��L���s���ɐZ�����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B���̘J���͂����ۓI�ɁA���Â���W�̊�ƗU�v�ɗL���ɐi�ނ��Ƃ�����A�u�J���́v�Ƃ����������Y�Ɛ���̒��S�ɂ����Ă���Ƃ���ɓ���������B�܂��A�`�p�@�\�𗘗p���āu���T�C�N���|�[�g�v�w�����ȂǁA�܂��̃r�W�����u�G�R�^�E���v�ɂ�Ȃ��т����������p�ƂȂ��Ă���B����ɁA���Y�Ƃ̎Ηz�̔��]�U���Ƃ��āA���Y���H�p�����̗L�����T�C�N�����p�ȂǁA�����T�C�N���Љ�E�����̌��オ����̗v���ł��钆�A�����Ƀ}�b�`�����������p��W�J���Ă���B

�i�U�j���_�U�@��ƊO���]���@�@�@�@�@

�@�@�@���Ύs�̃G�R�^�E�����ƂȂǂ̑��l�Ȏ��g�݂́A�e�탁�f�B�A��ʂ��ď������ł����n��֔��M����Ă���A���Y�s�ւ̐i�o�ɂ��đŐf�����Ƃ̐��������Ă���Ƃ������Ƃł���B�܂��A���̊����Ƃɂ��A���g�ݎ��̂��Љ�I�ɔF�m����A�u���̂܂��v�Ƃ��Ă̎��g�݂����f�B�A���ɂƂ肠������u�O���]���v�ɂ��A�s�����g�̌ւ�ƍ���X�Ȃ�ӎ����オ�}����Ƃ�����B

�i�V�j���_�V�@�o�c�X�L���̌���@�@�@�@�@

�@�@�@�G�R�^�E�����Ƃ�Y�w�A�g���ƂȂǑ��l�ȍ��E���̊����Ƃ����������ɁA�u�G�R�^�E���̂܂��v�Ƃ��Đi�ݎn�߂����Ύs�ł��邪�A����̒n��o�c�ɂ������g�[�^���R�[�f�B�l�[�g�͂̌���A�}�[�P�e�B���O�͂̌���A�l�b�g���[�N�\�z�͂̌��オ�܂��܂��K�v�ɂȂ��Ă���Ǝv����B���⌧�̎��Ƃ����p����Ƃ����헪�́A�n���s�s�ɂ����Ă͒��������Ƃł͂Ȃ����A�G�R�^�E�����u�I���v���A�����⎑�{���u�W���v�������Ƃ����Ӗ��ł͈ꉞ�̐����������߂Ă���ƕ]���ł���B�u�s���E���Ԋ�ƁE�s���v����̂ƂȂ������g�݂Ƃ��ẴR�[�f�B�l�[�g�̐���i�߂Ă���A����Ƀ}�b�`�����u�����z�v����ՂƂ����A�h�{�H�i�f�ފJ����̑f�ފJ���Ȃǒn�掑�������p�����f�ފJ���ɒ��肵�A�厑�{�ˑ��̎�����E�p���A�n����Ƃ��A�g�����l�b�g���[�N�����܂����B

�S�@�܂Ƃ߁@

�@�@��Ə鉺���Ƃ��Ĕ��W���Ă������Ύs�ɂƂ��āA���Y�Ƃ̕s�U�A���E�I�ȓS�|�s���ɂ�鐻�S�K�͂̏k���ȂNJ�Y�Ƃ̐��ނ́A�n��o�ςɐ[���ȃ_���[�W���y�ڂ����B����ɒǂ�������������悤�ɁA�������͂��߂Ƃ���C�O�����ւ̓��{��Ƃ̐i�o�ɂ��A��ƗU�v�ɂ��A�肪�����A���Ύs�͐��ނ̌X���ɂ������B�������A�u�����z�^�̂܂��v���f���A�������Ă��n���ɒn����̎������������������𑱂��Ă������ƂŁA�n���n��o�ϊ����̐V���ȑٓ����Y�ݏo���Ă���B�܂��A���E���̎x���{��ƒn��̐l�I������Y�ƕ��y�Ƃ����ʓI�ɘA�g�����A�n�搫�A�Ǝ����������������ƓW�J��i�߂Ă���A�V���ȎY�Ƃ̑n�o�ɂ��A�ٗp�̑n�o�A�U�v��Ƃ̑����A�ٗp�̑n�o�Ƃ����D�z�̓W�J�����҂ł��A���r�W�l�X�̃N���X�^�[�`���Ɍ��������g�݂��n�܂��Ă���Ǝv����B

�@�@�u�O���哱�^�̒n��J���v����A�n�掩�炪�m�b���������n�ӍH�v���ڎw���ׂ��s�s����B������u�����^�̒n��o�c�v�ւ̃p���_�C���V�t�g�B���Ύs�̎��g�ݎ���́A�O���x������I�݂ɗ��p�����u�n��o�c�v�������̂ł���B����́u���ށv�Ǐ�������Ɏ~�߁A�����Y�Ƃւ̈ˑ��S���̂āA�`���I�ɐg�ɒ������u���݁v�̘J���͂��������ƂƂ��ɁA�u�`�p�v�u�����f�ދZ�p�v�Ȃǂ̃n�[�h�E�\�t�g���ʂ̎������A�u�G�R�^�E���v�ɏW���������헪�������B�n��o�c�ɂ����鎝���\�ȁu�z�^�c�v�̂V�̎��_�̂��ƁA�헪�I�v�l�Ƃ��Ắu�I���ƏW���v���K�v�ł���B����ꂽ�����̌����I�A���ʓI�ȏz�^�c���A�n��̎����Ǝ������\�Ƃ���̂ł���B�@�@�@�@�@

![]()

�i��ށj

���Ύs�o�ϕ��Y�Ɛ����2006�N6��30��14:00�`15:00�@�ے��⍲ �|�V �� ���A�Y�Ɛ���W�� �֖� �L ��

![]()

�i�Q�l�E���p�����j

�E���{����������s�n����`�[���^�n��Đ��̌o�c�헪�^�i�Ёj���Z�����������^2004�N

�E�n��Â���2005�E8�����^10�Ł`11�Ł^���c�@�l�n�抈�����Z���^�[

�E�u���Ύs�̊T�v�v�i����17�N12�����݁j�^http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shoukai/gaiyou200512.pdf

�E���t�{�o�ώЉ���������u����E�n��Đ��vhttp://www.wagamachigenki.jp/saisei/01_04.htm

�E�������x���K��P�N�[���������|�[�g�^2006�N6��