�������x���K�y�[�p�[

�Ж@�~�@����

45031018-1�@�߉��@�F��

�ۑ�F�u�Z���̒n�������Q���v�̎�i�Ƃ��Ă̌��s�I�����x�̖��_

<�ڎ�>

�P�D���[���̒ቺ�Ɛ����ւ̊S

�Q�D�n�������Q���̎�i�Ƃ��Ă̑I��

�R�D�I�����x�̊T�v�Ƃ��̖��_

�S�D���[���Ɛ����s�M

�T�D�܂Ƃ߂ƓW�]

�P�D���[���̒ቺ�Ɛ����ւ̊S

�@�ߔN�ɂ����āA�킪���ł͍����E�n���I���ɂ����铊�[���̒ቺ������Ă���A����͎s���̐����ւ̊S�̒ቺ�ƌ��т��čl�����A�����`�����Ɋւ���傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���B���̏͂ł́A������p���Ă����̓_�𖾂炩�ɂ������B

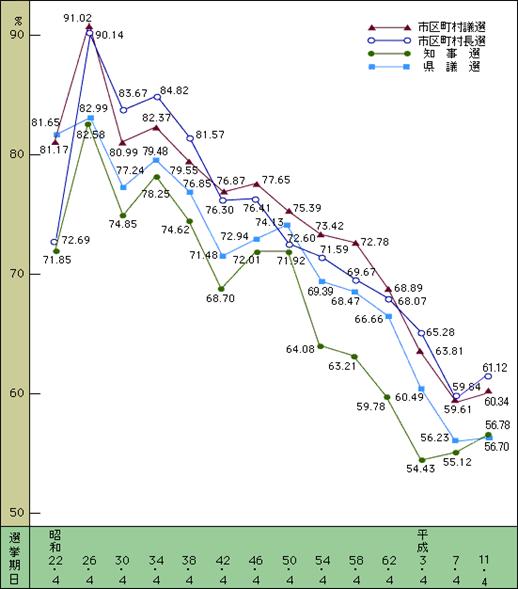

�@���ɁA����n���I���ɂ����铊�[���̐��ڂ��O���t�Ƃ��Ď������B�i�����P�j�O���t���A�s�撬���c�I�A�s�撬�����I�A�m���I�A���c�I�Ƃ��ɂقړ���̃J�[�u��`���Ēቺ�X���ɂ��邱�Ƃ��킩��B

�@���ɁA�}�[�P�b�g�E�r���[ �� ���T�[�`�iMarket View and Research Co.,Ltd.)�����{�̑�w���ɍs���������ƑI���Ɋւ���O���t�����B�i�����Q�j

�@�i�����Q�j���{�̑�w���̍����I���Ɋւ���ӎ������̃O���t���A�S�̂̂����u�S�������ē��[���Ă���v�Ɖ������̂͂킸���Q�V�p�[�Z���g�ɉ߂����A�u���܂�S�������v���Q�R�p�[�Z���g�A�u�܂������S�������v���W�p�[�Z���g�Ƒ����A�S�̂̎l���̈���Ă���

�i�����Q�j

�o���F�}�[�P�b�g�E�r���[ �� ���T�[�`�Ђv�����T�C�g

�i�����P�j

�o���F���邢�I�����i����v�����T�C�g

�Q�D�n�������Q���̎�i�Ƃ��Ă̑I��

�R�D�I�����x�̊T�v�Ɩ��_

�I���ɂ����铊�[�s���͑I�����x�ɂ���Ē��ړI�A�ԐړI�ɋK�肳��Ă���B�L���҂̓��[�s���ڂɋK�肷��̂́A�L���҂̑I���^���Q���̋K���A���[�p���̗l���A���[���̍\���Ȃǂ̏��K��ł���B���{�����@�́u�������̑I���ɂ��ẮA���N�҂ɂ�镁�ʑI����ۏႷ��v�i�P�T���R���j�Ȃǂ̋K����͂��߂Ƃ��āA���E�I���@�ȂǑ����̖@�K������A�I�����[�̂����鑤�ʂ��@�ɂ���ċK�肳��Ă���B�����̏����[���̑S�̂��܂Ƃ߂āu�I�����x�v�ƌĂԁB

���ݖ��ɂȂ��Ă��铊�[���̒ቺ�́A�P���Ɏs�������E�n�����x���̐����Ɋւ��ĊS���ቺ���Ă��邱�Ƃɉ����A���������I���ɂ����铊�[�s�����K�肷��I�����x���̂Ɏs���̓��[�s����j�Q���A���[����ቺ������v��������̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���݂̎s���̐����ւ̖��S�ɂ�铊�[���̒ቺ�ɂ����āA�I�����x�̉��v�ɂ���ĉ����ł��镔�������݂���̂ł͂Ȃ����ƍl������B

�����ŁA�L�`�̑I�����x���@�[�̓������ƕ[�̋c�Ȃւ̕ϊ����[���A�A�I���^���̃��[���ɕ��ނ��A���ꂼ��̃��[���Ɋւ��ē��[����ቺ�����Ă��錴����T���Ă݂�B

�������A�����ł͒n���I���ɍi���Ă��̕��͂��s�������B

�@ �[�̓������ƕ[�̋c�Ȃւ̕ϊ����[��

�@������̃��[���ɕ��ނ����̂́A�@�I�������E�I�������̊Ǘ��A�A�L���҂Ɋւ���K��A�B���[�Ɋւ���K��A�C�s�ݎғ��[�A�D�����`���I�l����ł���B

�@�����̏����x�̒��ɓ��[���̒ቺ�Ɋւ��v���͈ȉ��̂悤�ɂ�������B

���ɁA�Z�����A���Ԃ������Ȃǂ̎��ԓI�A�����I���R�œ��[���o���Ȃ��ꍇ�ł���B�����P�P�N�̌��E�I���@�̉����ɂ��A���[���̊J���Ԃ��u�ߑO�V���ɊJ���A�ߌ�W���ɕ���v�ƕύX���ꂽ�B���̌��ʂ͎����̂ɂ�荷������悤�����A�����Ė@������ɉ������ꂽ���ԓ��ɓ��[�ɗ���l�͑����悤�ł������B�������A�I�������̂��̂��������A�������ɂ킽�蓊�[���t���悤�Ƃ����c�_�͂��܂��ׂ���Ă��Ȃ��B�����I�Ȑ���Ɋւ��ẮA���݂ł͎w�肳�ꂽ���[���݂̂ł������[���s�����A���̓��[���ł̓��[�͔F�߂��Ă��Ȃ��B�܂��A������⊮����@�\�Ƃ��ėX�֓��[��d�q���[�����݂��邪�A���̓��e�͒���������I�ł���B�X�֓��[�Ƃ́A�s�ݎғ��[�̈��ł���A�Ώۂ͐g��Ҏ蒠�i�������E�̊���Q�P�A�Q���Ȃǁj�Ɛ폝�a�Ҏ蒠�̏����҂Ɍ����Ă���B���ߎw��s�s�̑I���Ǘ��ψ���ō\��������I���Ǘ��ψ���A����ł́A���̗X�֓��[�̓K�p�͈͂��L����悤�v�]���o�������Ă���A�����P�Q�N�A�����A���n�قɁu�X�֓��[�̑Ώ۔͈͂̌���͓��[���̐N�Q�v�Ƃ��鍑�Ɣ��������i�ׂ���i����Ă���B�������A�����̉^���͎����������Ƃ��o���Ȃ���Q�����l�ɂ��X�֓��[��F�߂����悤�Ƃ����u��Q�҂̐l���̕ی�v�ɗ��������̂ł���A�K�p�͈͂��L����ʂɍL���đS�s������X�֓��[���t���A���[���̌���ɖ𗧂Ă悤�Ƃ������݂͖����ׂ���Ă��Ȃ��ƌ�����B�܂��A�d�q���[�Ɋւ��ẮA���݂̒i�K�ł͓��[������̓��[��d�q������݂̂ł���A�����̃C���^�[�l�b�g��p�����I���ւ̓��[�͍\�z�i�K�ɂ���ɉ߂��Ȃ��B

�@���ɁA�s�ݎғ��[�̖��ł���B���݁A�a�@��V�l�z�[���Ȃǂ̕����{�݂ɓ������Ă���g�̏�Q�ҁA����҂͂��̎{�݂̒��őI���̂Ƃ��ɕs�ݎғ��[���\�ł���Ƃ������x�ɂȂ��Ă��邪�A�ݑ�̏�Q�҂�A�Q������ł������葫���s���R�ł��鍂��҂́A���̂悤�Ȑ��x���Ȃ����߂ɁA���������ē��[���ɑ����^�Ԃ��A�܂��͊��������Ă��܂����Ƃ����̂�����ł���B��Q�Ҏ蒠�̂P���������Ă����Q�҂ɂ��Ă͗X�ւɂ�铊�[���ł���Ƃ������x�����邪�A���ۂ͔��Ɏ�Ԃ̂�������e�ł���A�ݑ�̏�Q�҂͎{�݂ɓ������Ă����Q�҂ɔ�ׂ�ƈ������s�����A�s�����ɂȂ��Ă���̂����Ԃł��낤�B

�@

�A�I���^���̃��[��

������̃��[���ɕ��ނ����̂́A�L���I���^���Ɋւ��郋�[���ł���B���s�̎�ȑI���^���̕��@�́A

���I���������̐ݒu

���I���^���p�����Ԃ̎g�p

���I���^���p�͂���

���V���L��

���I������

���|�X�^�[�̌f��

���X������

���l������

�Ȃǂ���������B�����O����Ă���̂́A�����̕��@��p���čs����I���^�����L���҂ɑ��ăl�K�e�B�u�Ȉ�ۂ�������Ă��܂��Ƃ����c�_������B�I���^���̊��ԂɂȂ�ƁA�A���I���^���p�����Ԃ���X�s�[�J�[�ɂ����҂̖��O���A�Ă���A�����ł�����f�ł���Ƃ��������悭������B�������������҂���̉ߏ�ȃA�s�[�����t�@�\�Ƃ��ē����Ă��܂��Ƃ����P�[�X���l������B�������A�n���I���̃P�[�X�ɂ����Ă��傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���̂́A���̑I���ɂ����ĉ������_�Ƃ���A�e�X�̌��҂�����Ƃ��ĉ����f���Ă���̂������[�҂ɂƂ��Ĕ��ɂ킩��ɂ����Ƃ����_���낤�B�e�X�̌��҂����𐭍�Ƃ��Čf���Ă���̂��A��������̑��_�ƂȂ��Ă���̂��𓊕[�҂��p�ӂɒm�邱�Ƃ��o���Ȃ���A�s���́u�N�ɓ��[���Ă������v�Ƃ������z������Ă��܂��A���[���̂��̂̈Ӌ`�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����̖��������ł�����ƍl�����Ă���̂��C���^�[�l�b�g���g�p�����I���^���ł���B��̓I�ɂ����Ɗe���҂������Web�y�[�W�������A���̏�ŏ����J���s�����Ƃł���B�ߔN�A�č���؍��ɂ����ăC���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W��d�q���[���𗘗p�����I���^�������������Ă���B���{�ɂ����Ă��A�T�O�O�O���l�ɔ���l�b�g�l���̋}���f���āA�C���^�[�l�b�g�𗘗p�����I���^�������@�����悤�Ƃ�������������B�������A�C���^�[�l�b�g�I���^���Ɋւ��ẮA���E�I���@��̖��m�ȋK�肪�Ȃ��A���̉��߂������܂��Ȃ��߂Ɏ��R�ȑI���^������������Ă���̂�����ł���B

�R�D���[���Ɛ����s�M

�@���ɁA�����s�M�̖��ł���B

�@���[���̒ቺ�͐����ւ̎Q���ӗ~�̌��ނ������Ă���Ƃ����̂���ʓI�Ȍ����ł���B����̐����I���S�i�Q�������F�߂��Ă���A�I���Ɋւ�����������}�X���f�B�A��ʂ��ĖL�x�ɗ^�����Ă���ɂ�������炸�A�����ɑ��ĊS�������Ȃ���ԁj���g�D���Y�E�F���͎O�ɗތ^�������B���Ȃ͂��@�������I�ԓx�A�A�E�����I�ԓx�A�B�������I�ԓx�ł���B�@�������I�ԓx�Ƃ͐����ȊO�̎����ɑ���S���������߁A�����ɂ͂��������S�������Ȃ��^�C�v�ł���A�A�E�����I�ԓx�Ƃ͐����ɑ��錶�łȂǂ̂��߂ɁA�����ւ̊S�������Ă��܂��^�C�v�ł���A�B�������I�ԓx�Ƃ͐����Ƃ������̂ɔ����������A�ϋɓI�Ɋ֗^�����₷��^�C�v�ł���B

�@�킪���̌��݂̒n���I���ւ̓��[���̒ቺ�͂ǂ̃^�C�v�̌���Ȃ̂ł��낤���B�B�������I�ԓx�̓A�i�[�L�Y���̓T�^�Ƃ���^�C�v�ł���A�܂��킪���̎����̂ł͌����Ȃ��X�����낤�B�@�������I�ԓx�ɂ����čl������̂́A���݂̎s���̉����̍����ł���B�s�s�ߍx�ɂ����čł��l�������ł��邪�A�����̂قƂ�ǂ̎��ԂƔ�p���ߗs�ɂ����Ĕ�₷���߁A�����̖{���n�ɂ����Ďs���T�[�r�X�����邱�Ƃ����Ȃ��A���炪�Ђ������Ă���s�̈���ł���ƍl���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���R�ƎQ���ӎ�������Ă��܂��Ƃ��������ł���B����͑�s�s�ߍx�̎����̂ɂ����Ĉ��̐����͂������Ă���Ƃ����邾�낤�B�������A����������s�s�ɂ����Ă����l�ɓ��[�������ނ��Ă���Ƃ����X��������Ƒ��̗v�������݂��Ă���ƍl������B����āA�킪���ɂ����Č��݂̒n���I���ւ̓��[���̒ቺ�̌����ƂȂ��Ă���̂́A�A�E�����I�ԓx����ł���ƍl������B

���{�ɂ����鐭���ւ̎Q���ӗ~�̌��ނ́A��ɂ��̓����̐����ւ̕s�M���ɂ���Ĉ����N�������ƌ����邾�낤�B����ł́A�s���͒n�����{�ɑ��Ă����Ȃ鎞�ɕs�M������̂��B���ɐ����ɂ����Đ����Ƃ̃X�L�����_������ꂽ�ꍇ�ł���B���B�����}�X���f�B�A�̉e������`���A�������������ɂ�����u�s�ˎ��v�͈�x�I��������e�ՂɎs���̒m��Ƃ���ƂȂ�B�����������傫�ȕs�ˎ��͎s���ւ̐����̃C���[�W��ቺ��������ʂ��傫�����낤�B�������A�}�X���f�B�A�̓`�B�x��X�L�����_���̘I�������\�����猩�Ă�������������͂ނ��덑���I���ɂ����ċN����₷���Ƃ�����B�n���I���ɂ����ĒE�����I�ԓx�̌����ƂȂ��Ă���̂͂ނ��낻�̐����̕s�������ƌX�̐����Ƃ̐M���̒ቺ�ł��낤�B

���f�B�A�ɂ��ᔻ�I�@�\�̏��Ȃ���A�c��̏����J�ɑ���p���ɂ��A�n�������̓������́A�����̂�������Ⴂ���̂ł���ƌ����邾�낤�B�s�����v�̐i�W�ɂ��A�����̃��x���ł̍s���̏����J���i�߂��Ă������A�c��̏����J�͂�������x��Ă���ƌ��킴��Ȃ��B�����̊Ԃɍ����L��A��i�I�Ȏ��g�݂��s���Ă��鎩���̂��������A�X���Ƃ��Č���ߎw��s�s���x���ł͂قڎ�������Ă��邪�A�����Ē����c��ł͖��������������x��Ă���B��������グ�郁�f�B�A�ɂ��Ă��A���ΓI�ɒn�����������܂���ɂȂ�Ȃ����߁A���g�߂ł���͂��̎s�����������A���̐ӔC�ƌ����ɂ����Ăǂ̗l�Ȏ����s���Ă���̂��킩��Ȃ��B����ĕK�R�I�Ɏs���̐����I�ᔻ�ӎ��͂��ڂɗ��܂鍑���ւƌ����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��l�����邾�낤�B���ɁA�X�̐����Ƃւ̐M���̒ቺ�ł���B�����Ƃł�����҂͑I���̍ۂɌ���������A���[�҂̐M�������ɓ��[����B�������A���ۂɓ��I�����ƌ���͎��s���ꂸ�A�L�떳��̂܂܂ɔC�����I�����Ă��܂��B���ꂪ�����ƌl�̎x���������邾���łȂ��A�u�N�ł��ꏏ�ł���v�Ɛ������̂ւ̕s�M�ɂȂ����Ă��܂��̂ł���B

����炪�n�������ɂ����铊�[���̒ቺ�̌����ł���E�����I�ԓx�̎�v���ł���B

�S�D�܂Ƃ߂ƓW�]

�@����܂ł̏͂Œn���I���ɂ����铊�[���Ɋւ���A�����I�i���x�I�j���ƈӎ��I���ɂ��Ă܂Ƃ߂��B�R�͂Ōf�������Ɋւ��ẮA�I�����x�A���E�I���@���������邱�Ƃʼn����̗]�n������B�S�͂Ōf�������Ɋւ��ẮA�n���������̂��̂̏����J�̐��i�Ƃ������芪�����f�B�A�̔��B�ɂ����P���ׂ������̂Ǝv����B�������A�����ňׂ����͓̂��[���̒ቺ��S�z����̂͒N���Ƃ������ł���B��ʂɁA���[���̑����ʼne������̂́A����̎x�����}����҂������Ȃ������u���}�h�w�v�ƌĂ��w�ł���B�������������}�h�w�͌X�̑I���ɂ����đ��_�ƂȂ�ׂ����̐����A�O��̑I���ɂ����铖�I�҂̕]���œ��[�҂����߂�X���ɂ���B���ʁA���f�B�A�ɂ��m���x�ȂǂŒP���ɍ��E����Ă��܂��Ƃ������ʂ����B�������������}�h�w�̓��[�X���͗\�z�����ɂ����A���}�x���w�ɑ����x���������R����}���^�}�ł���ꍇ�A�������������[������̂��߂̑I�����x���v�͎�̓I�Ɉׂ���ɂ����B�^�̉����́A���[�҂ł���s�����̂����[���̒ቺ�Ƃ������̉�����]�݁A�c��Ƌc�����Ď����A�n�������ɑ��ĐӔC�������ƂȂ��ł͎����͂���Ȃ����낤�B

�Q�l����

�w�I���Ɠ��[�s���̗��_�x�@�����߁@�ҁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1997.7.5

�w���{�̑I���x[�����]�@�@�������s�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2001.7.10

�w���[�s���Ɛ����ӎ��x�@�@�x�]�X�@�~�����O�@�@�@�@�@�@ 1986.9.15

�w���[�s���x�@�@�@�@�@�@�@�O���Y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1989.12.15

�w�I�����x�ϊv�Ɠ��[�s���x�O���Y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2001.6.15

�@���Q�l��

���邢�I�����i����v�����T�C�g�@http://www.akaruisenkyo.or.jp/index.html

�o���F�}�[�P�b�g�E�r���[ �� ���T�[�`�Ђv�����T�C�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.mv-r.co.jp/hp_body/top.htm