�e�[�}�F�@�����ɂ��ߑa�n��ێ��̉\��

�@����@�E��

�P�D�͂��߂�

1950�N�㒆������n�܂鍂�x�o�ϐ����ƂƂ��ɁC�_�R��������s�s���ւ̋}���Ȑl�����o���n�܂�C�����̒n��ɂ����鐶����������ъ�b�I�����̈ێ�������ƂȂ�ߑa�������݉������B�ߑa��Ƃ��āC�R���U���@�i1965�N�x�{�s�j�ȗ����X�̐U���@�����肳��C���݂Ɏ���܂ŐU���{������{���Ă������C�_�R��������̐l�����o�͎~�܂炸�C�}���ɍ�����i�s���Ă���B

����͏]���́C��ʒʐM�̌n�̐����C�n��Y�Ƃ̐U���C�������̐����Ȃǂ���̂Ƃ���ߑa���ʓI�łȂ����Ƃ������Ă���C�V���ȉߑa�n��̈ێ�����ѐU���{���߂��Ă����i1�j�B

�Q�D�ߑa��̊T�v

�ߑa��̎�Ȃ��̂ɂ́C�R���U���@�C�ߑa�@�C����_�R���@����������B�R���U���@�͎Y�Ɩʂł̃n�[�h���ƁC�ߑa�@�͐����ʂł̃n�[�h���Ƃ𒆐S�Ƃ��Ă���̂ɑ��āC����_�R���@�͐��Y�ʂł̃\�t�g���Ƃ𒌂Ƃ��Ă���m�c�[�@��, 1999, p.15�n�B�������C����܂Ńn�[�h�E�\�t�g�̗��ʂʼnߑa����u���Ă������C�ߑa�������~�߂�Ƃ����ړI�͒B�����Ă��Ȃ��B

�n�[�h���Ƃɂ�鐶��������ѐ��Y���̐��������{���Ă��ߑa���ɑΉ��ł��Ȃ������́C�R�~���j�e�B�̂�����ɖ�肪���邩��ƍl������B

�܂��C���Y�ʂ̃\�t�g���Ƃł́C���̐��Y�ߏ�ɂ�錸���C�X�Βn�_�Ƃ̐��Y�����̒Ⴓ�C�ߏd�J���ɂ��k������Ȃǂ������ƂȂ�C���ʂ͂�����Ȃ��Ǝv����B

�Q�|�P�@�R���U���@

�u���y�̕ۑS�C�����̂���{�C���R���̕ۑS���ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���R���v�̐U���ڕW�𖾂炩�ɂ��C�R���U���v��̍쐬�Ǝ��{��ړI�Ƃ��āi�����j�C1965�N��10�N�̎������@�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�B���̌�10�N�Ԃ̉������J��Ԃ��C1995�N�Ɍ��@���{�s���ꂽ�B

�R���ɂ�����e��{�݂̐����C�_�ыƌo�c�̋ߑ㉻�C���R�E���y�ۑS�Ȃǂ�ڕW�Ƃ��Ă���B

�y�R���U���@�̖ڕW�z

���H�E��ʎ{�݁C�ʐM�{�݂Ȃǂ̐���

�_���E�ѓ��E�q���̐����C�_�p�n�̑����C�d�͎{�݂̐���

�_�ыƌo�c�̋ߑ㉻�C�ό��J���C�_�юY���̍H�Ɠ��̓����C���Y���̐��Y�̈琬

���h�{�݁E�ۈ��сE�n����h�~�{�݁E���̑��̍��y�ۑS�{�݂̐���

�w�Z�E�f�Ï��E�����ق̋���C��������ѕ����{�݂̐����C�������P�C�J�������̉��P

�Q�|�Q�@�ߑa�@

1970�N���10�N�Ԃ̎������@����e���C�����ĂS��{�s���Ă���B

�@�ߑa�n���ً}�[�u�@�@�i1970�`79�N�j

�l�������n��ɑ��C�i�V���i���E�~�j�}���̊m�ہC�Y�Ɗ�Ղ̐����ɂ��l���̉ߓx�Ȍ����̖h�~����}�B�ߑa�ƍi�ȉ��u�ߑa�v�j���͂��߂Ƃ�������C�s���C���Z�C�Ő���̓��ʑ[�u�����{�B

�A�ߑa�n��U�����ʑ[�u�@�@�i1980�`89�N�j

�ً}�[�u�@�̓��e�̌p���ƕ����āC�V���Ɍ��݉�����������ɑΏ����邽�߁C��ÁE�V�l�������荞�܂ꂽ�B�������C�o�u���o�ςƂƂ��ɓ�����ɏW�����i�݁C�ߑa��̌��ʂ͏����������B

�B�ߑa�n�抈�������ʑ[�u�@�@�i1990�`99�N�j

���������ɐi�s���C�n�抈�͂̒ቺ���莋���C�n�抈��������u���ďZ�������̌���C�ٗp�̑���C�n��i���̐�����ړI�Ƃ����B

�ߑa�ɂ��ẮC����܂ŋN�������{�݂̐����Ɍ��肵�Ă������C�n��Y�Ƃ̐U���琬�C�ό��E���N���G�[�V�������Ƃւ̏o���ɐ��x���g�����ꂽ�B

�C�ߑa�n�掩�����i���ʑ[�u�@�@�i2000�`09�N�j

�Z���̕����̌���C�ٗp�̑���C�n��i���̐����Ɋ�^����Ƃ����]������̖ړI�ɁC���̂R���ڂ�������ꂽ�B

�E�L���Ȏ��R���Ƒ��l�Ȓn��E���������̌p���E�n�o

�E�n��o�����X�̍\�z�ƐV���Ȑ�����ԁC�����I�n��̑n��

�E��������Љ�̐�삯�Ƃ��Ă̒n��Â���

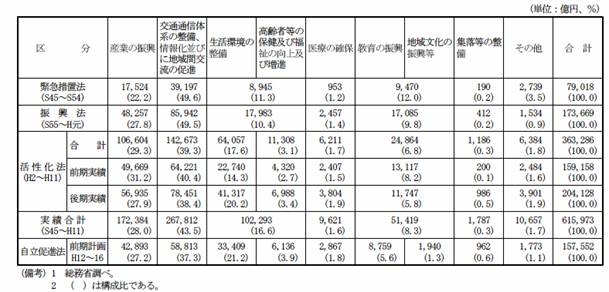

�ߑa�@�ɂ��ߑa��́C1970�N�����30�N�Ԃɑ��z61��5�C973���~�̎��Ɣ�𓊂��C����43�D5���ɂ�����26��7�C812���~����ʒʐM�̌n�̐����ɏ[�Ă�ꂽ�B

2000�N����̉ߑa�n�掩�����i���ʑ[�u�@�ł́C�������̐����C����ғ��̕ی�����ѕ����Ɏ��Ɣ���V�t�g���C����܂ł�30�N�Ԃ�16�D6���ł��������Y���Ɣ2000�N�����5�N�Ԃ�25�D1���܂ň����グ���Ă���B�i�}�\1�j

�Q�|�R�@����_�R���@

���R�Ԓn���i2�j��ΏۂƂ���1993�N�ɐ��肳�ꂽ�B���Y�������s���ł��钆�R�Ԓn��ł́C1960�N�ォ��ߑa��肪���݉����Ă���m�c�[�@��, 1999, p.3�n�B�c��ɂ��C�ߑa�@�̑Ώۂ��l�����ł���̂ɑ��āC����_�R���@�͔_�Ɛ��Y�̏����s������ΏۂƂ��Ă���m�c��m��C1999�Cp.186�n�B

�y����_�R���@�̖ڕW�z

�V�K�앨�̓����E���Y�����̉��P���ɂ��_�ƌo�c�̉��P����ш���

�_�p�n�E�X�т̕ۑS����є_�ыƏ�̗��p�̊m��

���v�̊J��E�V���i�̊J���C�n����Y���̐��Y����є̔�

�s�s�Z���̔_�ыƂ̑̌��C�s�s���Ƃ̒n��Ԍ�

�n��ɂ�����A�Ƌ@��̑���

�_�ыƓ���������Վ{�݂̐���

�_�ђn���L���ړ]���̑��i

�_�ыƂ�S���ׂ��l�ނ̈琬����ъm��

�R�D���R�Ԓn��̉ʂ�������

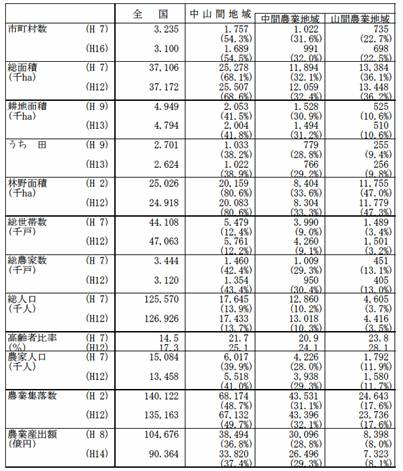

���R�Ԓn��́C�S�k�n�ʐς�41.8���i2001�N�j�C���_�Ɛ���43.4���i2000�N�j�C�_�ƎY�o�z��37�D4���i2002�N�j���߂Ă���i�}�\2�j�B

�܂��C�u���R�Ԓn�擙�́C���l���̖�14�p�[�Z���g�����Z����n��ł��邪�C���y�̍��i�����Ɉʒu���C�S���y�̖�7���̖ʐς��߂Ă���B���I�Ɍ��Ă��C����̊O��������R�Ԓn�Ɏ��邱�̒n��́C�͐�̏㗬��Ɉʒu���C�X�Βn���������̗��n��������C�X�т̐�����_�Ɛ��Y��������ʂ����y�̕ۑS�C�����̂���{���̑��ʓI�@�\�����Ă���C�S�����̐�����Ղ����d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B�v�m�_�ѐ��Y�ȁC2004�Cp.1�n

���̂悤�ɁC�_�Ƃɂ����Ă����y�̕ۑS�ɂ����Ă��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��钆�R�Ԓn��̐l����1,743��3��l�i2000�N�j�C���l���i�S���j��13�D7���ɉ߂����C1995�N��1,764��5��l��������ƂȂ��Ă���i�}�\2�j�B�܂��C�ߑa�n�掩�����i���ʑ[�u�@�ɂ�����ߑa�n��̐l����938���l�i2000�N�C���߁i1�j�Q�Ɓj�ł���C���R�Ԓn����Ɋ܂܂��ߑa�n��͑����Ǝv���C���̈ێ����_�Ƃ̐U���ƍ��y�ۑS�ɂƂ��Ă��K�v�ł���B

�S�D�R�~���j�e�B�ɂ����鎩���̏d�v��

�]���̃n�[�h���Ƃ���̂Ƃ���ߑa��ɂ��C���H�𒆐S�Ƃ����ʊ�ՁC�����������P����C���t���Ȃǂɂ��ẮC�ߑa�n��ł��ꉞ�̐��������ɂȂ����ƌ����邪�C���̂悤�ȃn�[�h���Ƃ����ł͒n��̈ێ��͓���C�����I�ȏZ���g�D�ɂ��R�~���j�e�B�̌`�����d�v�ł��邱�Ƃ͏]������w�E����Ă���B

�Z���̎����ɂ��n��U���ɂ��ẮC�����̐�s����������B�����ł́C��̓I�Ȏ����I�����Ǝ����I�R�~���j�e�B�ɒ��ڂ��C�ߗ����g�D�i�l�C�o�[�t�b�h�E�K�o�����g�j���ߑa�n��ɓK�p���邱�Ƃ���������B

�Z���g�D�̎������C��̐����ۂ��ꂽ�����I�����͋ߗ����Ƃ��C�ߗ������������Ă���n��Љ�͎����I�R�~���j�e�B�Ƃ���m��{�����C2002�Cpp.26-27�n�B���{�ɂ����Ă͋ߗ����Ƃ����g�D�͂܂��Ȃ��݂̂Ȃ����̂ł��邪�C�C�M���X�C�h�C�c�C�t�����X�C�X�E�F�[�f���C�C�^���A�ȂNJC�O�����ł͌Â����獪�t���Ă���m���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�C2004�Cpp.3-8�n�B

���{�ɂ�����ߗ����@�\�i�ߗ����̎d�g�݁j�Ƃ��āC��{��͏Z���Q���E�����^�Ƌߗא��{�^�̂Q�̃^�C�v���Ă��Ă���B�ߑa�n��܂��͒��R�Ԓn��ł́C�Z���Q���E�����^�̋ߗ����@�\�ɂ��R�~���j�e�B�̈ێ��ɉ\��������������B���̏Z���Q���E�����^�̋ߗ����@�\�́C�u����̏�i�l�C�o�[�t�b�h�E���x���j�ɂ����ēW�J�����C�X�̏Z���y�ю���I�ɑg�D���ꂽ�Z���g�D�v�ɂ��u��̓I�ȏZ�����������{��b�����̂̍s���ւ̎Q���E���������v���s���T�C�h���o�b�N�A�b�v���C�Z�������Ƃ̃����P�[�W��}��V�X�e���ł���m��{�C�����C���a�c�C�ԓ��C���{�s�s�Z���^�[�C2002�Cpp.241-244�n�B�l�������ƍ�����i��ł���n��ł́C�Z�������̗͂ł͎��������ɂ����x������C�s���T�C�h�̃o�b�N�A�b�v�͕K�v�ł���B

�������C���������̎�̂͂����܂ł��Z���ł���C�s���T�C�h����̂ƂȂ��ẮC�n��R�~���j�e�B�̕���ɂȂ���B��枓�N�́C�ߑa�̑����Љ���o�ϓI�E�\���I�ȑ��ʂ����łȂ��C�Љ�I�E��̓I���ʂ���������C�Z���g�D���R�~���j�e�B�\�����Ԃ̑ΖʓI�ȏn�m�W����ՂƂ��鎩���I�ɐ��܂ꂽ�����I�Z���g�D�ƁC�s�����̐��x�ɂ���ăR�~���j�e�B�O������ڐA���ꂽ�O���I�Z���g�D�ɕ������B���̏�ŁC�u�ߑa�n��̍Đ��́C���̐����n���s���̌����T�[�r�X���[���Ɏ{����Ă��v�C�u�ߑa�n�Ő����Ă������߂́w�����̌����x�v������Ɏ������I�Z���g�D�v����̂ɂȂ�Ȃ���Ί��҂ł��Ȃ��Ƃ��Ă���m��枓�N�C2003�Cp.12�Cpp.227-230�n�B

�s���T�C�h�̃o�b�N�A�b�v�́C�ߑa�n��̃R�~���j�e�B�ɂ���u�����I�Z���g�D�v�d���C�Z����̂̎����𑣂����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�T�D���_�F�����ɂ��ߑa�n��ێ��̂����

�T�|�P�@�s���T�C�h����ъO������̎x��

�O���S�ŏq�ׂ��ߗ����ɂ��Ă͓s�s���ɂ����铱����z�肵�Ă���C�ߑa�n��ɓ������邽�߂ɂ́C���Ȃ��l���ƍ���̐i�s���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ߑa�n��Ŏ����I�ȃR�~���j�e�B�����𑣂����߂ɂ́C�s���T�C�h�̃o�b�N�A�b�v���K�v�ł���B�������C�����܂ł��n��Z������̂ł���C�s�����O�ʂɏo�Ȃ������̃X�^�C�����m�����邽�߂ɂ́C�Z������эs���T�C�h�o���Ɍ[���̂��߂̕���Ə������Ԃ��K�v�ł���B���f������̒C��i����̎��W�C�ߗ����̂��߂̎�������K�C�h�u�b�N�̍쐬�ȂǁC�n��Z���̂��߂ɋߗ����̂��������̓I�Ɏ����K�v������B

�܂��CUJI�^�[���ɂ��l�ނ̓����蒅�C�܂��Â���E�ނ炨�����ƘA�������{�����e�B�A�����NPO�̋��͂ȂǁC�O������̎x�����d�v�ł���BUJI�^�[���ɂ��ẮC�V���ȓ����������u�ߑa�n��s�����ɂ����ẮC�ˑR�Ƃ��Ď�N�w�̗��o�y�э�����i�݂��邪�C�N��K�w�ʂɌ���Ɠ���25�`64�̐���ł͔����̎s�����ɂ����ē]�����߁v�ɂȂ��Ă���m�����ȁC2004�Cp.12�n�B

UJI�^�[���҂�ΏۂƂ��������Ȃ̃A���P�[�g�����ɂ��ƁC�]���҂𑝂₷���߂ɂ́u�]���҂ɑ���E�Ƃ̈����v�C�����Z�ݑ����Ă��炤���߂ɂ́u�ی��E��ÁE�����T�[�r�X�i�{�݁j�̐����v���ł��{��Ƃ��Ė]�܂�Ă���B�v�m�����ȁC2004�Cp.12�n�i�}�\3�C4�C5�j

�s���T�C�h�ɂ́CUJI�^�[���҂̎���ꑋ���ƒ蒅�̂��߂̊������C�{�����e�B�A�ENPO�Ɖߑa�n��Ԃ̋��n���Ȃǂ̖������ʂ������Ƃ����߂���B

�T�|�Q�@�����ʂ̎x��

�ߑa�n��ɑ��ẮC�_�Ƃ̑��ʓI�@�\�i3�j���l�����āC�����ʂł̎x����F�߂�ׂ��ł���B�u�H���E�_�ƁE�_����{�v��v�i�_�ѐ��Y�ȁC2005�j�̒��R�Ԓ��ڎx�����x�ł́C���R�Ԓn���ΏۂɏW����������W����t�����x�����Ă���i����16�N�x�\�Z�z��168���~�j�B�P�W�����蓖����̕��ό�t�z�́C�k�C��1�C260���~�C���ꌧ866���~�C�V����268���~�C��茧225���~�C���ꌧ218���~�̏��ƂȂ��Ă���B���z�̈��������̂́C�����s33���~�C��ʌ�38���C��錧44���~�C�_�ސ쌧52���~�C���m��68���~�Ȃǂł���i2002�N�x���сj�m���c�ؓ��� 2004, p.166�n�B��t���z��1���蓖����̔_�p�n�ʐρC�n�ځC�X�Γx�ɂ���ĎZ�o�����̂ŁC�_�n�ʐς̍L���k�C���̋��z�͑��ɔ�ׂĔ�����o�Ă��邪�C���z�̈����n��ł̓R�~���j�e�B�̈ێ��ɂ͕s�\���Ȋz�ł���B

�����̑升���ł́C������̒n�������c�̓��ɍ�������您��ђn�掩�����F�߁C�R�~���j�e�B�̊�������}���Ă���B���������͖@�l�i�������C5�N�Ԃ������Ƃ��ė\�Z�Ґ�����^���Ă���B�ߑa�n��̋�����l����C������炸�ɁC�����x���𑱂���ׂ��ł���B

�O�ʈ�̂̉��v�����i����C�n����t�ŁC�⏕���̌��z�ƒn���ւ̐Ō��ڏ�����������Ă��邪�C���R�Ԓ��ڎx�����x�C�ߑa�Ȃǂ̎x�����x���܂߂āC�����I�Ȍ������ɂ��x���������W�����C���ʓI�ȍ����x�����������ׂ��ł���B

�U�D���㌟�����ׂ��ۑ�

�@WTO�EFTA���̐i�W�Ɖߑa�n��̔_�ƐU��

�ߑa�n��̊�Y�Ƃł���_�Ƃɂ��ẮCWTO�EFTA���̐i�W�ƂƂ��ɁC�����ȗA���_�Y���Ƃ̋����ɂ��炳���ł��낤�B�����̌��ł́C�����_�ƕی�{���荞�܂��ł��낤���C�_�Y���̍��ۓI�ȋ����͔�����ꂸ�C�ߑa�n��ɂ̓}�C�i�X�̗v���Ƃ��ē����B

�A�ߑa�n��ɂ�����ߗ����̓���

�����I���Ȃǂ̓��[���̒����ቺ�Ɍ����鍑���̐����I���S�́C�����I�Ȏ�����j�Q����B�ߑa�n��̐l�I�����̖R�����R�~���j�e�B�ɂ����āC�ߗ������������邽�߂ɂ́C�Z���ӎ��̕ϊv�C�֘A�g�D�Ȃǂ̃o�b�N�A�b�v���K�v�ł���B

�B�V���ȍ����x���ւ̒�R

�ߑa�n��ɂ͍����x�����K�v�ł��邪�C���ƍ����E�n���������N�����C�O�ʈ�̂̉��v�𐄂��i�߂Ă��钆�ŁC��R���邱�Ƃ��l������B

�}�\�P�@�ߑa�@�̎��Ɣ�

�i�o���j�����ȁw����15 �N�x�Łu�ߑa��̌����v�ɂ��āi�T�v�Łj�x2004, p.14

�}�\�Q�@���R�Ԓn��̊T�v

�i�o���j�_�ѐ��Y�ȁu���R�Ԓn�擙���ڎx�����x�̌��Ɖۑ�̐����C�Q�l1�|�֘A�f�[�^�ҁ|�v

�@ �@�@�@http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20040819press_5c.pdf�@�i2005�N6��25���j

�}�\�R�@�ߑa�n��s�����ɓ]���iUJI�^�[���j�������������E���@�i���10���ځj

�i�o���j�����ȁu�ߑa�n��ɂ�����ߔN�̓����Ɋւ�����Ԓ����v2004

�}�\�S�@�]���҂𑝂₷���߂ɖ]�܂��{��@�}�\�T�@�����Z�ݑ�����̂ɕK�v�Ȏ{��

�i�o���j�����ȁu�ߑa�n��ɂ�����ߔN�̓����Ɋւ�����Ԓ����v2004

---------------------------------------------------------------------------

���@��

(1) �����Љ�ۏ�E�l����茤����2003�N�i����15�N�j12�����v�ɂ��C2030�N�̐��v�l����2000�N�̍��������l����葝����s���{���́C�����s�C�_�ސ쌧�C���ꌧ�C���ꌧ�����ł���C���̓��{���͌�������B�l���������l������ƁC�ߑa�n��̐l�����ɓ]�������邱�Ƃ͍���ł���C�R�~���j�e�B�̈ێ���ړI�Ƃ��ׂ��ł��낤�B

�@�@

�@�@�ߑa�n�掩�����i���ʑ[�u�@�ɂ�����ߑa�n��̗v���͉��L�̒ʂ�ł���B

�������I�Ȑl�������y�сC�����I�Ȑl�������̌��ʂƂ��Ă̔N��\���̕肩��ߑa�n��𑨂��邱�ƂƂ��C�ߑa�n��̗v�����@���A�ɊY������n��Ƃ���B

�@ �@�@�l���v���F�ȉ��̂����ꂩ�ɊY�����邱��

1)���a40�N�`����12�N�̐l����������30���ȏ�

2)���a40�N�`����12�N�̐l����������25���ȏ�C����Ҕ䗦�i65�Έȏ�j24���ȏ�

3)���a40�N�`����12�N�̐l����������25���ȏ�C��N�Ҕ䗦�i15�Έȏ�30�Ζ����j15��

�ȉ�

4)���a50�N�`����12�N�̐l����������19���ȏ�

�@���������C1)2)3)�̏ꍇ�C���a50�N�`����12�N��25�N�Ԃ�10���ȏ�l���������Ă���c�̂͏����B

�A�����͗v���F����10�N�x�`����12�N�x�̂R���N���ς̍����͎w����0.42�ȉ����C���c���Z���v��13���~�ȉ��ł��邱�ƁB

�m�ߑa�n��̏n

�@�@�i�����j�����ȁu�ߑa�n�掩�����i���ʑ[�u�@�̊T�v�v

http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/2001/kaso/kaso_gaiyo.html�@�i2005�N6��25���j

(2) ���R�Ԓn��Ƃ́C�_�ѓ��v�ŗp�����Ă���n��敪�̂����C�u���Ԕ_�ƒn��v�Ɓu�R�Ԕ_�ƒn��v�����킹���n��B

(3) �_�Ƃ̎����ʓI�@�\�ɂ͎��̂��̂�����B�_�n�̒����@�\�C���y�̕ۑS�C�����̟��{�C���R���̕ۑS�C�ǍD�Ȍi�ς̌`���C�_�������̓`����

---------------------------------------------------------------------------

�Q�l����

���c�ؓ����u���R�Ԓ��ڎx�����x�̌��Ǝ�����̉ۑ�v�C����@���ҁw�H���E�_�ƁE�_����{�v��|�ύX�̘_�_�ƕ����|�x���c�@�l�_�ѓ��v����C2004

��枓�N�w�ߑa����ƏZ���g�D�@�|�����r���ā|�x�Í����@, 2003

���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�w�p�E�ƁE���ɂ�����u�ߗא��{�v�Ɠ��{�̋ߗ����x���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�C2004

�����ȁw����15 �N�x�Łu�ߑa��̌����v�ɂ��āi�T�v�Łj�x2004

�c��m��u��6�́@���R�Ԓn�搭��̌��Ɖۑ�v�C�c�[�@�ەҁw���R�Ԃ̒�Z�����ƒn�搭��x���{�o�ϕ]�_�ЁC1999

�c�[�@�ہu���́@���R�Ԓn������߂���_�_�Ɩ{���̉ۑ�v�C�c�[�@�ەҁw���R�Ԃ̒�Z�����ƒn�搭��x���{�o�ϕ]�_�ЁC1999

�_�ѐ��Y�ȁu���R�Ԓn�擙�����U�����j�v2004�N3��26������

�ەꕐ�F�u��6�͍��y����̓]���ƒ��R�Ԓn��o�ρv�C��{�����E�d�X�ŁE�����G��ҁC�w�������ƒn��o�ρx�i�J�j�V�o�ŁC1999

��{�����u��1����1�́@�����I�R�~���j�e�B�̌`���v�C���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�ҁw�����I�R�~���j�e�B�̍\�z�Ƌߗא��{�̑I���x���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�C2002

��{�����C�������v�C���a�c���F�C�ԓ���G�C���{�s�s�Z���^�[�u��2����3�́@�ߗ����E�ߗא��{�ւ̓r�v�C���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�ҁw�����I�R�~���j�e�B�̍\�z�Ƌߗא��{�̑I���x���c�@�l���{�s�s�Z���^�[�C2002