リーダーシップについての知識を深め、、そのあるべき姿を考察、研究するため、

下記の書物から、長くなりましたが、引用させていただきました。

アレキサンダー大王

<演説>

「私が父から受け継いだものは、わずかばかりの金銀の盃と金庫にあった60タランタ足らず、しかもピリッポスがこしらえたおよそ500タランタもの借金を背負いこんだうえ、私自身も別途800タランタの借りをつくるという、そんな状態のなかで私は、諸君が自活してゆくさえどう見ても覚束(おぼつか)ない土地から軍を起こし、ペルシア人がまだ海をおさえていたあの当時、ヘッレスポントスの渡(わたし)を手際よく一気に、諸君の前に開放してやったのだ。次いでダレイオスの太守たちを〔グラニコス河畔での〕騎兵戦で圧倒した私は、イオニア全部にアイオリスの全部と両(ふた)つの地域のプリュギア人、それにリュディア人たちの地を諸君の領土に加え、ミレトスもこれを囲んで攻略した。進んで降伏を申し出てきたその他の地方も私は、それらを手に入れると全部、諸君のものにして、諸君の用に供してやった。

戦わずして手に入れたエジプトやキュレネから上がる資財も、諸君のものとなったし、コイレ・シリアやパレスティナや両河の間(あわい)の地〔メソポタミア〕も諸君の財産なら、バビュロンもバクトラもスサも、これまた諸君のものだ。リュディア人の富、ペルシア人の財宝それにインド人の資財、さらにはその外海(そとうみ)もまた諸君のものだ。〔これらの土地に〕太守となるのも君たちなら、将軍となるのも部隊指揮官となるのも皆、君たちなのだ。なぜといってこれらの艱難辛苦を経てきた今でさえ、王としてのこの衣裳と頭飾り(デイアデマ)のリボン以外に、この私の手許にいったい何が残っているというのか。私が自分用に得たものなど、何ひとつとしてありはしない。何処(どこ)の誰にしたところで、現に諸君の持ち物であるこれらのもの以外、あるいは諸君のためとりあえず保管されているもの以外に、私の財産なるものを、これがそうだと指摘できる者などいるわけがないのだ。そういったものを蓄えたところで、私一個のためには何の得にもならないからだ。私は君たちと同じものを食べ、夜も君たちと同じようにして眠っている。それどころか自分では、君たちのうちでも口の奢(おご)った者が食べる程のものも、口にしてはいないと思うくらいだし、夜は夜で君たちが安眠できるようにと、君たちのためを思っては目覚めがちなことも、余人は知らず、少なくともこの私には分かっているのだ。

しかし私がそうした一切のものを獲得したについては、それは諸君ばかりが一方的に艱難辛苦、辛酸を嘗(な)めたその結果であって、この私自身は指揮をとる立場として、別にこれといった艱難辛苦も辛酸もなしに済んだのだと、あるいはそう思うものがいるかもしれない。それならば我こそは、王が自分のために力戦奮闘してくれたそれ以上に、王のため粉骨砕身した、とあえて自認できる者が、諸君のなかに果たして何人いるか。諸君のうち誰でもよい、実際にここに出てきて裸になって、自分が受けた傷痕を見せてみよ。そうすれば私は私で、自分の身体を見せようから。私について言えば身体中いたる所、少なくともこの前半身に、無傷のままの箇所などどこにも残ってはいない。白兵によるものであれ飛び道具によるものであれ、その傷痕を我が身に残していないような武器はひとつとしてない程だ。白兵戦では刀傷を受け、矢玉にも射当てられ、射出機が射ち出す弾(たま)にも撃たれ、石弾(いしだま)や棍棒で負傷したことも数えるにいとまない。それもこれもすべて諸君のため、諸君の名を挙げ諸君を豊かに富ませようとして身を挺した結果であり、私はこの間(かん)ずっと君たちを、勝ち進む征服者としてあらゆる地方、海という海、あらゆる山河あらゆる曠野(こうや)を踏破しながらひきいてきたのだ。

「兵士集団に向かってのアレクサンドロスの演説」

アッリアノス著、大牟田章訳『アレクサンドロス大王東征記(下)』(2001年、岩波文庫)、177ページ。

(写真は、イッソスの戦いにおけるアレキサンダーを描いたモザイク画。紀元前2-1世紀ころ。火山の噴火によって埋没したポンペイから発掘され、現在はナポリ考古学博物館(イタリア)蔵。Naples, Archeological museum - The battle of Alexander the Great

による。)

ソクラテス

「 すぐれた人たちが支配者の地位につくことを承知するのは、 金のためでも名誉のためでもないのだ。なぜなら、支配の仕事の ための報酬をあからさまに要求することによって、金で雇われた者 と呼ばれることも、役職を利用してひそかにみずからの手を汚すことに よって盗人となることも、ともに彼らの欲するところではないからね。 さりとてまた、名誉のためでもない。彼らは、名誉を愛し求める ような人間ではないのだから。 」

「 いったい大衆というものは、多くの美しい事物ならぬ

〈美〉そのものの存在を、あるいは一般にそれぞれのものについて、

多くの事物ならぬそれぞれのもの自体の存在を、容認したり信じたりする

ことがありうるだろうか? 」

「 とうてい無理でしょう 」と彼は言った。

「 してみると 」とぼくは言った、「 大衆は哲学者たりえないということになる 」

「 ええ 」

「 そして哲学をしている人々が彼ら大衆から非難されることも、 どうしても避けられないということになる 」

「 避けられないことです 」

「 大衆というものをそう無下(むげ)に悪く言うものではないよ。

彼らにしても、君が彼らと争うつもりでなく、穏やかに言い聞かせる気持で、

学問愛好に対する偏見を解いてやり、君の言う〈哲学者〉とはどういう人々の

ことかを教えてやるならば、そして、彼ら自身が考えているような連中のことを

君が言っているのだと思われないために、哲学者たちの自然的素質やその仕事のことを

、さっきのようなやり方でちゃんと規定してやるならば、きっと意見を変えることだろう。

それとも君は、たとえ彼らが君の説明どおりの見方をするとしても、違った意見をもち、

違った答をするようにはならないと、言うつもりかね? いった

い、誰にせよ、自分自身が悪意のない穏やかな者でありながら、

怒ってもいない者に対して怒ったり、悪意のない者に対して悪意を

もったりすると思うかね? ぼくとしては、君が答えるより先に言っておくが、

そんなにまでとげとげしい性格は、一部少数の人々にだけ見られるところであって、

一般大衆のなかにはないと考える 」

「 もちろん私も同じ考えです 」と彼は言った。

「 もし君が、支配者となるべき人たちのために、支配者であることよりももっと

善い生活を見つけてやることができるならば、善い政治の行なわれる国家は、

君にとって実現可能となる。なぜなら、ただそのような国家においてのみ、

真の意味での富者が支配することになろうから。真の意味での富者とはすなわち、

黄金に富む者のことではなくて、幸福な人間がもたねばならぬ富

――思慮あるすぐれた生――を豊かに所有する者のことだ。

これに反して、自分自身の善きものを欠いて飢えて貧しい人々が善きものを

公の場から引ったくって来なければならぬという下心のもとに公共の仕事に赴くならば、

善い政治の行われる国家は実現不可能となる。なぜならその場合、

支配の地位が人々の闘争の的となるため、この種の戦いが内部から生じて固有の禍いとなり、

彼ら自身のみならず、その他の国民同胞をも滅ぼしてしまうからだ 」

( 絵は、ダヴィッド「ソクラテスの死」The Death of Socrates, 1787

Jacques-Louis David (French, 1748・825)メトロポリタン美術館 the Metropolitan Museum of Art in NYC)

「そして五〇歳になったならば、ここまで身を全うし抜いて、実地の仕事においても知識に おいても、すべてにわたってあらゆる点で最も優秀であった者たちを、いよいよ最後の目標 へと導いて行かなければならない。それはつまり、これらの人々をして、魂の眼光を上方に 向けさせて、すべてのものに光を与えているかのものを、直接しっかりと注視させるということだ。 そして彼らがそのようにして〈善〉そのものを見てとったならば、その〈善〉を範型(模範)として用いながら、 各人が順番に国家と個々人と自分自身とを秩序づける仕事のうちに、残りの生涯を過すように強制しなければならない。 すなわち彼らは、大部分の期間は哲学することに過しながら、しかし順番が来たならば、 各人が交替に国の政治の仕事に苦労をささげ、国家のために支配の任につかなければならないのだ。 そうすることを何かすばらしい仕事とみなすのではなく、やむをえない強制的な仕事とみなしながら――。 そしてこのようにしながら、つねにたえず他の人々を自分と同じような人間に教育し、自分にかわる国家の 守護者を後にのこしたならば、彼らは〈幸福者の島〉へと去ってそこに住まうことになる。国家は彼らのために、 公の行事として、記念碑をたて犠牲を捧げる儀式を行なうことになろう――ピュティァ(デルポイ)の神託がよしと されるなら神霊(ダイモーン)として祀(まつ)り、そうでなければ、祝福された(エウダイモーン)神的な人々として讃えながら」

「ソクラテス、あなたは統治する男たちを」と彼は言った、「まるで彫像家がするように、この上なく立派な姿に仕上げられましたね」

「統治する女たちもだよ、グラウコン」とぼくは言った、「というのは、ぼくが話してきたことは、 けっして男たちだけのことではなく、 女たちのなかから生まれつき充分な力量をもった者が出てくる場合には、まったく同等にそのような女たちに ついても言われてきたのだと、考えてもらわなくてはこまるからね」

「正当な御注意です」と彼は言った、「いやしくも女たちが、われわれの論じたようにすべての仕事を 男たちと共通に分担すべきであるからにはね」

「それならどうかね」とぼくは言った、「君は承認してくれるかね――国家と国制について以上われわれが 語ってきたことは、けっしてまったくの夢想のようなものではなく、たとえ困難ではあっても、 なんらかの仕方で実現可能な事柄であるということを。そしてその実現の仕方とは、 すでに述べられた途をおいて他にはありえないということを。それはほかでもない、 真正の哲学者が、一人でも二人以上でも、国家における実権をもつようになって、 現在名誉とされているものについては――それらを卑しく無価値なものと考え、 正しいこととそこから由来する名誉とを何よりも尊重するという態度のもとに ――これを軽蔑し、そして正義こそは最も重要な、最も強制力をもつべきものと みなして、これに仕えこれを大きく育てようと、自分の国を徹底的に再編成するようになるときのことだ」

(藤沢令夫訳『プラトン著 国家』1979年、岩波文庫)

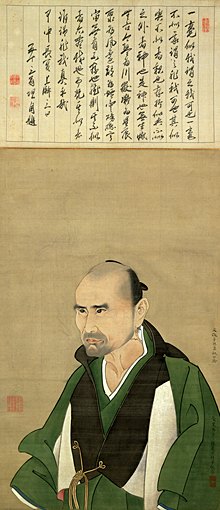

興一利不若除一害 一利を興すは一害を除くにしかず。

生一事不若減一事 一事を生(ふ)やすは一事をへらすにしかず

(蒙古) 耶律楚材

これは史上稀有の大宰相・遼の王族耶律楚材の名言である。彼はヂンギスカンが

満洲を攻めて遼の王國を亡ぼした時、二十六歳の青年であつたがカンに一見して惚

れこまれ、肝胆相照して爾來三十餘年複雑多難な蒙古の國政を運用した。

(中略)

上掲の言葉はこの偉人の語にしては消極的に感ぜられるかも知れない。然し実際 政治に苦労したほどの人ならば、流石は軍國非常の際に経験を積んだ名相の言だけ あることを深く味識するであらう。元來世間の事は雑草のやうに、油断をすれば際 限なく生(ふ)えてゆくものである。事件が次から次へと増加してゆくと、その繁雑に紛 れて、段々餘裕も反省も無くなつてしまふ。そして結局破滅に陥るものである。絶 えず問題を省みると共に省いて、手にも心にも餘裕を存することが必要である。政 治とは省治である。役所を「省」と称することは誠に深意がある。

然るに役人政治家ともなれば、功名心に駆られ、人氣を博さうとするから、どう しても何か目新しいことを行つてみたい。整理とか償却とか節約とかいふやうなこ とは、とんと行(や)り榮(ば)えが無い。そこで「一利を興す」方を好んで、「一害を除く」 ことはなかなか行らない。その中に積弊が手の着けやうもないほどになつてしまふ。 これが革命を誘発するのである。人は、「無事」を祈りながら、何と我から「多事」にして居ることであらう。

(安岡 正篤師。一部、現代仮名遣いになっている。)

道は天地自然の物にして、人は之を行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ、我を愛する心を以て人を愛する也。

人を相手にせず、天を相手にせよ。 天を相手にして、己れを尽し人を咎(とが)めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。

過ちを改むるに、自ら過つたとさへ思ひ付かば、夫れにて善し、其事をば棄てて顧みず、直に一歩踏出す可し。過を悔しく思ひ、取繕はんと心配するは、譬へば茶碗を割り、其欠けを集め合せ見るも同じにて、詮(せん)もなきこと也。

命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。此の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。去れ共、个様(かよう)の人は、凡俗の眼には見得られぬぞと申さるるに付、孟子に、「天下の広居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行ふ、志を得れば民と之に由り、志を得ざれば独り其道を行ふ、富貴も淫(いん)すること能はず、貧賎(ひんせん)も移すこと能はず、威武も屈(くつ)すること能はず」と云ひしは、今仰せられし如きの人物にやと問ひしかば、いかにも其の通り、道に立ちたる人ならでは彼の気象は出ぬ也。

( 『西郷南洲先生遺訓』、昭和51年、西郷南洲百年記念顕彰会による。)

「 又賢才と云ふ程のものは無くても、

其藩だけの相応のものは有るべし。

人々に択り嫌なく,愛憎の私心を去て、用ゆべし。

自分流儀のものを取計るは、水へ水をさす類にて、

塩梅を調和するに非ず。

平生嫌いな人を能く用ると云ふ事こそ手際なり、

此工夫あるべし。」

(写真は、渡辺崋山筆 佐藤一斎像 東京国立博物館ウェブ ホームページより)

「○ 顧みれば、幕末の風雲に乗じて起こり、死生の境に出入りをして、その心胆を練り、窮厄の域に浮き沈みして、その清節を磨き、ついに王政維新の大業をしとげた元勲は、既に土になって、今はその子分どもが政治をとってはいるけれども、今十年も後の国政を料理する責任は、現在学校などに居る書生の肩にあるのだ。どうだ、今の書生の中に、この大責任に耐えるだけのものがあるか。

○ おれの見たところでは、今の書生輩は、ただ一科の学問を修めて、多少知恵がつけば、それで満足してしまって、更に進んで世間の風霜に打たれ、人生の酸味をなめようというほどの勇気をもっているものは、少ないようだ。こんな人間では、とても十年後の難局に当たって、さばきをつけるだけのことはできまい。おれはこんなことを思うと心配でならないよ。

○ 天下は、大活物だ。区々たる没学問や、小知識では、とても治めて行くことはできない。世間の風霜に打たれ、人生の酸味をなめ、世態の妙を穿ち、人情の微をきわめて、しかるのち、共に経世の要務を談ずることができるのだ。小学問や、小知識を鼻に掛けるような天狗先生は、しかたがない。

○ それゆえに、後進の書生らは、机上の学問ばかりにこらず、更に人間万事について学ぶ、その中に存する一種のいうべからざる妙味をかみしめて、しかる後に、机上の学問を活用する方法を考え、また一方には、心胆を練って、確乎不抜の大節を立てるように心掛けるがよい。かくしてこそ、始めて十年の難局に処して、誤らないだけの人物となれるのだ。

○ かえすがえすも後進の書生に望むのは、奮ってその身を世間の風浪に投じて、浮かぶか沈むか、生きるか死ぬるかの処まで泳いでみることだ、この試験に落第するようなものは、とうていしかたがないさ。」

(勝 海舟「氷川清話」)

「波の絶えず砕ける岩頭のごとくあれ。

岩は立っている、その周囲に水のうねりはしずかにやすらう。

『なんて私は運が悪いんだろう、こんな目にあうとは!』

否、その反対だ、むしろ「なんて私は運がいいのだろう。

なぜならばこんなことに出会っても、私はなお悲しみもせず、

現在におしつぶされもせず、未来を恐れもしていない」である。ー ー ー

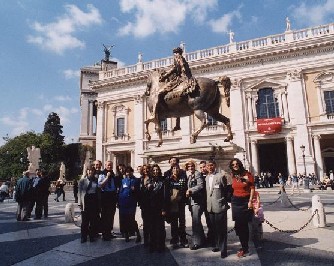

(写真は、ローマ、カピタリーノの丘、マルクス・アウレーリウスの騎馬像の前で)

今後なんなりと君を悲しみに誘うことがあったら、つぎの信条をよりどころとするのを忘れるな。

曰く「これは不運ではない。しかしこれを気高く耐え忍ぶことは幸運である。」

(マルクス・アウレーリウス 『自省録』、神谷美恵子氏訳、岩波文庫)

マルクス・アウレーリウス(121−180)は、ローマの皇帝でストア派の哲学者。

北方のゲルマン人との戦いなど多忙を極めた公務の中で、哲学的思索を深め、

古来、多くの人々の心の糧となっている「自省録」を著した。

「生を享けた者の中でもっとも高貴な魂」が同書の中に息づいているといわれる。

発見された原物も、博物館に大切に保管、展示されている。

「指導者は忙しい。自我意識が強い。

口出しされたり無用のことに時間を費やすのを嫌う。

他人に比べ自己を一段上に見ている。

だから、自分より劣る(と彼が考える)人に向かって、

つい短気になるのだろう。

だが「バカを許す」ことのできない人は、三つの点で

大きな損をすることを忘れてはならない。

第一、指導者は随いてくる者を必要とするが、

そういう人々の中には指導者がバカとしか思えない考えを持つ人が大勢いる。

第二、バカと思って追いやった人が、実はバカでも何でもない可能性がある。

第三、たとえほんとうにバカであっても、指導者はその人から何かを学べるかもしれない。」

( リチャード・ニクソン 「指導者とは」より )

(写真は、The Richard Nixon Library & Birthplace ホームページより)