�ڎw���ׂ��n���������̗p���x�̂�����ɂ���

�`�n���ɂ���������T�[�r�X�l�ގs��̌`���Ɍ����ā`

����c��w��w�@�����o�c�����ȁ@��J �

�P�@�͂��߂�

1.1�@�{�����̎�|

���{�̒n�������̂ɂ����ẮA���l���E���x������s���j�[�Y�ɓI�m���v���ɑΉ����邽�߁A�O���̗L�ׂȐl�ނ��@���I�ɍ̗p���邱�Ƃ̏d�v�����F������n�߁A���̌��ʁA���C���ɂ������l�ނ̈琬�ɉ����A���Ԃ��瓖�Y����ɐ��ʂ����l�ނ�͂Ƃ��Ē��r�̗p���邱�Ƃ����X�ɍL�܂�n�߂��Ƃ���ł���B

���̌����́A���̂悤�Ȍ���܂�����ŁA������������ꂼ��̘g�ɔ����Ȃ��K�ޓK���̐l���z�u�𐄐i���ׂ��A������ł������I�Ɏ������邽�߂̐V����̒n���������̗p���x���o�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɂ́A�����Ԃ̐l�ޗ�����������w���i���邽�߁A�����T�[�r�X����ɂ�����l�ރ}�[�P�b�g�̌`����ڎw���A���̃O�����h�f�U�C�����������Ƃ�����̂ł���B

1.2�@����܂ł̌o�܂ƍ���̌������e

�O����1�N�[��[1]�ł́A���{�̒n���������̗p���x�̌���Ɩ��_�ɂ��āA���Ԃ���̑���͐l�ނ̗̍p����������I�ł��邱�Ƃ��������B������2�N�[��[2]�A��3�N�[��[3]�ł́A�C�O��v���ɂ�����n���������̗̍p���x�̊T�v�ɂ��Ē������s���A�u�p���ł́A�j���[�E�p�u���b�N�E�}�l�W�����g�iNPM�j�̓����ɂ���Ċ����̊_�����Ⴍ�Ȃ�A��含�̍����������̘J���s��ł̗����������܂������߁A�I�g�ٗp����������v�Ƃ̓_�𖾂炩�ɂ����B����Ƀq���g�āA���������1�N�[��[4]�ł́A���{��NPM�Ƃ�������w��Ǘ��Ґ��x��s�ꉻ�e�X�g�̓����̉e���ɂ��ĕ��͂��s���A����ɂ�萶�����]��l���ɂ��āA�����̌o�c�̌�������i�߂邽�߂ɂ͊O�������Ԃւ̓]�Ђ𑣐i���ׂ������T�[�r�X����ɂ�����l�ގs��̌`�����]�܂��Ƃ̌��_�ɒB�����B

���N�[���ɂ����ẮA����܂ł̌������ʂ܂��A�n���ɂ���������T�[�r�X�l�ގs��̌`���𐄐i���Ă������߂̋�̓I�Ȏ�i�ɂ��Č�����i�߁A��̓I�Ȓ�Ă��s�����̂ł���B

�{�����̑Ώۂ́A�����T�[�r�X��S���n�������́A�O�s�c�́A���Ԋ�ƁE�c�̓��̐l�ޗ������ł���B�n���ɓI���i�����̂́ANPM��@�ɂ�薯�ԉ����i�߂��Ă���̂͌����T�[�r�X�̒��ł��Z���ɋ߂����삪���S�ł���A�������n�������̂̐E���̕����l�ޗ������ɂ��߂��ʒu�ɂ��邱�ƂƁA��ʐE�������̖�8��[5]���n���������ł��邱�Ƃɂ��B

�Ƃ���ŁA���̐E���ł��n���x�����ǂ̐E���́A�n���ɂ����ďZ���ɋ߂�����̋Ɩ��Ɍg����Ă��邱�Ƃ�����B�������A�n�����������L�͂ȕ���̈ٓ��i��F�_���������H���������j���o�����邽�ߓ���̐�啪��������Ȃ��҂������̂ɑ��A���ƌ������͌����Ƃ���1�̏Ȓ����ł��̃L�����A���߂������߁A����Γ��Y����̃X�y�V�����X�g[6]�Ƃ��Ēm���E�o����[�߂�X��������B���̌��ʁA���Ԃɂ�����j�[�Y���͂����Ŕ����ȍ��ق�������\�������邽�߁A���̒n���x�����ǂ͌����Ώۂɂ͊܂߂Ȃ����ƂƂ���B�܂��A�n�������̂ւ̏o���o����L���鍑�ƌ��������n���̌����T�[�r�X�l�ގs��ɎQ�����邱�Ƃ͏\���\�z����A���ɒn���������������鑍���ȐE���ɂ��ẮA���̐�含���瓯�s��̒��S�I�v���C���[�ƂȂ邱�Ƃ��l�����邪�A�S�̂��猩����������ł��邱�Ƃ���A�{�����ɂ����Ă͓��ɐG��Ȃ����ƂƂ���B

�܂��A�l�ވړ��͈̔́A�l�ގs��̃G���A�ɂ��Ă��A�n�����x����z�肵�Ă���B�n���������ɂ��Ę_����ꍇ�A�Ƒ��I�Ȗ�����G���A�̖��ŁA�S���I�Ȉړ��ɑς�����҂͂��������͂Ȃ��ƍl�����邱�ƁA�n��Љ�E�n���o�ς̊��������l������ƁA�������S�̑S���}�[�P�b�g�ł͂Ȃ��A�s���{�����x�����A�L���Ă����������n���̒��S�s�s�𒆐S�Ƃ���G���A�ł̃}�[�P�b�g���l����ׂ��ł��邱�ƁA�Ȃǂ����̗��R�ł���B

�Ȃ��A�{�����́A�n���ɂ����銯���Ԃ̐l�ޗ������ƌ����T�[�r�X�l�ގs��̌`�����e�[�}�Ƃ��Ă��邽�߁A�{�e�ɂ����āu���v�ƋL�����ꍇ�ɂ́A�����Ƃ��Ēn���ɂ�����u���v���n�������̋y�т��̊O�s�c�̂��w�����̂Ƃ���B����́A�����u���v�A�n�����u���v�ƕ\�����邱�Ƃ����邪�A���݁A�u���v�ƕ\�������ꍇ�ɁA�n�������̂ƂƂ��Ɍ����T�[�r�X��S�����Ԋ�ƁE�c�̂܂Ŋ܂߂�T�O���Z�������邽�߁A�n�������̂��u���v�ƕ\�����邱�Ƃ���������߂ł���B

�Q�@�����Ԑl�ވړ��̑j�Q�v��

2.1�@�����犯�ւ̈ړ�

2.1.1�@�w�i��

�ߔN�A���l���E���x������s���j�[�Y�ɓI�m���v���ɑΉ����邽�߁A���̍����l�ނL���m�ۂ��邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ƂȂ��Ă��Ă���B���ɁA�s���j�[�Y�̑��l���E���x���ɔ����ĐV���ɐ������s���T�[�r�X�ɂ��ẮA���Ԃ��瓖�Y����ɐ��ʂ����l�ނ�͂Ƃ��ĐV���ɍ̗p����������ʓI�E�����I�ł���B���݁A���Ԃ���̐l�ޔC�p�́A�唼���𗬐l����C���t�̗p�ɂ����̂ł���B�������A�D�G�Ȑl�ނ̊m�ۂɂ́A���̂悤�ȗ�O�I�E����I�ȔC�p�`�Ԃł͂Ȃ��A���̐�����Ȃ��C�p�`�Ԃ�p���āA�E�Ƃ��Ă̖��͂����߂邱�Ƃ����߂���B�܂�A�������̗p�̖�˂��g���A���݂̐V���̗p�E�����琬�^�i�u����̎����̂ւ̗̍p�v�j����A�o���ҁE����͍̗p�^�i�u����̃|�X�g�ւ̗̍p�v�j�ւ̓]���A���邢�͗��҂����������K�v��������̂ƍl����B���̂��߂ɂ́A�����Ԃ̐l�ޗ��������s���ł���A����ɂ͂�������x����������T�[�r�X����̐l�ގs��̑��݂��K�v�ł���B

2.1.2�@��ȑj�Q�v��

�@��300���l[7]�ɏ��n���������̑����ɔ�ׂ�A����͖��Ԑl�ނ̗̍p�͂܂��܂����s�i�K�ŁA�̗p�������������ł���[8]�B���̈���́A�n�����������x���A�V���̗p�������琬�E�I�g�ٗp�Ƃ����V�X�e����W���Ƃ��č̗p���Ă��邱�Ƃɂ���B���������āA���r�̗p�͂����܂ŗ�O�ł���A���^�ʂ��͂��߂Ƃ��āA���̗�O��K�ɋ����鐧�x����������Ă��Ȃ����߁A�Ȃ��Ȃ��{�i�I�Ȓ��r�̗p�ɓ��ݐ鎩���̂��������Ȃ����̂ƍl������B

�܂��A�������̈琬�͌����Ƃ��ă[�l�����X�g�w���^�ł���A�V���œ����Ă���10�`15�N���x�̓W���u���[�e�[�V�����Ə̂��đ��푽�l�ȋƖ����L���o�������A�����̍s���S�ʂɒʂ����A����̎��_�ɕ�Ȃ������I�Ȕ��f�͂����l�ނ��琬����̂���ʓI�ȃp�^�[���ł���B���������āA����𒆓r�̗p�������蕪��̃X�y�V�����X�g�ɓK�p���悤�Ƃ���ƁA�ǂ����Ă���ʓI�Ȑl���E���i�p�^�[���ɂ͓���܂��A�l�����ǂƂ��Ă͏����ɔY�ނ��ƂɂȂ�B

�Ƃ���ŁA���{�̖��Ԋ�Ƃœ]�E���Ȃ��Ȃ��L�܂�Ȃ������́A�N������ɂ���Ƃ̎w�E������B���{��Ƃł́A���^�̌n���N��ƋΖ��N���Ō��܂邽�߁i���Ƃ����ʎ�`����������Ă��Ă��A���̍��{�͂����܂ł��N������ŁA���ʎ�`�͑����̍���������x�̂��́j�A���̑̌n�ɓ��Ă͂܂�Ȃ���O�i��F35�����Α�1�N�ځj��������������ƁA�N������̋��^�̌n�ł͑Ώ������ꂸ�A�Ђ��Ă͂��̑̌n���ێ����邱�Ƃ�����ɂȂ邽�߁A���r�̗p��}�����Ă���Ƃ̍l���ł���[9]�B

�܂��A���r�̗p�҂������Ɠ��̕��͋C�ɓ���߂Ȃ�������A�܂��A�D�G�Ȑl�ނ��m�ۂ��邽�ߌ��ҋ��Ō}�����ꂽ�ꍇ�Ƀv���p�[�E������i�݂̕W�I�Ƃ��ꂽ�肷�邱�Ƃ����O���āA���r�̗p�ɓ��ݐ�Ȃ������̂������ƕ����B�����́A�����ԁA�O������̌������ꂸ�A�����|�{�ɂ��Ɠ��̌������������L�܂��Ă��܂������ʁA��������́u�����Љ�v���ۂƍl������B

2.2

�����疯�ւ̈ړ�

2.2.1�@�w�i��

�u�����疯�ցv�̍l�����̉��A���݁A�w��Ǘ��Ґ��x��s�ꉻ�e�X�g�̓������}�s�b�`�Ői�߂��Ă���B�����Ŗ��ƂȂ�̂��A�����疯�Ɉڍs�����Ɩ��ɏ]�����Ă����������̏����ł���B�����̂Ƃ��ẮA�Ɩ��͖��ԂɈς˂Ă݂����̂́A�]��l�������܂ł������Ă��Ă͐l����̍팸�����킸�A�ꍇ�ɂ���Ă͖��Ԉϑ���̕������]�v�Ȏx�o����悹�����ň��̌��ʂɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�܂��A���Y�E���ɂƂ��Ă݂Ă��A����܂ŏ]�����Ă����Ɩ��Œ~�ς����m�E�n�E�����������Ƃ��ł���̂Ȃ�A���̋Ɩ���V���Ɏ���������Ԋ�Ƃœ����ق��������b�オ���邾�낤���A�Љ�I�Ɍ��Ă��A���̕������ʂ����Ȃ����̂ƍl������[10]�B

���������ۂɂ́A�����疯�ւ̐l�ވړ��͏��Ȃ��B�ŋ߂ł͊��Ɍ����t���Ė��ɈڐЂ���҂�������悤�ɂȂ������A�命���̈�ʐE�����炵�Ă݂����͂����܂ŗ�O�ł���B�ł͉��������疯�ւ̐l�ވړ���W���Ă���̂��낤���B

2.2.2�@��ȑj�Q�v���@�|���̂P�@�����̐E���̓s���\

�܂��A�E�Ƃ��Ă̈��萫���������悤�B�����̐E���ɂ͒n���������@�̋K��ɂ�苭���g���ۏႪ����B���������͐����I��������邽�߂̑[�u�ł��邪�A�����̐E���ɂƂ��ẮA�I�g�ٗp����������S�ۂ��Ă���悤�ɔF������Ă���B���R�ł͂��邪�A����ɔ�ׂ�Ζ��Ԃ̕�������x����邽�߁A�����疯�ւ̐l�ވړ��̑��g�ƂȂ��Ă�����̂Ɨe�Ղɑz���ł���B���ɁA�ʓY�̈�錧�E����ΏۂƂ����A���P�[�g�����̌��ʂɂ����Ă��A���̌X���������ɕ\��Ă���B

����Ɋ֘A���邪�A�ސE����N���̖�������B���s�̑ސE����N�����x�́A�r���Ŋ������яo�����Ƃ�O��Ƃ��Ă��Ȃ����߁A�������яo���ƌo�ϓI�ȑ������傫���Ȃ��Ă��܂��B����͎�����A�I�g�ٗp����O��Ƃ��Ă��邽�߂ł���A�E�Ƃ��Ă̈��萫�̖��Ɠ��l�A�����疯�ւ̐l�ވړ��̑j�Q�v���̂P�ƂȂ��Ă���B

�܂��A�E���̔\�͈ӎ��̖������낤�B�O�o�̈�錧�E���A���P�[�g�������ʂɂ����Ă��A�u�����͖��Ԃł͒ʗp���Ȃ��v�u���ԂŒʗp���邩�ǂ����s���v�𗝗R�Ƃ��āA���Ԃւ̓]�E�͍l�����Ȃ��Ƃ��Ă���E�����������݂����B���̗��R�̑������A�u��含�����߂��ĕ�������Ă��炸�A���ԂŒʗp�����含��L���Ă��Ȃ��v�ł��������Ƃ��l����ƁA�����̂ɂ�����[�l�����X�g�^�̈琬�p�^�[�����j�Q�v����1�ƍl������B

2.2.3�@��ȑj�Q�v���@�|���̂Q�@���Ԃ̓s���\

���̂悤�ȑj�Q�v�����������Č����������Ԃɓ]�o���悤�Ƃ����ꍇ�ł��A�����̕]�����j�Q�v���ɂȂ�ꍇ������B�������̓]�E���x�����Ă���l�ރR���T���^���g�̎R�{�������ɂ���[11]�A���Ԋ�Ƃɂ�����������̈�ʓI�ȃC���[�W�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B

�E �[�l�����X�g�琬�^�̐l���ٓ��p�^�[���̌��ʁA��含���Ⴂ

�E �R�X�g�ӎ��E�����ӎ����Ȃ�

�E �^����ꂽ�d���������Ȃ����d��������ė����Ȃ����c�Ƃ��ł��Ȃ�

�E ���肵�Ă���i�������������߂�l�͕ς��ҁA���������Ȃ��A�������ʂȎ��������Ă���A�Ȃǁj

���������ƁA���Ԋ�Ƃ͌������ɂ��Ĕ��ɐ��߂��ڂŌ��Ă��邱�Ƃ��킩��B���̂悤�ȐS���I��ǂ����z���Ă܂ō̗p�����ɂ́A����Ȃ�̔\�́E�o�����K�v�ł���B�����ɂ��ƁA�����������Ԃɍ̗p����邽�߂ɂ́A���I�Ȕ\�́E�o����L���邱�Ƃ��K�{�Ƃ̂��ƂŁA�O�o�̈�錧�E���̎����͓I���˂Ă������ƂɂȂ�B���ɁA35����ƊǗ��E���邢�͂��̈����O�ł̗̍p�ɂȂ�̂ŁA�����Ɍ����������I�m���E�o����L���Ă��邱�Ƃ��������߂���B�t�ɁA30�Ζ����ł���A��含��L���Ă��Ȃ��Ă���������������ł́u�|�e���V�����̗p�v�Ƃ��č̗p����邱�Ƃ�����B�Ȃ��A�ǂ̂悤�ȕ��삪�̗p����₷���̂��ɂ��ẮA�ȉ��̂Ƃ���ł���B

�E�l���F�����̐l���d�����ٓ��E�z�u���S�Ȃ̂ɑ��A���Ԃ̐l���͈琬���S�Ȃ̂ŁA�o������Ƃ͌��Ȃ���Ȃ��B�l�ވ琬�̌o��������̗p�̉\��������B

�E�o���F�����̉�v�͓Ɠ��Ȃ̂Ōo���Ƃ��Č��Ȃ���Ȃ��B��L���i��L���邩�A��Ɖ�v�������ł���A�̗p�̉\��������B

�E�����E�����F�����I�Ɩ��͖��Ԃɂ����R���邪�A�����̑����̒m���E�o���́A�킴�킴���r�̗p����قǕ]�����ׂ����̂ł͂Ȃ��B

�E�@���F�����̖@���Ɩ��Ԋ�Ƃ̖@���Ƃ͓��e���قȂ�̂ŁA�o���Ƃ͌��Ȃ���Ȃ��B�܂��A�@���n�̐��Ƃ͔��ɑ����A�������������B

�E�c�ƁF��ƗU�v�ȂǁA�@�l�c�Ƃ̌o��������A�c�ƐE�ł̗̍p�\��������B

�E���n�F�s���n�̃V���N�^���N��R���T���^���g��Ђ́A���蕪��ɏڂ�����ł��̗p�\���̍�������ł���B

�E�Z�p�n�F����o�������o���ƌ��Ȃ���Ȃ��B�Z�p�͓��i�����̐��E�Ȃ̂ŁA�Z�p�̌���𗣂�Ď����I�Ȏd���ɏ]�����Ă���ƁA���̃u�����N������B�܂��A�ސE�シ���Ɋ֘A�Ǝ҂ɏA�E���邱�Ƃ͗ϗ����肪����B

�R�@��������̗�@

3.1�@�ސE�蓖�v�Z���@�̓��ᐧ�x�̐���

�ސE�蓖���x�ɂ��ẮA�Ⴆ���ƌ����������ȓs���ސE�����ꍇ�̎x�����́A10�N�Α��҂ɔ�ׁA20�N�Α��҂͂���4�{�A30�N�Α��҂�7�{�A40�N�Α��҂�9�{[12]�ƁA�Α��N���������قǏ㏸���Ă���A�����āA�x�����ɏ悶��ׂ����z���^�����ʂ͋Ζ��N���������قǍ��z�ł��邱�Ƃ���A��蒷���Ζ���������L���ƂȂ��Ă���B

�܂�A���̂܂܋߂Ă���Ή����x�I�ɑސE�蓖�̊z���オ��Ƃ������Ƃ́A�����Ď���E�������Ė��Ԃɓ]�Ђ��邱�Ƃɂ̓}�C�i�X�̗v���ƂȂ�B����ɂ��āA������s�ꉻ�e�X�g�̍����@�ł�������T�[�r�X���v�@�ł́A���ƌ��������ꎞ�I�ɖ��Ԃɓ]�Ђ�����ɍēx���ƌ������Ƃ��č̗p���ꂽ�ꍇ�A�ސE�蓖�̎Z�o�ɍۂ��Ċ��Ԃ�ʎZ��������[13]��݂��Ă���B����́A�����������D���ŗ��D�������Ԏ��Ǝ҂��A���Ƃ̉~���Ȏ��{�A�Ɩ����s�̕��@�ɂ��Ă��܂��܂ȑn�ӍH�v���s���ϓ_����A����܂Ō����T�[�r�X�̎��{�ɏ]�����Ă����������̎�������]����ꍇ���l�����Ă̂��̂ł���B���ɂƂ��Ă��A����ɉ����邱�Ƃ́A�@�ǎ��Ȍ����T�[�r�X�����Ⴂ�R�X�g�Œ���Ƃ��������������D���̖ړI�ɂ����v���A�A�����ɕ��A�����ꍇ�̃t�B�[�h�o�b�N�����҂ł��邱�Ƃ���A�l�̈ړ����~�������邽�߂̑[�u�Ƃ��Ă̓���ł���[14]�B

����ɑ��A�n���������̑ސE�蓖�́A�e�n�������c�̂̏��Ɋ�Â��Ďx������邽�߁A�s�ꉻ�e�X�g�@�ł͓���Ȃǂ͒�߂��Ă��炸�A�e�n�������c�̂ɂ����āA���̂悤�ȓ��Ⴊ�K�v�Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A���œ��l�̑[�u���u���邱�ƂɂȂ���̂ƍl�����Ă���[15]�B����ɂ��ẮA2006�i����18�j�N4���̑�����b�̍����[16]�ɂ����āA�u�n���������ɂ��Ă����l�̎�舵�����K���ł���v�Ƃ̌�����������Ă���Ƃ���ł���A�e�����̂̐ϋɓI�Ȏ��g�݂����҂����Ƃ���ł���B

�Ȃ��A���̂悤�ȋK��́A���݂̂Ƃ���s�ꉻ�e�X�g�̏ꍇ�Ɍ����ċc�_����Ă���Ƃ���ł��邪�A�L�ׂȐl�ނ������̊_�����z���ēK�ޓK���ɔz�u���邽�߂ɂ́A���̂悤�ȋK����L����ʂɓK�p���邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@

3.2�@�N�����x�̈ꌳ���@

�킪���̌��I�N�����x�́A�����N�����x�Ɣ�p�ҔN�����x�ɑ�ʂ���A��p�ҔN�����x�͌����N���ی����x��3�̋��ϔN�����x����\������Ă���B

���}1�@���I�N�����x�̊T�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���F�n�����������ϑg���A����z�[���y�[�W[17]

���̂����A�n���������ɓK�p�����̂��n�������������ϔN���ł���A���Ԋ�Ə]�ƈ��̑����ɓK�p�����̂������N���ł���B���Ƃ��]�E���Ă��A�����N���A�����N���A���ϔN���̍��v�������Ԃ�25�N�ɂȂ�A����ɉ������N�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B

���Q�l�F�n�����������ϑg���ɂ�����ސE���ϔN�����i��

�@

65�Έȏ�ł��邱�� �A

1�N�ȏ�̑g�������Ԃ�L���邱�� �B

�g�������ԓ�����25�N�ȏ�ł��邱�� ���u�g�������ԓ��v�Ƃ́A�n�����ϑg���̑g�������ԁi���ƌ��������ϑg�����܂ށj�A�����N���@�ɋK�肷��ی����[�t�ϊ��ԁi�����N���̔�ی��Ҋ��ԋy�ю����w�Z���E�����ϐ��x�̉����Ҋ��Ԃ��܂ށj�A�����N���@�ɋK�肷��ی����Ə����ԁA�����N���@�ɋK�肷�鍇�Z�Ώۊ��ԁA�����Z�������Ԃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���F�n�����������ϑg���A����z�[���y�[�W[18]

����ɂ��ẮA2006�i����18�j�N4���ɋ��ϔN���ƌ����N���̈ꌳ���̊�{���j���t�c����[19]����A12���ɂ͗^�}�N�����x���v���c��ɂ�����2010�i����22�j�N�x�ɋ��ϔN����p�~���Č����N���Ɉꌳ������Ƃ̍��ӂ��Ȃ��ꂽ[20]�Ƃ���ł���B����́A���̕��j����ɂ��āA2007�i����19�j�N�̒ʏ퍑��Ɋ֘A�@�Ă���������\��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�߂������A���͉����Ɍ��������̂ƍl������B

3.3�@�������̗p�E�琬���j�̌������@

����܂Œn���������̐l�ވ琬�Ƃ����A�V���҂�莞�Ɉꊇ�̗p���A�����̓����ɂ�����W���u���[�e�[�V������OJT[21]�ɂ��L������ƒm���E�o�������ɂ��������@�ɂ��A�[�l�����X�g���琬����̂���ʓI�ł������B�������A�ߔN�̍s���j�[�Y�̑��l���E���x���ɔ����A�����镪��ŋ@���I�Ɏ��̍����l�ނ��m�ۂ��邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ƂȂ��Ă���B���ɁA�s���j�[�Y�̑��l���E���x���ɔ����ĐV���ɐ������s���T�[�r�X�ɂ��ẮA���R�̂��ƂȂ��玩���̓����ɂ��̕���̐��Ƃ͑��݂��Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�A���C���ɂ������l�ނ̈琬���d�v�ł��邪�A�Z���Ԃł̈琬������ŁA���A���ɖ��Ԃ̕����D�G�Ȑl�ނ𑽂��y�o���Ă��镪��ɂ����ẮA���Ԃ��瓖�Y����ɐ��ʂ����l�ނ�͂Ƃ��ĐV���ɍ̗p������������ʓI�E�����I�ł���B

���������āA���Ԃł̒m���E�o����L����l�ނ��@���I�ɍ̗p���邽�߁A�̗p�g�̈ꕔ��V���ґΏۂ���o���ҁi���r�̗p�ҁj�ΏۂɃV�t�g���邱�Ƃ����߂���B����ƂƂ��ɁA���r�̗p���ꂽ���蕪��̃X�y�V�����X�g�̏������l�����A�I�g�ٗp��������O��Ƃ��鐧�x����A�I�g�ٗp��O��Ƃ��Ȃ����x�ւ̃V�t�g�i���邢�͗��҂̕����j�̌������K�v�ƂȂ낤�B�Ⴆ�A�����̓��ɂ�����L�����A�p�X�ɂ��ẮA����܂ł̐V���̗p�������琬�E���C�̃p�^�[������A����͍̗p������|�X�g�ւ̔C�p�E�N���ɂ�鏸�C�Ȃ��̃p�^�[���ֈڍs���邱�Ƃ��]�܂����ƍl����B

�Ȃ��A����͌����ă[�l�����X�g�̑��݂��̂��̂�ے肷����̂ł͂Ȃ��B����܂ŁA�����̂ł͐V���҂𒆐S�Ƃ���V�K�̗p�E���ɑ����̈قȂ镪��̋Ɩ����o�������A���L���Ɩ��ɒʂ����[�l�����X�g�Ƃ��Ĉ琬���Ă����B�������A�ߔN�̍s���j�[�Y�̑��l���E���x���ɂ���A�[�l�����X�g�Ƃ��Ă̎����̐E�����L����ׂ��m�������E�ʂƂ��ɑ傫���g�債�A1�l���~�ςł�����E�ʂ�����B�����Ȃ�ƁA���ɖ��Ԋ�Ƃ����������悤�ɁA�e�l�̒S����������߂ăX�y�V�����X�g�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�������A�X�y�V�����X�g�𑽂������邱�Ƃ́A�g�D��Ɩ���@�A���_�̍d���������炷�ƂƂ��ɁA���̕ω��ɑ���Ή��͂̒ቺ���������炷�B���������āA����������s���o�c�̃X�y�V�����X�g���K�v�ł���B����͂����܂ő�����ɐ��ʂ����]���^�[�l�����X�g�ł͂Ȃ��B�e����ɐ��ʂ����X�y�V�����X�g���u�c���i�c�����j�̃X�y�V�����X�g�v�Ƃ���A�e����̃o�����X���Ƃ�Ȃ���S�̍œK���l���čs������s���o�c�̃X�y�V�����X�g�A�����Ȃ�u�����i�������j�̃X�y�V�����X�g�v�ł���B�Ȃ��A���̂悤�Ȑl�ނ̋������Ƃ��ẮA�A�����J�ɂ����ē���̓��������Ă���V�e�B�E�}�l�[�W���[���̑������s���Ǘ��n�̑�w�@���C�����Ă���̂Ɠ��l�ɁA���{�ɂ����Ă��ߔN�ݗ����i��ł��鐭��n�E�����o�c�n�̐��E��w�@���傫�Ȗ������ʂ������Ƃ����҂����B

����܂ł��e���lj��f�̑g�D��n�݂��Ď����̑S�̂����鎖��͑�������ꂽ���A�����ŏ]������E���͑I�ꂽ�G���[�g�E���ł͂����Ă��A�����Čo�c�̃X�y�V�����X�g�ł͂Ȃ������B�}2�̂悤�Ȑl���p�^�[���ɂ��e���ǐE���̐�含�����߂A�S�̍œK��}�鎎�݂͂���܂łȂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

���}2�@�u�������̃X�y�V�����X�g�v�Ɓu�c�����̃X�y�V�����X�g�v��

![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���̃X�y�V�����X�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���̃X�y�V�����X�g

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�@�@�@�@�@�@�@ ���@�c�̃X�y�V�����X�g

���@�@�@ ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�@�@�@�y

���@�@�@ �H�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�i�o���F���ҍ쐬�j

3.4�@�����̂ɂ��]�Ўx���@

�@�������킸�A���������̃X�L����m�E�n�E���������l�ނ͎Љ�I���Y�ł���ƌ�����B�����̂œ����E���ɂ�����Ȃ�̃X�L����m�E�n�E�����҂�����A���̋Z�\�E�m���̒~�ρA�܂�l�ވ琬�ɂ͑��z�̐ŋ�����������Ă���B������l�����ɁA�]��l���ƂȂ����҂��A�����z�u�]���ɂ��܂������Ⴄ����Ń[������X�^�[�g������̂́A����܂ł̓����������邱�Ƃł���A�Љ�I�Ɍ��đ傫�ȃR�X�g�̑����ł���B���������āA�]��l�����ł����ʓI�Ɋ������̂́A����܂Ŋ����S���Ă����Ɩ��������邱�ƂɂȂ閯�Ԋ�Ƃɓ]�Ђ����邱�Ƃł���B

�Ƃ���ŁA���Ԃ��V���Ɋ��̋Ɩ���S���ꍇ�A�ʏ�͍ŏ��̐������Ԃ͈ڍs���ԂƂ��Č��X�]�����Ă����E���Ɩ��Ԃ̎Ј��Ƃ��Z�p�ړ]�̂��ߓ����ɓ������Ƃ������B�����Ȃ�ƁA�l�I�R�X�g�͈ꎞ�I�ł͂��邪����܂ł�2�{�߂��ɂȂ�B���������邽�߂ɂ��A���X�����Ă����E���͂��̂܂ܖ��Ԃɓ]�Ђ��Ă��炤�̂��x�X�g�ł���B�������A�����Ńl�b�N�ƂȂ�̂��A���Y�E���̋��^�����ł��낤�B����������Ɩ��ԈڐЌ�Ƃő傫�ȍ��������āA��������邽�ߋ��^������������̂ł���ΒN���]�Ђ��Ȃ����A�t�ɏ]�O�̋��^�������ێ�����̂ł���Έ������Ƃ͒ʏ킠�蓾�Ȃ��B

�������������P�̎�i�Ƃ��āA���̍��z�������̂���U���邱�Ƃ��l������B���Ԋ�Ƃ��l�������Ŏq��Ђ�֘A��Ђɗ]��l���������Ă��炤�ꍇ�A�]���̋��^�Ƃ̍��z���N�܂ŕ�U����`�ň������Ƃɋ��K���x�������Ƃ�����B����Ɠ��l�ɁA�����̂��E��������Ă�����ƂɌ���������Ƃ̋��^���z��⏕���̂悤�Ȍ`�Ō�t����̂ł���B����ɂ��A���Ƃ��ꎞ�I�ɃR�X�g���㏸���Ă��A�����X�p���Ō��Đl���팸�̌��ʂ�������傫���̂ł���A�����g�[�^���̎Љ�I�R�X�g�̖ʂ��猩�Ă������I�ł���Ǝv����B

�@�Ȃ��A����̖��Ԋ�Ƃɕ⏕������t���邱�Ƃɂ��āA�ŋ��̎g�r�̊ϓ_���琥�����\��������B����ɂ��āA�⏕�̑ΏۂƂȂ��Ƃ͂���܂Ŋ����S���Ă����Ɩ��������邱�ƂɂȂ閯�Ԋ�Ƃł���A���̑I��ɂ͒ʏ�͓��D�Ȃǂ̋������������Ƃ���A�\�ߓ��D�����ɂ��̎|�����Ă����ΒP�Ȃ�_�������1�ɉ߂����A���D�����҂����̗��v��̂ł��邩��A���ӓI�ȕ⏕�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��B�܂��A�����Ƃ��A���ꂽ����������N���}����܂Ōٗp���Ȃ���Ȃ�Ȃ����X�N��⏕�ƈ��������ɕ����̂ł��邩��A���i�̗��v�Ƃ������Ȃ��B

���邢�́A���Ԃɓ]�Ђ����������̎�����ŋ����g���Ă��܂ł��ۏႷ�邱�Ƃɂ��Ă��ᔻ���\�z�����B����ɂ��ẮA����I�Ȗ��������đΉ���������A�O�q�̂Ƃ���A�L������̉��ŕ⏕�����z�Ɛl����팸���ʂƂ̔�r�l�ʂ��s���A�l����팸���ʂ̕����傫�����Ƃ������A�⏕���Ȃ���Η]��l�������܂ł����������邱�ƂɂȂ�����I�E�Љ�I�f�����b�g���������Ƃʼn����ł�����̂ƍl����B

�S�@�n�������T�[�r�X�l�ގs��̌`����

�@4.1�@�J���s��Ƃ́H

�J���s��Ƃ́A�u���{��`���ŁA�J���҂Ǝg�p�҂ɂ��A���v�E�����̖@���ɏ]���ĘJ���͂�������i�Ƃ��Č`������钊�ۓI�Ȏs��v�Ɖ��߂����[22]�B���_��́A�O���J���s��_�i�ÓT�I�J���s��_�j�Ɠ����J���s��_������A�O�҂́A�E��ʂ̓����I�ȘJ���͂���Ɠ������R�ɏo���肷��}�[�P�b�g�Ƒ����A��҂́A��Ƃ̓����Ɉ�ʊO���J���s��Ƃ͎Ւf���ꂽ�Ǝ��̃}�[�P�b�g������ƍl������̂ł���[23]�B

�킪���̂悤�ɏI�g�ٗp����N������^�̒����V�X�e�����Ƃ�Ƃ���ł́A��Ƃ̓����ɘJ���s�ꂪ���݂��Ă���ƍl�����Ă���B���̍l���ɂ��A��Ƃ̒��ŕK�v�Ƃ����Z�\�͓��ꂩ���Y��ƌŗL�̂��̂ł��邽�߁A�����琬���ꂽ�Ј�������ƂֈڐЂ��Ă����̉��l�͒Ⴍ�A�]�E�̉\���͒Ⴂ�Ƃ����B�܂��A�����琬�ɂ��K�����ꂽ�m���E�o���������E���i�Ɍ��т��Ă���A�N������I�Ȓ������x�̂��Ƃł͈�̉�Ђɂ����ƒ����߂������L���ł���Ƃ̔��f�������悤�ɂȂ�[24]�B

����ɑ��A�Ⴆ�Εč��ɂ����ẮA�َ�ƘJ���҂̍s���ɂ���ĘJ���T�[�r�X�i�J���́j�̎��������܂�u�O���J���s��v�̃��J�j�Y���������Ă���B�ٗp�̗������������A�]�E�⒆�r���Ђ��p�ɂɍs����悤�ȎЉ�ł͂��̊O���J���s��^�̐l�ޒ��B���J�j�Y�����@�\���Ă���A�č��̘J���҂͏����ł������̏��i�Ƃ��Ẳ��l�����߂邱�Ƃɓw�߁A�܂��A��w�@�ł̋���V�X�e���ȂǎЉ�̎d�g�݂��A�E��̔\�͊J�����\�Ƃ���悤�ɏ_��ȍ\���ƂȂ��Ă���[25]�B

�Ƃ���ŁA�����n�������̂ɒu�������Ă݂�ƁA�O���l�ނ̗̍p�͂����ꕔ�ł��邱�Ƃ���A�ق�100%�������J���s��^�ł���ƌ����悤�B����܂Ō��Ă����Ƃ���A�����100%�ł͂Ȃ��ɂ���A���݂��͂��Ȃ�L�͂ɊO���J���s��^�ֈڍs���悤�Ƃ���̂��{�e�̃e�[�}�ł���B���������āA�Ȍ�A�{�e�ɂ����āu�J���s��v�i���邢�́u�l�ގs��v�j�Ƃ����ꍇ�ɂ́A���ɒ��߂̂Ȃ�����A�O���^���w���������̂Ƃ���B

4.2

�����T�[�r�X�̎��{��̂��َ�Ƃ���J���s�ꁁ�u�n�������T�[�r�X�l�ގs��v

�@����܂ŁA�n���������̏]������Ɩ��ɂ��ẮA�s���̉i�����A�L�͂ɂ킽��@�ߒm���A�Ɠ��ȕ���������d���̐i�ߕ��Ȃǂɂ��A���ԂƂ͈قȂ�m����o�����K�v�ƍl�����Ă������߁A�n�������̂̐l�ޔC�p�ɂ��ẮA�����J���s��^���K�p����Ă����B

�@�������A������@����w�i�ɋƖ��̌�������Nj����钆�ŁAIT�A�����Ǘ��A�ό��A���邢�͑����E�Ǘ�����ȂǁA���Ԃƕς��Ȃ��Ɩ������邱�Ƃ��F������Ė��Ԃւ̃A�E�g�\�[�V���O���i�݁A�܂��A�w��Ǘ��Ґ��x��s�ꉻ�e�X�g�̓����ɂ���āA����ɑ����̋Ɩ������Ԃł��Ή��\�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ����B�����Ȃ�ƁA�����J���s��^���ێ����闝�R�͌������炸�A���R�Ȃ��疯�Ԃ��܂߂��L���l�ގs�ꂩ��K�v�Ȑl�ނ��@���I�ɑI�ԕ������ʓI�ƂȂ�B

�����A�J���҂Ƃ��Ă̒n���������̗��ꂩ�猩���ꍇ�A�n�����������E�������Ė��Ԑl�ގs��ɏo���Ƃ��Ă��A�����̓����Œ~�ς��Ă����m���E�o�������Ԃł��̂܂ܖ��ɗ����Ƃ����Ȃ��A�l�ނƂ��Ă̖��͂ɖR�����Ƃ����ɂ������B�������A�s�ꉻ�e�X�g���̓����ɂ���Ď����̂Ɩ��Ԃ̋Ɩ��̊_�����Ⴍ�Ȃ�A�܂��A3.3�ŏq�ׂ��悤�ɒn���������̃X�y�V�����X�g�����i�߂A�n�������������ԂŕK�v�Ƃ�����ʂ������Ȃ낤�B

�����Ȃ�A���݂̓]�E�s��̒��ɁA�����T�[�r�X����ł̐l�ގs�ꂪ�`������邱�Ƃ��\���\�z�����B�܂��t�ɁA�����Ԃ̐l�ޗ����������������悤�Ƃ���Ȃ�A���̂悤�Ȑl�ގs�ꂪ�`�������悤�Ȏ{���ϋɓI�ɐ��i���Ă����K�v������B�����_���猩��A�y�������ޕ��̖ڕW�Ǝv���邩������Ȃ����A���Ԃɂ����Ă�10�N�O�ɂ͂܂��܂��]�E����ʓI�łȂ������B���ꂪ�A����10�N�Ԃ̓]�E�s��̋}�����͖ڂ����������ł���A���͖��Ԃł͓]�E�͂���������O�̂��ƂɂȂ��Ă���B����ɂ̓o�u�������̊�ƍĕ҂Ƃ��������������������̂����A�������̏ꍇ�A�s�ꉻ�e�X�g���̓���������ɓ�����ƍl�����A����A�������̓]�E���}���Ɉ�ʉ�����\�����߂Ă���ƌ����悤�B

4.3

�n�������T�[�r�X�l�ގs��̒�`��

�@�n�������T�[�r�X�l�ގs��̑ΏۋƖ��͈͂́A�]���A�����̂��S���Ă����Ɩ��S�ʂł���A�����������D���̌��ʁA���Ԃ��S�����ƂɂȂ����Ɩ����܂ށB���������āA�َ�́A�����̋y�і��Ԋ�ƁENPO�Ȃǂ̖��Ԓc�̂ł���B�܂��A���̏ꍇ�́u�����T�[�r�X�v�Ƃ́A�ʂɒ��ړI�ȏZ���T�[�r�X�Ɩ��Ɍ��炸�A�����̋Ɩ���ʂ̈Ӗ��Ƃ��Ă̍L�`�̍s���T�[�r�X���w�����ƂƂ���B

�@�܂��A�s��̍\���v�f�́A�����T�[�r�X�ɏ]�����悤�Ƃ���l�i�����ҁ������j�y�ь����T�[�r�X�]���҂����߂鎩���̋y�і��Ԋ�ƁENPO�Ȃǂ̖��Ԓc�́i���v�ҁ�������j�ł���B�����āA�ꍇ�ɂ���ẮA����҂���]�E������Ђ̑��݂��l������B

�Ƃ���ŁA�\�͗v���̃}�b�`���O�����܂��������ꍇ�A�����Ɣ�����̑Ë��_�͑ҋ��������A���ɋ��^�����ɂȂ낤���Ɨ\�z�����B�������A�ǂ̂��炢�̐������Ó��Ȃ̂ł��낤���B�����̓]�E�s�ꂪ�������Ȃ��ȏ�A�����]�E�̏ꍇ�̑���ς��K�p����邱�ƂɂȂ�̂ł��낤���A����A�����Ԃ̓]�E������������悤�ɂȂ�A�����Ԃł�����x���ʂ�������ς�L����K�v�������悤�B����ɂ��āA�����͖����]�E���̑���ςƌ��������^�𑍍��I�ɔ��f�����������K�p����邱�ƂɂȂ낤���A�s�ꂪ����������ɂ�A�s�ꌴ���ɏ]���ė��������ׂ��Ƃ���ɗ��������̂ł͂Ȃ����ƍl����B

4.4

�s��`���̂��߂̏�����

���R�̂��ƂȂ���A�����Ɣ����肪�����ēo�ꂵ�Ȃ���Ύs��͐������Ȃ��B���������āA����܂ł��q�ׂĂ����悤�ɁA�����������Ԃɓ]�o���₷������悤�Ȑ��x�E�������A���邢�́A���Ԃ���������ւ̓o�p�������邽�߂̎��g�݂����ł���B�܂��A�M���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̂��ϋɓI�ɒ��r�̗p���s���悤�ɂȂ�A�����1�̎M�ł��邵�A�����̋Ɩ������Ԃɗ������ꂾ���������̓]�o�@��������邽�߁A�s�ꉻ�e�X�g��w��Ǘ��Ґ��x�̐ϋɓI�ȓ�����i�߁A�����T�[�r�X��S�����Ԋ�ƁE�c�̂𑝂₷���Ƃ��K�v�ł���B

�@���̂悤�ɂ��ēo��l������������́A�l�ނ̎��v�Ƌ����̌ʃ}�b�`���O���~���ɐi�߂邽�߂̃R�[�f�B�l�[�^�[�����K�v�ł���B�������U����ƂȂ��āA�n���[���[�N���ł��̂悤�Ȉ����Ɩ����s�����Ƃ��\�ł��낤�B�܂��A�]�E������Ђ�l�ރR���T���^���g�̊��p���l�����邪�A���̂悤�ȏꍇ�A��ʂɓ]�E��̏��N�x�N����30%���x���萔���Ƃ��Čَ傪�x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���B���������ăR�X�g��}���悤�Ƃ���Ȃ�A�E�F�u�T�C�g�̊��p���l������B�����̓]�E���T�C�g�ł́A�����N���[�g�́u���N�i�rNEXT[26]�v��G���E�W���p�����́u�G���W���p��[27]�v�A�]�E�|�[�^���T�C�g�́u�W���u�_�C���N�g[28]�v��u�m��[29]�v�Ȃǂ��L���ł��邪�A���ɂ͐��\���~�ȏ�Ƃ�������f�ڗ����K�v�Ƃ����Ƃ��������B���̂ق��A���I�@�ւ�{�����^���[�x�[�X�ł̃T�C�g�ɂ��Č��Ă݂�ƁA�Ⴆ���A�W�@�ւȂǂ̍��ی������ɂ��ẮA���l���̃��X�g���O���ȍ��ۋ@�l���Z���^�[�̃z�[���y�[�W[30]�Ɍf�ڂ���Ă���A�����Ȃł͍��ƌ������l�ނƖ��ԋ��l�Ƃ��}�b�`���O���邽�߂́u���ƌ������l�ރo���N[31]�v���z�[���y�[�W��ɐݒu���Ă���B�܂��A2.2.3�ɂ����ăC���^�r���[���e���L�q�����R�{����������ɂ���������̂��߂̓]�E�x���T�C�g�u��l�p��.com[32]�v�ɂ́A�u���i�r[33]�v�Ƃ����������������l�������Čf�ڂ���u���O�����ɗp�ӂ���Ă���B���̂悤�Ȏ�@�͖����̓]�E�ł����Ɍ��ʓI�ɗ��p����A�����Ō����I�ȃ}�b�`���O���\�ł����āA�����T�[�r�X�l�ގs��̌`���ɍۂ��Ă����ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂ƍl������B

���}3�@�O���ȍ��ۋ@�l���Z���^�[

���ۋ@�E����W�z�[���y�[�W��

���}4�@�����������A�E���T�C�g�u���i�r�v��

4.5

�s��`���̃f�����b�g

�s�ꂪ�`������A�����Ԃ̐l�ޗ��������i�W�����ꍇ�̃f�����b�g�Ƃ��āA�����̗̂D�G�Ȑl�ނ����Ԃɗ���Ă��܂����Ƃ��l������B�����̂ɂƂ��Ă͒Ɏ�ł��邪�A�l�ގs����ł̓]�E�Ƃ������Ƃł���A�L���ڂŌ���Ό����T�[�r�X�Ɍg��邱�Ƃ͕ς�炸�A�Z���̎��_����l����Γ��i�̃}�C�i�X�ł͂Ȃ��B

�����������܂��ĒS���҂��p�ɂɓ���ւ��悤�Ȃ��Ƃ�����A�Ɩ��̌p�����m�ۂ�����ɂȂ�����A�閧���̗��o�댯�������܂����肷�邱�Ƃ��l������B�������A����̓}�j���A������p���ʂ�������Ɛ�������ƂƂ��ɁA�ٓ����Ɏ��`�������Đ�������߂�A�ᔽ���̔����K�������������Ȃǂ̑[�u���u���邱�ƂőΉ����\�ł���ƍl����B���Ԃ���̒��r�̗p�҂ɂ͐��������������̂悤�Ȍ��i�ȗϗ��ӎ����g�ɂ��Ȃ��̂ł͂Ƃ̊뜜���ꕔ�ɂ���悤�ł��邪�A��������������������Ƃ����đS�������i�ȗϗ��ӎ���L���Ă���Ƃ͌��炸�A�t�ɁA���r�̗p�Ŋ����Č�������ڎw���҂̒��ɂ͌����ւ̍����u�������Ă���҂������B���ɂ��̂悤�Ȋ뜜���ǂ����Ă��c��悤�ł���A�̗p��̌��C���ɂ��������Ƃ��Ă̗ϗ��ӎ��̎擾�E�����}�邱�ƂőΉ����\�ł���B�Ȃ��A�s���̌p�����ɂ��āANPM�̓����ɂ��N���[�Y�h�E�L�����A�E�V�X�e������I�[�v���E�L�����A�E�V�X�e���ւ̓]�����i�j���[�W�[�����h�ł́A�Z���ԂŋƐт��グ�悤�Ƃ���X�������܂�A�����I���_����̐������Ă����߂邱�Ƃ�����Ȃ����Ƃ̎w�E������[34]�B����́A�]�����}���ɐi�߂����߂̕��Q�ł���A�{�M�ɂ����Ă͓��ʂ̓N���[�Y�h�E�L�����A�E�V�X�e���ƃI�[�v���E�L�����A�E�V�X�e���̕�����}��A�I�[�v���E�L�����A�E�V�X�e����A���̃|�X�g�ɃX�e�b�v�A�b�v���邽�߂ɕs���ȋƐт̌���ɂ��Ă��A���ʂ͂��̕]����e�͓I�ɍs�����ƂőΉ����ׂ��ƍl����B

�܂��A�I�g�ٗp��������A���r�̗p�҂���������A�N���琬����̂��Ƃ�������������ł��낤�B���{�^�I�g�ٗp���͓����ł̐l�ވ琬�ɗD�ꂽ���x�ł���B���ꂪ�����A��ĂĂ��O���ɗ��o����ƂȂ�A�N�������l�ވ琬�ɐs�͂��Ȃ��Ƃ������ʂ��������˂Ȃ��B���ʂ́A�I�g�ٗp�������S�ɕ���قǐl�ޗ��������i�ނƂ͎v���Ȃ����A���ɂ����Ȃ����ꍇ�ɂ́A�l�ނ��Љ�S�̂̎��Y�Ƃ��đ����A������O�����o����ɂ��Ă��A�Љ�S�̂ւ̍v���͕ς��Ȃ��Ƃ̍l�����Љ�S�̂����L���Ĉ琬�ɓ����邱�Ƃ��̗v�ł���B

�Ƃ���ŁA�����������̃f�����b�g�Ƃ��čł��[���Ȃ̂��K�ٗp�҂̑����ł���B�����̓��̐��E���ł������҂��A�Ɩ��̖��ԉ��ɔ����ē]�Ђ����ꍇ�A���������̂܂ܐ��K�ٗp�҂Ƃ��Čٗp�����B�������A�Վ��E���Ƃ��Č_����X�V���Ă����҂ɂ��ẮA���ԓ]�Ђɔ����ăp�[�g�E��������A���^�������啝�ɉ������Ă��܂����Ⴊ�i�Ɓj�����a�@�@�\�Ȃǂŏo�Ă��Ă���[35]�B����������Ԋ�Ƃɂ��Ă݂�ΐl����͉\�Ȍ���}���������ƍl����̂����R�ł��邪�A���K�ٗp�҂ƔK�ٗp�҂Ƃ̎����i�����傫�Ȗ��ƂȂ��Ă�������̏���ӂ݂�ɁA�J�������A���̔z�����K�v�ł���ƍl����B

����Ƃ��W���邪�A���Ɩ��Ƃł͒Nj�������̂��傫���قȂ�A�ǂ�Ȑ��ʂ����߂���̂��A�Ɩ����s�ɍۂ��ĉ���D�悷�ׂ����A�Ȃǂ̍l�����傫���قȂ邽�߁A�K�v�Ƃ����E�������傫���قȂ�B�܂��A�@�Ɏ��ꂽ�������Ɩ��Ԃ̘J���҂ł͘J�������傫���قȂ邽�߁A�������܂����l�ގs��̌`���ɂ͂����������_�ɂ��Ă����ӂ��K�v�ł���B

4.6�@�n���s��̓��F

���̂ق��A�n���ɂ�����l�ގs��̓��F�ɂ��Ă����ӂ��K�v�ł���B�n���������̒��ɂ́A���j�ł���Ȃlj��炩�̎���Ŏ��Ƌ߂��ɏZ�݁A��������Ȃ�������������̂����Ȃ��炸���݂���B������l����ƁA�]�E�ɂ��ړ��͈͂́A�ʋΉ\�Ȕ͈͂ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ낤�B

�܂��A�O�ɏq�ׂ��Ƃ���A�n���l�ގs��ւ̍��ƌ������̐i�o���l������B���ɁA�n���x�����ǂ̐E���ɂ��ẮA���̋@�ւ̐����E������A���B���ւ̈ڍs�\���������Ă���ƁA�s��Q���̋@��͏\���ɂ���B���邢�́A�����Ȃ̎�������̐E�����u�s���o�c�̃X�y�V�����X�g�v�Ƃ��Ďs��ɎQ�����Ă��邱�Ƃ��\���\�z�����B�\���Ȓm���E�o����L����҂ł���A����͎���鎩���́A���Ԋ�ƁE�c�́A���邢�͍ŏI�I�ȃT�[�r�X�̋���҂ł���Z���ɂƂ��Ă��傢�Ɋ�Ԃׂ����Ƃł���A�t�ɁA�n���������͍��ƌ������ɕ����Ȃ��悤�i���s��ł̏��i���l�����Ȃ��悤�j��������̓w�́E���r�����߂���B

�T�@�����Ԃ̐l�ޗ������𑣐i���邽�߂̒�

���l���E���x������s���j�[�Y�ɓI�m���v���ɑΉ����邽�߁A�O���̗L�ׂȐl�ނ��@���I�ɍ̗p����K�v�������܂��Ă���B�܂��A�w��Ǘ��Ґ��x��s�ꉻ�e�X�g�̓����ɂ���Ċ��̋Ɩ������ԂɃV�t�g���n�߂Ă��邪�A�l����̍팸�Ɛl�I���Y�̗L�����p��}�邽�߂ɂ́A�Ɩ��ƂƂ��ɐl�ނ����ԂɃV�t�g���邱�Ƃ��K�v�ł���B

���̂��߂ɂ́A�������ꂼ��̘g�ɔ����Ȃ��K�ޓK���̐l���z�u�𐄐i���ׂ��ł���A�Z���I�ɂ͊����Ԃ̐l�ޗ������̂���w�̐��i���A���E�����I�ɂ͌����T�[�r�X����ɂ�����l�ރ}�[�P�b�g�̌`����}��K�v������B�ȉ��ɂ��̋�̓I�{���10�{�A�����v���Z�X���Ɏ����B

5.1

STEP 0�F�l�ޗ������ɑ���A�����M�[�̕��@

�]�E���g�߂Ȃ��̂ɂȂ���閯�ԂƈႢ�A�ꐶ�ꎩ���̓��ŏI���邱�Ƃ��قƂ�ǂ̒n���������ɂƂ��āA�ٗp�̈����h�邪�����˂Ȃ��l�ޗ������ɂ́A�����ւ�ȃA�����M�[��������̂Ǝv����B����́A�O�q�̈�錧�E���A���P�[�g�ɂ����āA������g���ۏႩ�痣�E���邱�Ƃւ̕s�������ԓ]�o�̑傫�ȑj�Q�v���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���A���ɁA���Ԑl�ނƂ̋����ɂ��ẮA�u��含��L���閯�Ԑl�ނƂ͌݊p�ɑ����Ȃ��v�Ƃ���ӌ��������A���ɕs�������Ă��邱�Ƃ��ǂݎ���B

���������āA�����Ԃ̐l�ޗ�������}��O�ɁA�܂��͎����̓����ł̐l�ޗ������A�܂莩���I�Ȉӎv�ɂ��ٓ��Ɋ���A����ɂ͋ߗ����̊Ԃ̐l�ވړ��̑��i��}��A�l�ޗ������ւ̃A�����M�[�@���邱�Ƃ��挈�ł���ƍl����B���̍ۂɂ́A������킸�A�ǂ��ɍs���Ă��L�p�Ȑl�ނƂ��ĔF�߂���悤�ɁA�E���������I�ɃL�����A�E�f�U�C����`����悤�ɂ��邱�Ƃ����߂���B

5.1.1

�����̓����ɂ�����l�ޗ�����

�@�����̓����ɂ�����{�l�̎����I�ӎv�ɂ��ٓ��𑣐i�����i�Ƃ��ẮA�������吧�������̎����̂Ŏ��{����Ă���B�������A����͌���ΏۂƂȂ�|�X�g�����s���ɂ���đI��i����j����Ă���A�{�l�̊��S�Ȃ鎩�R�ӎv�ɂ���Ĉٓ��𑣐i������̂Ƃ͌����ɂ͌�����B���ɂ́A���{�͂��ꂽ���̂́A�l�C�����͂܂������܂܂ꂸ�A�N���s��������Ȃ��悤�ȕ����̎d������ŁA���x���`�[�����Ă��܂����Ƃ��������ƕ����B

�@�E���̊��S�Ȏ��R�ӎv�ɂ��ٓ��𑣐i�����i�Ƃ��ẮA�����t���[�G�[�W�F���g�iFA�j���x�⒡���W���u�|�X�e�B���O���x������B�����̊T�v�Ǝ��{�ɍۂ��Ă̗��ӓ_���ɂ��Ĉȉ��ɏq�ׂ邱�ƂƂ���B

�y��1�@�����t���[�G�[�W�F���g���x�̓����z

���{��FA���x�ƌ����v���싅�̃C���[�W���������A�v���싅�̂��ꂪFA��錾�����҂ɑ��ċ��c���I�t�@�[��������Ƃ����V�X�e���ł���̂ɑ��A��ʊ�Ƃɂ�����FA���x�́A�Ј������]�����ɃA�v���[�`���|����_���傫���قȂ�B

����FA���x�́A��ʊ�Ƃ̂���Ɠ������A�E�����Г����ׂĂ̋Ɩ��̒�����]���������Ɩ�������I�����A���̒S�������Ɏ��g�荞�ސ��x�ł���B���ɑ����̎����̂Ŏ��{����Ă��钡�����吧���������ꂽ�����^�Ɩ��ɉ��傷��u�������l�^�v�ł���Ƃ���Ȃ�AFA���x�͒������ׂĂ̕����E�Ɩ���ΏۂƂ��ĐE�����I���\�ȁu�������E�^�v�ł���ƌ����悤�B

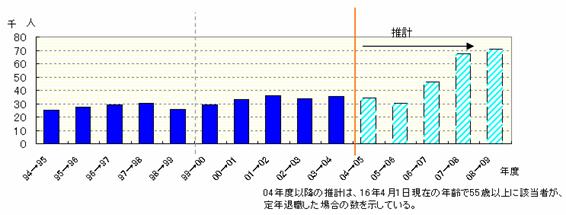

���Ԃł͊��ɑ����̊�Ƃ��Г�FA���x���̗p���Ă���A�Ⴆ�A��i�I�Ȑ��x�Œm���铌�łɂ����ẮA2002�i����14�j�N�x����}5�̂Ƃ�����{���Ă���B

���}5�@���łɂ�����Г�FA���x�̎��{�t���[��

�@

�o���F�� ��p�u���ł̃O���[�v�����吧�x�E�Г�FA���x�v���Q�l�ɒ��ҍ쐬

FA���x�̑傫�ȓ�����1�́A�l�����ǂ���̓I�Ɋ֗^�����A�����܂Ŋe�����Ɖ���҂̒��ڂ̂��Ƃ�Řb���i�߂��邱�Ƃł���B���Ђɂ����ẮA�I�l���ʂ��o�Ė{�l�̍ŏI�ӎv�m�F���Ȃ��ꂽ�i�K�ŏ��߂đΏێЈ��̌����������ɘA�����͂��B�����������͐����ٓ������ۂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�l�I���\�[�X�̌����y�щߋ��̈琬�����ɑ���⏞�Ƃ��āA�Ώێ҂̔N����5�����g���[�h�}�l�[�Ƃ��Ĉٓ��敔�������邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��A����ɂ́A�u���ꂾ���̂������x�����Ăł��ق����l�ނ��ۂ��v�������ɏ\���ᖡ�������|������Ƃ���Ă���[36]�B

���ł̗�ɂ���u�Ј��v���u�E���v�ɒu��������A�����̘̂b�Ƃ��Ă��܂�������a�����Ȃ��B�܂�A���{���G���̖��͂���Ƃ��Ă��A������قڂ��̂܂ܓ������邱�Ƃ��\�ł���ƍl������B�g���[�h�}�l�[�ɂ��Ă��A�����e���������Ԋ�Ƃ̃J���p�j�[���̂悤�ɂ��ꂼ��̌o�c�ӔC�m�ɂ��A�R�X�g�ӎ��̏����ƌ����I�ȉ^�c��}�邽�߂ɂ��A�l�ނɑ���⏞�Ƃ��ė\�Z�g���ꕔ���n����̂͗L���ł���ƍl����B

�y��2�@�����W���u�|�X�e�B���O���x�̓����z

�@�|�X�e�B���O���x�ƕ����āA�܂������Ԃ̂͂�͂�v���싅�I�肪�僊�[�O�ɈڐЂ���ۂɎ��{�����|�X�e�B���O���x�ł��邪�A�����Ō����u�����W���u�|�X�e�B���O���x�v�́A�u�������吧�x�v�̔��W�^�Ƃ������ׂ����̂ł���A����̃|�W�V�����ɂ��ē��Y���������W���Ȃ���A����ɑ��ĉ䂱���͂Ǝv���E�������傷��V�X�e���ł���B

�@���Ԃł��������̊�Ƃ��W���u�|�X�e�B���O���x�����Ă���A���̒��ł��A�����J���E�G�N�X�v���X�ɂ����ẮA1954�i���a29�j�N�̓��{�i�o�ȗ��A�l���ٓ��͂ق�100���������x�ɂ��}6�̃t���[�̂Ƃ���s���Ă���B

���}6�@�A�����J���E�G�N�X�v���X�ɂ�����Г��W���u�|�X�e�B���O���x�̎��{�t���[��

�o���F�ؖ��� ���u�A�����J���E�G�N�X�v���X�̃W���u�|�X�e�B���O���x�v���Q�l�ɒ��ҍ쐬

�@���̃V�X�e���́A�č��ɖ{�Ђ�����Ƃł��邽�ߊ��S�ȕč��^���f���ƂȂ��Ă���A���̂܂ܓ��{�̎����̂ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ͍���ł���B���̃��f�����������邽�߂ɂ́A���̑O��Ƃ��Ă��ׂẴ|�W�V�����ɃW���u�E�f�B�X�N���v�V�����i�E���L�q���j�����������ƂƂ��ɁA�E�������Ƌ��^���x�������肳��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A����Ȃ����Ă͋Ɩ����e�Ƒҋ��̖���������ƂȂ�[37]�B�������A���̊��S�Ȏ��{�́A�E�\�����x����E�������x�A�܂�I�풼��ɖ@���܂Ő��肳��Ȃ���������ւ̓�����������ꂽ�E�K���ւ̈ڍs���Ӗ����邱�ƂɂȂ�B�E�K���ɂ��ẮA�@�E���L�q���y�ѐE�����̐����E�����Ƃɔ���Ȏ�Ԃ�������A�A�l���z�u��g�D�Ґ��̍d�����������A�B�E���L�q���ɋL�ڂ��ꂽ�d���ɖ��m�ȐӔC������ŁA����ȊO�͐E�ӊO�Ƃ���ȂǑ��≻���i�ށA�Ȃǂ̌��O������Ƃ���ł���A���̂܂܂̌`�œ������邱�Ƃɂ͖����٘_�������B

���������āA���̃��f������{�̒n�������̂ɓ�������ꍇ�ɂ́A�����E�����e�Ƒҋ��͒e�͓I�ȋL�q�ɂ�������A���̌��ʁA������x�̋L�q���\�ƂȂ���|�W�V�����ȏ�ւ̓K�p�ƂȂ낤�B���̂��ߞB�������c��̂͂�ނȂ����A�ȉ��̂Ƃ���A����ł����̐��x������ɒl����傫�ȃ����b�g[38]������B

�E ��{�I�Ɏ����̑I���ł��̃|�W�V�����ɂ��邱�ƂɂȂ邽�߁A�������Ă��̎d�������Ă���Ƃ������Ƃ��������A���`�x�[�V�����̌��オ���҂����

�E �W���u�|�X�e�B���O�̑I���v���Z�X����A�����̓��ł̎��g�̕]�����q�ϓI�ɒm�邱�Ƃ��ł���

�E �Ǘ��E�͎����̕����ɉ���҂�����悤�ɖ��͓I�ȐE�����邱�Ƃ����߂��A���̌��ʁA�E�������x���������̂ɂȂ�

�E �O���ɐl�ނ����߂�O�ɓ���������s�����ƂŁA���ʓI�ɊO������l�ނ��̗p���邱�ƂɂȂ��Ă��A�}�������E���̔[���x�������Ȃ�i���۔������Ⴍ�Ȃ�j

�@

�������A���̎��{�ɍۂ��ẮA�ȉ��̊e���������炷��K�v������B����Ȃ����ẮA���̎������͒S�ۂ���Ȃ�[39]�B

�E �L�����A�`���͊e���̐ӔC�ł���A���Y���x�𗘗p���đ������ֈٓ�����҂�����������o���镵�͋C�E���y�̏����ɓw�߂邱��

�E �e�����̃��[�_�[�ɓ��Y�����̌o�c�҂Ƃ��Ă̎��o�𑣂����߁A�l���Ɩ��i�l�ފm�ۋƖ��j�͐l�����ǂɔC����̂ł͂Ȃ��A�����̃��[�_�[�̋Ɩ��Ƃ��邱��

�E �L�����A�`���͊e���̐ӔC�ł��邱�Ƃ���A���I�҂��狁�߂�����ΈȌ�̃L�����A�`���̎Q�l�ɐR�����ʂ��J�����邱��

�y��3�@�L��I�Ȑl���Ǘ����x�̓����z

���݁A�����̊Ԃ̐l�ވړ��Ƃ��ẮA���C�Ƃ��Ă̌𗬐l���⌧�E�����s�����̏���[40]��ے��Ƃ��ďo���Ȃǂ����邪�A�����͂�������{�Ђ����̎����̂Ɏc�����܂܂̈ړ��ł���A�܂��A�{�l�̈ӎv�Ƃ������͋Ɩ����߂ɂ��z�u�]���̈�ł����āA�{�e���ڎw���Ƃ���̐l�ވړ��ł͂Ȃ��B

�l���Ǘ��̌������ɂ́A�X�P�[�������b�g���������_����A�s����������L��A���A���B���̐i�W�����҂����Ƃ���ł���B�������A�����ʑ����Ɖ��肵���ꍇ�A���������̂������Ől���Ǘ����s���ꕔ�����g����ݗ����邱�Ƃ��l������B�����A�g���Ŏ������s���ɂ��Ă��A�C�p�s�ׂ͊e�����̂��ƂƂȂ�̂ŁA�����̊Ԃ��ׂ����ٓ��́A�`���I�ɂ͌��݂̌𗬐l���̂悤�Ȕh���`�����A���邢�̓t�����X�̂悤�Ɉ���i��œ]�Ђ܂ŔF�߂邩�A�Ƃ������ƂɂȂ낤�B������ɂ���A�����őO���̂悤��FA���x��W���u�|�X�e�B���O���x�����{����A����܂ł��傫�Ȑl�ގs�ꂪ�`������邱�ƂɂȂ�B���ۂɁA������U�^�[���ȂǁA�����̊Ԃ̓]�Ђ���]����҂����Ȃ��炸���݂��Ă���A�܂��A�����̔\�͂��������Ɩ��͍��̎����̂ɂ͑��݂��Ȃ����A���̎����̂ɂ͑��݂���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l�����邽�߁A�B�ꂽ�j�[�Y�͈��ȏ㑶�݂�����̂ƍl����B

�����܂Ŏ�������A���Y���Ō����T�[�r�X��S���Ă��閯�Ԋ�ƁE�c�̂��܂߂��u�����T�[�r�X�l�ގs��v�̌`���܂ł��ƈ���ł���B

5.2

STEP 1�F�����ɒ���\�Ȋ����Ԃ̐l�ޗ������{��

�y��4�@�����̂ɂ����钆�r�̗p�̊g��z

�����Ԃ̐l�ޗ�������}�邽�߁A�܂��������ւ̗�������݂����傫������K�v������B���r�̗p�ɂ��ẮA���ɂ����W����@�ߏ�̋K��͂Ȃ����߁A�e�����̂̎��g�ݎ���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����s�ł͊��ɒ��r�̗p�g��̕��j��ł��o���Ă���A2007�i����19�j�N�x�̗p��������A���Ԋ�Ɠ��ł̃L�����A����т��������Ă��炤���߁A����j�[�Y�ɍ��킹������Ő�含�̍����l�ނ�K�Ɋm�ہE���p���邽�߂́u���l�ލ̗p�����v�����{���邱�Ƃɂ��Ă���[41]�B

�܂��A���r�̗p�҂̑��₩�Ȓ蒅��}�邽�߁A�����Ɠ��̌��t�����⊵�s�����߂邱�Ƃőa�O�����A���͎�`�̓O��ɂ��i�݂��A���ꂼ��r�����邱�ƂŁA���Љ�I�ȕ��͋C����|���邱�Ƃ��d�v�ł���B

�y��5�@�����̐l���琬���j�̌������z

�@��4�Ƃ͋t�ɁA�������̗����n�o���邽�߁A�n�������������Ԃɓ]�o�ł���悤�ȏ����������s���K�v������B�����������ԂɎ�����ɂ������R��1�ɐ�含�̕s�������邽�߁A����������ł���悤�Ȑl���琬���j�A�l���ٓ��p�^�[���̌��������s���ƂȂ�B�܂�A�L���̃[�l�����X�g�^�l������X�y�V�����X�g�^�l���ւ̈ڍs�ł���B�������A�X�y�V�����X�g�Ώd�^�ł͎��삪�����Ȃ�A�S�̍œK��}�邱�Ƃ�����Ƃ�����_������̂ŁA���ҋ����^�̕����^�l���p�^�[���i�{�ep.9 �}2�Q�Ɓj�����z�ł���B

5.3

STEP 2�F���x�����������Ԃ̐l�ޗ������{��

�y��6�@�����̂̑ސE�����x�A�N�����x���̌������z

�@�Ζ����ԁi���ϑg���������ԁj��������Β����قǎx���z�������Ȃ闼���x�́A�������̈ٓ���W����v����1�ł��邽�߁A���������������Ƃ��������ׂ��ł���B���̏ꍇ�A�����̂̏������őΉ��\�ȑސE���ɂ��ẮA�N���������Ȃ�قlj����x�I�ɋ��z���L�т�v�Z���@���������ƂƂ��ɁA�ꎞ�I�ɖ��Ԃɏo�čēx�����̂ɍ̗p���ꂽ�ꍇ�ɑސE�蓖�Z�o���Ԃ�ʎZ������ᐧ�x�𐧒肷�邱�Ƃ��l������B�܂��A�N���ɂ��ẮA���ϔN���ƌ����N���Ƃ��ꌳ����������Ŏ���2007�i����19�j�N�ʏ퍑��ւ̖@�ď�����\�肳��Ă��邽�߁A���̐��ڂ�����邱�ƂƂ���B

�y��7�@�����̂ɂ��]�Ўx���z

�L�ׂȐl�ނ͎Љ�S�̂̎��Y�i�l���j�ł���A�����̓��������点�Ă��邭�炢�Ȃ疯�ԂŗL���Ɋ��p���ׂ��ł���B���̂��߂ɂ́A�E�������疯�Ԃɓ]�o�ł���悤�Ȋ��Â��肪�K�v�ł���A����͎����̂��]��l�������܂ł������ɕ����郊�X�N�����炷���Ƃɍv������Ƃ����t���I���ʂ����ށB���̂悤�ȓ_���l�����A�]���A�����S���Ă����Ɩ��𗎎D�����Ǝ҂������̐E���������ꍇ�A�]���̋��^������ۏ��邽�߁A���̍��z�������̂���t�����̌`�ŕ�U���邱�Ƃ��K�v�ł���B

5.4

STEP 3�F���z�̑�]�����K�v�Ȋ����Ԃ̐l�ޗ������{��

�y��8�@�����̂ւ̏A�E����A����|�X�g�ւ̏A�E�ցz

�����Ԃ̐l�ޗ������ɂ́A�����̐E���̃L�����A�p�X�̌��������K�v�ł���B�V���̗p�������琬�E���i�̃p�^�[���ł͑Ή������ꂸ�A�O������L�ׂȐl�ނ�o�p����ꍇ�ɂ́A����Ȃ�̃|�W�V�����ŋ����邱�Ƃ���ʓI�ł��邪�A���ꂪ��������ΐV���̗p�������琬�E���i�^�Ƃ̐�������}��̂�����ƂȂ�B���̂��߁A�����Ƃ��Ă��ׂẴ|�W�V�����̔C�p�́A�܂��͎����̓�����ΏۂɁA����Ŗ��܂�Ȃ���ΊO���l�ނ�ΏۂɌ���ōs�����ƂƂ��A���̎��{�ɍۂ��Ă͒�2�̒����W���u�|�X�e�B���O���x�����p����B

���}7�@�̗p�E���i�p�^�[���T�O�}��

�i�]���^�F�����I�l�j�@�@�@�@�@�@�@�i�����^�F��������ƊO������̕��p�j

�i�o���F���ҍ쐬�j

�y��9�@�����T�[�r�X�l�ގs��̌`�����i�z

�@�����̓��̑S�|�X�g������ŔC�p���邱�ƂɂȂ�A����Ȃ�̓]�E�s�ꂪ�`������邱�Ƃ��\�z�����B�܂��A�����T�[�r�X��S�����Ԋ�ƁE�c�̂ւ̏A�E���A�����]�E�s��Řd�����Ƃ��ł��邽�߁A�����T�[�r�X����ɂ�����l�ގs��̌`�������҂����B

�@���̂��߂ɂ́A��5�Ɏ������悤�ɁA����肽��������̎��������}�邱�Ƃ��s���ł���ƂƂ��ɁA������̐����|�s�ꉻ�e�X�g��w��Ǘ��Ґ��x�̐ϋɓI�ȓ����ɂ��Q�����ԋƎҁE�c�̂̑����|�ɂ���Č����T�[�r�X�̒S����̈琬��}�邱�Ƃ��s���ł���B�����āA�V���Ȍ����T�[�r�X�̒S����́A�������������Ԋ�ƁE�c�̂����ł͂Ȃ��B���Ăł́A����n�V���N�^���N�ȂǑ�����NPO���ݗ�����A�����Ȋ�����W�J���Ă���B���{�ł��ꕔ��NPO��n���c�̂��w��Ǘ��҂Ɏw�肳��Ă���Ⴊ���邪�A�܂��܂������ł���B���{�Ƃ͊�t���ɑ���l�����̑�������邪�A����́A��c���c�̂̈琬�������T�[�r�X�̒S���聁�l�ގs��ɂ����锃����̐����̊ϓ_����d�v�ł���ƍl����B

���}8�@�����T�[�r�X�l�ގs��T�O�}��

�i�o���F���ҍ쐬�j

�y��10�@���Ԏ��Ǝ҂̊��p���z

�@�s����`�����������ł́A���ꂪ���p����邩�ǂ����͕s�����ł���B���ԓ]�E�s��ɂ����Ă��A����Ǝ҂���}�̓��̔��W�ƑΉ�����悤�Ɏs�ꂪ�g�債�����Ƃ͎����ł���B���������āA���s��ɂ��Ă��A������������T�C�g�̐�����]�E�x���Ǝ҂̎Q�����K�v�ł���B�܂��́A�n���[���[�N�ɂ����ĐϋɓI�ȍL���}��ƂƂ��ɁA�]�E���|�[�^���T�C�g��ݒu���Ċe���ʂɐϋɓI�Ȍf�ڂ�������B�����āA�]�E�x���Ǝ҂ւ̓���������i�߂�ƂƂ��ɁA�����̎��炪���p�҂ƂȂ�A�����Ԃ̐l�ވړ��i�]�E�j�̎�舵���ɗ͂����Ă��炤���Ƃ��d�v�ł���B

�U�@������

2006�i����18�j�N12��7���ɊJ�Â��ꂽ�o�ύ��������c[42]�ɂ����āA���ԗL���ҋc��[43]����ȉ��̒��[44]���Ȃ����ȂǁA���ƌ������ɂ��Ă͊����𗬂̋c�_�����������Ă��Ă���B

�E

�����Ԃ̐l�ވړ��{�I�Ɋg�傷��Ƃ����������͏d�v

�E

�Ⴂ���_���犯�Ɩ��̊_����Ⴍ����L�����A�V�X�e�����\�z���A��w�E���ԓ��ł�����ł���悤�ɂ��ׂ�

�E

���݂́u���Ɩ��Ԋ�Ƃ̊Ԃ̐l���𗬂Ɋւ���@���v�́A�ꎞ�I�Ȍ𗬂�z�肵���@���ł��邽�߁A����{�������A�����Ԃ̐l�ޗ������̏�Q�ƂȂ��Ă��鏔���x�i���^�E�N���E�ސE���Ȃǁj�������̃C�R�[���t�b�e�B���O�����̊ϓ_���猩�����ׂ�

�E

��̓I�ɂ́A�������̒�����ސE���̋Α��N���ɔ�Ⴕ���㏸�y�[�X��}�����A���Ԃւ̓]�o���������s���ɂȂ�Ȃ��𐮂���A���Ԃ̗D�G�Ȑl�ނ̎���̏�Q�ƂȂ�Ȃ����^���x�Ȃ�

�@

�܂��A������āA����c�̐ȏ�A���{������b����u�V��������̌��������x���v�̂�����Ƃ��āA���Ɩ��̐l�ވړ��{�I�Ɋg�傷��K�v������v�|�̔���������[45]�A�܂��A���c���������x���v������b���u�x���̐��̐������ɂ��A�����Ԃ̐l�ވړ��̔��{�I�g�[��}��v�Ƃ̕�������������[46]�B�����āA��������b������u�����𗬂̔��{�I�g���}�邽�߁A���N�x���獑�E�o�ϊE�E�L���ғ�����Ȃ銯���𗬐��i�̐�������v�ق��A�u�n���������ɂ��Ă��A���ƌ������ɂ�������������x���v�̌��������܂��A���v�𐄐i����v�Ƃ̕������������ꂽ[47]�B���������āA�n���ɂ����Ă������Ԃ̐l�ޗ��������i�W���A�����T�[�r�X�l�ގs�ꂪ�`�������C�^���߂��������܂邱�Ƃ����҂����B

�Ƃ���ŁA�Ɩ��ԂɈς˂邱�Ƃɂ���Đ�����]��l���ɂ��ẮA������2007�N���Œc��̐���i1947�N�`1951�N���j����ʑސE���邱�Ƃ��Ă̔z�u�]���ŋz���\�Ƃ��錩��������B�n����������ʐE��60�ΑސE�Ґ������Ă݂�ƁA�m���ɂ������炭�N3���l�y�[�X�Ő��ڂ��Ă����̂��A�N7���l�y�[�X�ɂ܂ő������錩���݂ł���B�������A�s�ꉻ�e�X�g���̓����ɂ��A����A���̋Ɩ������Ɉς˂���X�s�[�h�͂܂��܂��������A�t�ɑސE�Ґ��͒c��̐���̑ސE����i������Ό��̃y�[�X�ɗ����������ƂɂȂ낤�B���������āA���N�x����e�����̂Ŗ{�i���������s�ꉻ�e�X�g�̌��ʂɂ���Ă͗��N�x����A���邢�́A�x���Ƃ��c��̐���̑ސE����i������2011�N�x���߂���A�����̗]��l���������̓��ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ�B���݁A�����̎����̂ɂ͂��̂悤�ȗ]��l��������Ă��������I�]�T�͂Ȃ��B�u�����疯�ցv�̗��ꂪ�}���ɐi�W���A�����̉��v�ł͑Ή�������Ȃ��قǂ̑傫�ȃp���_�C���]����������������B�����S���ׂ��Ɩ��͉��ŁA����𐋍s���邽�߂ɂ͂ǂ̂悤�ȑg�D���K�v�Ȃ̂��𖾂炩�ɂ�����ŁA���}�ɔ��{�I�ȑ����Ԃ̐l�ޗ�������}��K�v������ƍl����B

���}9�@�n����������ʐE60�ΑސE�҂̐��ځ�

�o���F���t�{�u���T�̎w�WNo.654 �c�オ��ʑސE���}����n���������v2005�N9��5���t�@

�y�Q�l�����z

�����ȁi2006�j�A�u����17�N�n�������c�̒���Ǘ������v

�� �ɍK�i2006�j�A�w��҂͂Ȃ�3�N�Ŏ��߂�̂��H�N�����D�����{�̖����x�A������

�Љ� �����i1998�j�A�w�E�ƂƂ��Ă̌������x�A����c��w�o�ŕ�

��X �\�i2006�j�A�w���̃V�X�e���x�A������w�o�ʼn�

���� �뎊�i2006�j�A�w�ԈႢ���炯�̌��������x���v�x�A���{�o�ϐV����

��� ���Y�i2001�j�A�w�l���o�ϊw�x�A���Y���o��

���� ���G�i1999�j�A�w�ٗp���v�̎����x�A�������_�V��

���� �z�q�i1989�j�A�w��Ɠ��J���s��x�A�L��t

���{�o�c�A�o�ŕҁi2004�j�A�w�Г�����EFA���x����W�x�A���{�o�c�A�o��

���t�{�A�u���T�̎w�WNo.654 �c�オ��ʑސE���}����n���������v2005�N9��5���t

�ǔ��V���A�u�������������N���@���{�E�^�}���j�v�A2006�i����18�j�N11��27���t

�T�����m�o�ρi2006�N12��9�����j�A���m�o�ϐV���

�y�Q�lURL�z

�I�c�w�A�u�X�y�V�����X�g�琬�Ɛ^�̃[�l�����X�g�v�A��a�����z�[���y�[�W�Ahttp://www.dir.co.jp/publicity/column/060425.html�A2006/12/1

�N���̒��|�����N���E�����N�����̃c�{�����������|�Ahttp://www.miyabi.jougennotuki.com/�A2006/12/8

�n�����������ϑg���A����Ahttp://www.chikyoren.go.jp/frame_layout/frame02.html�A2006/12/8

�O���ȍ��ۋ@�l���Z���^�[�Ahttp://www.mofa-irc.go.jp/�A2006/12/8

������ ���ƌ������l�ރo���N�Ahttp://www.soumu.go.jp/jinji/jinzaibank/index.html�A2006/12/8

��l�p��.com�Ahttp://www.yakuninhaigyo.com/�A2006/12/8

���i�r�Ahttp://www.yakuninhaigyo.com/blog2/index.html�A2006/12/8

���t�{�o�ύ��������c�Ahttp://www.keizai-shimon.go.jp/�A2006/12/8