平成15年12月29日

45033010-4 奥野 通

市町村合併後の市役所支所の役割~情報通信技術の活用を考える~

1 市町村合併後の新たな課題

1.1 新たな行政体制の構築に向けて

1.2 都市内分権の推進

2 課題解決の方向性

2.1 「都市内分権」と「非効率」との分岐点

2.1.1 事例調査(熊本市における支所機能・決裁権限の変遷)

2.2 住民と行政との協働

3 政策提言

3.1 地域自治会活動におけるITの活用

3.2 パブリックコメントによる行政参画機会の拡大

4 支所機能強化に向けた今後の課題

5 まとめ

資料

1 市町村合併後の新たな課題

1.1 新たな行政体制の構築に向けて

三次市における市町村合併後の新たな行政体制として,現在の三次市役所を本庁に,そして双三郡・甲奴町の各町村役場を支所とすることが合併協議会において確認されている。

一般に,市町村合併後の住民最大の懸念は「中心部ばかりが整備され,周辺部が寂れるのではないか」,「支所の合理化が進み,不便にならないか」というものであり,合併後の支所がどれだけの機能・役割を果たすかということが地域住民にとって最大の関心事といえる。

市町村合併後,7つの各町村役場にはそれぞれ総合調整G(総務,税財政,民生),地域整備G(土木,農林業,上下水道),地域振興G(自治振興,広報公聴)の三グループを設置することで調整されている。

新しい行政機構においては,総務企画等の管理部門を本庁に集中させる等,行政体制の合理化を図りつつ,一方で,住民サービス水準の確保はもちろん,複雑多様化する住民ニーズへの対応と利便性向上は今後益々追求していく必要がある。

1.2 都市内分権の推進

現在,国から地方自治体への権限・税財源移譲等による地方分権改革が進められている。

地方の自己決定,自己責任による自立した地域社会の実現に向けたこの改革の必要性は,一つの地方自治体の組織においても同様にいえる。

市町村合併による市域の広域化に対応するため,権限を本庁に集中させ,行政主体・本庁の視点からのまちづくりが推進されることは,従来,日本の中央集権システムで行なってきた「ミニマムアクセス」のインフラ整備を行なう場合には有効であるが,時代は変わり,今後は旧町村単位等の特徴に応じた地域社会の発展を歪めることなく推進する必要があること,そしてヒエラルキー弊害の解消を図る観点から,地域事情に精通した支所が住民自治の振興を担い,また,支所の権限によって業務を迅速に遂行するため,支所への権限付与(都市内分権)を行なう必要がある。

1.3 情報通信技術の活用

市町村合併による「行政合理化」と,これからの課題である「住民サービス向上・都市内分権」という二つの相反する課題を充足させるための手法として,一般に,合理化とサービス向上を同時に実現すると言われるIT(情報通信技術)に焦点をあて,ITを活用した自治体経営の手法を検討する。

2 課題解決の方向性

2.1 支所業務の特定

都市内分権を行ない,支所の自立性を高めることの必要性については前項のとおりであるが,その一方で,合併後は「職員数の適正化(=削減)」という課題に取り組まなければならない。

この課題解決の方向性としては,本庁と支所それぞれの役割を明確にすることにより,支所業務を特定し,必要最小限の職員は支所の主要な業務に注力する必要がある。

行政サービスは従前の水準を下げることなく提供されなければならないが,各種証明書発行等の窓口サービス業務については,郵便局ネットワークを活かし,郵便局への委託を進めることにより省力化が図れる。

また,真に支所の行なうべき業務とそれ以外の業務とを区別し,支所の行なうべき業務については,可能な限り支所内で決裁できるように権限を与えるべきである。

但し,単に支所に業務を残すだけでは支所への分権につながるとはいえない。

支所権限で執行することにより効果を発揮する業務でなければ,単なる「業務の非効率」であり,支所への不必要な業務の付与は職員数適正化の阻害要因や組織のパフォーマンス低下を招く危険性すらある。

2.1.1 事例調査(熊本市における支所機能・決裁権限の変遷)

平成3年に周辺4町と合併した熊本市においては,合併直後の総合支所に総務課,市民課,福祉衛生課,税務課,経済課,建設課の六課を設置していたが,税務課,建設課,経済課の三課については,支所機能から外し,本庁の出張所としての位置づけとなった。

その理由としては,支所の税務課が担当する税務業務については,①支所の所管局(市民生活局)と税務の所管局(企画財政局)の2局間の事務調整に時間がかかること,②事務の一部に取扱いの不均衡が生じていたこと,主に2つの理由から,税務事務の取扱いの統一化・均一化を図るために,本庁の出張所として,税務部の主管課が直接所管するようになった。

また,経済課や建設課が担当する土地改良事業や道路建設事業等については,合併当初から総合支所の裁量による事業予算枠が小さく,本庁の事業担当課が事業や予算の調整等を行っていたが,こうした予算配分の枠組みの中では,本庁の事業担当部門で直接所管する方が事業執行の面からは効率的であったことから,本庁の出張所としたものである。

現在は,総合支所の主要な役割として民生事業を中心に位置づけ,支所のより一層の自立性を高めるため,支所長権限を,当初の課長相当から部長相当に昇格させる等の組織再編を行なったところである。

以上のように熊本市では,業務の性質上,民生関係業務については予算執行権限を含めた支所への分権で効果を発揮しているが,税務業務については全市的な判断基準での対応が必要であり,建設・土地改良事業関係業務については支所単位での予算執行の必要性が低いことから,支所機能は民生関係業務を中心にしている。

今後の少子高齢化の傾向に加え,中山間地域における医療・福祉に対するニーズはとりわけ高いことから,行政における民生関係業務の占める比重は大きくなることが予想される。

このため,医療・福祉等の民生関係業務は今後,支所の権限において迅速かつ地域に密着した対応が必要であり,支所への権限移譲をすることが効果的な業務であると考える。

2.2 住民と行政との協働

住民と行政との協働及びその実現に向けた中核的存在として期待される地域自治会の必要性については,前期第3クールレポートでまとめたところである。

支所業務のうち,各種証明書発行等,普遍性のある業務については郵便局への委託や手続きのオンライン化でカバーすることを前提に,今後の支所における主要な役割は,①地域自治組織の設立促進から組織活動の活性化を促すための動機付け(住民自治の基盤整備),②簡易・定例的な窓口サービス・受付以外の住民相談・指導への迅速かつ正確な対応(主に民生関係業務),以上の2つが,対住民の主要な業務であると同時に,支所への権限移譲をするべき業務であると考えられる。

但し,熊本市の事例にあるとおり,相談業務についての都市内分権は,個別業務の性格を分析した上で行なう必要がある。

3 政策提言

「支所への分権」の更なる発展型が「地域への分権」であると位置づけ,このことを可能とするための仕組みとして,IT(情報通信技術)を活用する観点から政策提言する。

3.1 地域自治会活動における情報通信技術の活用

地域自治会への参画拡大及び活動の活性化を図るため,地域自治会活動における情報通信技術の活用を推進する。

地域自治会を単位としたイントラネットを構築し,電子掲示板,電子会議室,メーリングリスト等により,各種連絡事項や意見募集,発言等,自治会業務の電子化を図る。

これにより,地域自治会内における情報共有がスムーズに図られると同時に,特に集合する機会が少ない会員等におけるコミュニケーション補完ツールとしての活用が期待でき,あわせて会計報告等,内部の情報公開も進む。

さらに,自治会ホームページによる地域情報・活動情報を広く発信することにより,自治会活動意欲の高揚と他自治会への波及効果が期待できる。

なお,自治会内の娯楽として行なわれている囲碁・将棋等についてもIT化(インターネット対戦型ゲームの利用)することにより,インターネット利用の普及拡大とコミュニケーション補完等の効果が期待できるのではないだろうか。

3.2 パブリックコメントによる行政参画機会の拡大

パブリックコメントは,行政の政策決定過程への住民参加を促進する観点から非常に有効な制度であるが,一方で,寄せられる意見は決して多いとはいえず,強い利害関係を持つ者が意見提出しているのが現状である。

行政は意見募集の内容をできるだけわかりやすく提示することは当然として,パブリックコメントをより効果的な制度として活用するため,上記の自治会イントラネットのメーリングリスト等を利用することにより,単に市役所や支所のホームページを通じて意見募集するという受動的な姿勢ではなく,積極的に情報発信し,住民に意見を求めるように努めることが必要である。

また,住民一人一人が自覚をもち,積極的に意見提出がされるよう,パブリックコメント制度の周知徹底を図ること,募集案件の解説等を丁寧に行うこと,紙媒体とあわせて情報を積極的に発信すること等が必要である。

4 支所機能強化に向けた今後の課題

ITにより,地域自治会内の距離を近づけることができることと同様に,住民と行政との距離を近づける必要があり,そのための手法の一つとして,パブリックコメントにより積極的に住民の意見を集めることの必要性を指摘したところである。

一方,合併後の支所機能に必要な「住民相談への対応」を充実させるためには,コールセンターによる迅速な対応や住民相談FAQのデータベース公開等が有効であると考える。

しかしながら,とりわけコールセンター等を始めとする各種業務システムは,市単独でのシステム構築は財政的に困難であり,非効率でもあることから,今後,各種業務システムの導入については,都道府県を単位とした共同システム開発・アウトソーシング等により開発・運用を効率的に行うことが必要である。

5 まとめ

広島県備北地域(2市11町3村)におけるインターネット利用者の割合は14.7%(広島県 2000)となっていることから,住民に対する情報リテラシーの向上を推進し,IT利用の普及拡大を図ることが喫緊の課題である。

地域自治会へのIT導入については,モデル団体を数件募集して実施し,その効果を見ながら他自治会への波及効果をねらうという手法が普及拡大の近道であると考える。

これにより,「回覧板が回ってこない」,「集会に参加できない」,「A地区の防犯灯がきれていることを伝えたい」といった地域自治会の課題を解決し,地域自治会活動の一助になりうるものと考えている。

また,本レポートでは,支所機能の強化に必要なことは住民との協働体制の構築であると位置づけ,そのための仕組みをつくるための手法として,ITを活用した政策を提言するものであるが,今後,支所機能強化に向けた内部業務のプロセス改革についても検討する必要がある。

【参考文献】

・岩崎恭典『市町村合併と住民自治組織-合併の現場と西尾私案・地制調中間報告』

2003年

・長野市都市内分権調査・研究プロジェクトチーム『長野市都市内分権調査・研究報告書(中間報告)』 2003年

・広島県『広島県政世論調査』2000年

資料

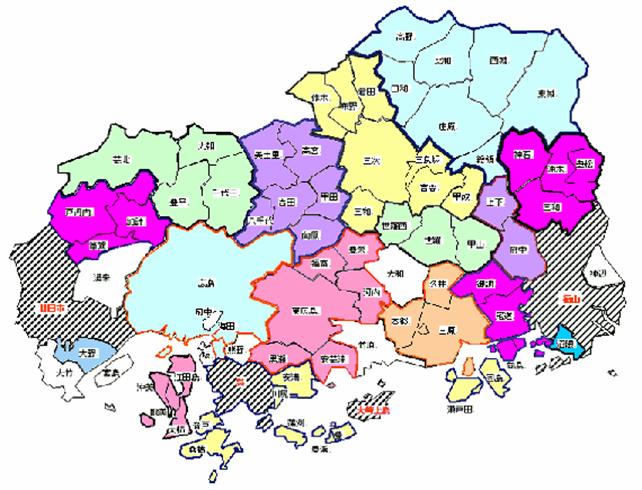

1 広島県内の市町村合併の状況(平成15年11月14日現在)

出典:広島県ホームページ

出典:広島県ホームページ

http://www.pref.hiroshima.jp/chiiki/kouiki/gapei/movement.html

2 三次市・双三郡・甲奴町の人口と面積

(単位=人口:人,面積:k㎡)

|

|

三次市 |

君田村 |

布野村 |

作木村 |

吉舎町 |

三良坂町 |

三和町 |

甲奴町 |

合 計 |

|

人 口 |

39,091 |

1,974 |

2,061 |

2,085 |

5,236 |

4,005 |

3,930 |

3,334 |

61,716 |

|

面 積 |

251.55 |

65.17 |

85.87 |

83.04 |

91.92 |

84.07 |

43.68 |

73.35 |

778.65 |

※

人口は平成14年3月31日現在

【広島県全体】

人 口:2,878,915人(約2.1%)

面 積:8,477.06k㎡(約9.2%)

※ ( )内は三次市・双三郡・甲奴町が占める割合