�u�������x���K�v

��s�s���x�ɂ�����A�s�s�������̖͍�

����c��w��w�@�����o�c������

�i�����b�q

1. �͂��߂�

�����̑升�����i�݁A�䂪���̊�b�����̂̂�����͂����ߔN�ɂ����Ē����ɑ�K�͚n�D�ւƐi��ł���悤�Ɏv����B�܂��A���s�����������o�Đ��ߎw��s�s��ڎw������������ɂȂ�ȂǁA��s�s�̂���������p�����Ă��Ă���B

���̂悤�ȂȂ��A����ł́u�n�������̖{�|�v�ɂ�����u�Z�������̌����v�̊T�O�ɂ�������s�s���x�̂�������������������܂��Ă��Ă���A�����ɂ����ẮA����w�̓s�s�������ւ̗���ւƂȂ����Ă��Ă���B���́A����̓��{�ɂ����Ă͂��܂��܂ȃ��x���ł̕������ϋɓI�ɐ��i�����ׂ��ł���ƍl���Ă���B�s�s�����������̗�O�ł͂Ȃ��B�܂��A���x�����G�ɔ��B������s�s�ɂ����Ď����g�D���������ǂ����́A�����̓��{��肤��Ŕ��ɏd�v�Ȗ�肾�ƍl���Ă���B�����ŁA�{�e�ł͑�s�s���x�̗��j��U��Ԃ�ƂƂ��ɁA

���@�s�����̕ω��@�i�����Ȏ������쐬�j

|

|

���a29�N 9��30�� |

���a37�N 1��1�� |

����11�N 3��31�� |

����18�N 3��31�� |

|

�s������ |

9,895 |

3,466 |

3,232 |

1,821 |

|

�����l��1���l���� |

�\ |

�\ |

1,537 |

504 |

|

���ϐl���i�l�j |

7,864 |

24,555 |

36,387 |

65,499 |

|

���ϖʐρi㎢�j |

47.1 |

106.9 |

116.9 |

203.6 |

2. ��s�s���x�̉��v�ƁA�����̒n�������̗���

2-1.�@��s�s���x�̉��v

�܂��A�ȒP�ɑ�s�s���x�i��Ɏw��s�s�j�̉��v���݂Ă������ƂƂ���B��s�s�̎����̂ɓ��ʂ̐��x��݂��邱�Ƃ́A��������ɒn�����x��n�݂���Ƃ�����̉ۑ�ł������B����11�N�ɂ́u�S�撬���Ґ��@�v�����肳��A�O�{�܍`�i�����A���s�A���A���l�A�_�ˁA����A���فA�V���j�Ȃǐl���̑����Ƃ���͌S�Ƃ͕ʂɋ��u���Ƃ��ꂽ�B�����A����22�N�ɂ͓����A���s�A����3�s��ΏۂƂ����s���́u����v�����肳��A����ȊO�̋�͎s�ƂȂ����B���̓����3�s�Ɏs���A�����������Ȃ��ŁA���̐E���͕{�m���A���L�����s���Ƃ��������̐��x�ł��������߁A�O�c�@��3�s�̓P�p�^���ɂ���Ė���31�N�ɔp�~����A��ʎs�̐��x���K�p����邱�ƂƂȂ����B�����āA����44�N�ɂ͎s��6���ɂ����đ�s�s���ᐧ�x�̂Ȃ��̋�̐��x���������A����239���œ����A���A���s��3�s���w�肳��A�����̎w�萧�x�̂͂��܂�Ƃ����ׂ����̂��݂��邱�ƂƂȂ����B

���̌�A�s�s�̋K�͂�s�����\�͂̑傫����s�s�̎����̂ɂ�������ʐ��x�̐��肪�n�����x���v�ɂ�����d�v�Ȗ��ł���Ƃ̔F���͍L����A��ꎟ���E����ɂ͓����A���A���s�A���É��A���l�A�_�˂�6��s�s�ɋ��ʂ������ƂȂ����B���ʎs�����߂�����̊j�S�́A��s�s�̎����̂��{���̋�悩�番���A�Ɨ����邱�Ƃł���A���̗��R�Ƃ��ẮA��s�s�̎����̂ɑ��钆�����{�ƕ{���m���ɂ���d�ē�P�p���A��s�s�̎����̂̋��ɂ�����{���Ǝs�ɂ���d�s����p�~���邽�߂Ǝw�E����Ă���B�����āA�吳11�N�ɂ͎s���������s�ɂ������ĕ{���m���̋�����v����ꍇ�ł����Ă��A�����A���s�A���A���l�A�_�ˁA���É���6��s�s�ɂ��Ă͋�����v���Ȃ��Ƃ����B

���@�Ɠ����Ɏ{�s���ꂽ�n�������@�ł́A�l��50���ȏ�̎s�Ŗ@���Ɏw�肳�ꂽ�s�͓��ʎs�Ƃ��ēs���{������Ɨ������A�����Ƃ��ē��{���̐��x��K�p����Ƃ��ꂽ�B�܂��A���߂Ŏw�肷�鋞�s�A���A���l�A�_�ˁA���É���5�s�ɂ͋��݂��邱�ƂɂȂ������A���ʎs���w�肷��@���̐���̍ۂ̏Z�����[�͈̔͂��߂�����5��s��5��{���̊ԂŌ������Η����N�����B�����Č��ǂ́A5��s�̎咣�ǂ���A�W�s���{���̑I���l�̎^�ۂɕt����|�̋K�肪���荞�܂�邱�ƂɂȂ�A������A���ʎs�̒a���͍���ƂȂ����B�����āA���ʎs�Ƃ��ĕ{������̓Ɨ����咣�����s�s�Ƃ���ɔ�����{���̑Η��͐[���ɂȂ������A���a31�N�̒n�������@�̉����ɂ��A���߂Ŏw�肷��l��50���ȏ�̎s��16���ڂ̓s���{���̎������Ϗ����鐭�ߎw��s�s���x���n�݂���A���ʎs���x�͔p�~�ƂȂ����B�������A�w��s�s���x���n�݂��ꂽ�ۂ̑�b��ė��R�̐����ł́u���݂̕{�����x�̂��Ƃɂ����ẮA�K���Ȏ����z�����s�����Ƃɂ��{���Ƃ̊Ԃ̒������͂��邱�Ƃ��ł��K�ȉ����v�Ƃ��A�u�����������ẮA��s�s�̎���ɑ����������z���ɂ���đ�s�s���������������Ǝv���̂ł������܂��B�����Ƃ��A�E�̎����z���݂̂ɂ���ẮA��s�s���͍��{�I�ɉ���������̂Ƃ͍l���Ă���܂���v�Əq�ׂĂ���A�w��s�s���x�͂����܂ł��u�b��I�ȑ[�u�v�Ƃ��č���ɏ�ꂽ�Ƃ̔F�����c���Ă���B

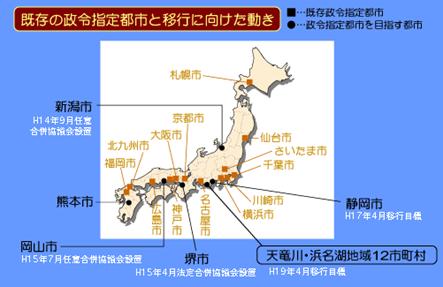

���@�����̐��ߎw��s�s�ƈڍs�Ɍ����������@�i

2-2.�@��s�s���x�ɂ�����A�s�s�������̖͍�

�|���āA�����̑�s�s���x�̂�����Ɋւ��ẮA�ǂ̂悤�ȔF���ł��邩�B��28���n�����x������͕���17�N12���Ɂu�w��s�s���x�̂�����x�Ɋւ��鍡��̒����R�c�ɂ��Ă̈ӌ��v�̂Ȃ��ŁA���s�̎w��s�s���x�ɂ��āu�{�����x�̉��v�Ƃ��������̂ł���Ƃ̗��R�ɂ�茩�����A���̌㔼���I�ɂ킽���Đ摗��E��������Ă����v�Ƃ��A���B���̓����Ȃǂ̋c�_�������ɂȂ��Ă��鍡�������{�I�ȉ��v�Ɏ��g�ނׂ��Ƃ��āA���̉��v�̓��e���ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

(1) �u��b�����̗D��̌����v�̓O��

(2) �Z���{�ʂ̎���I�������I�ȍs���^�c�̑��i

(3) ��s�s�ŗL�̍s�����ւ̑Ή�

(4) ���������Ɍ�������������̐��x�I�ۏ�

(5) �e�s�s�̑��l���ɑΉ������e�͓I�Ȑ��x

(6) �L��I�ۑ�ւ̑Ή��͊�b�����̊Ԃ̐����A�g����{

�����ŁA�͂����ďq�ׂ��Ă��邱�Ƃ́A�u�⊮���̌����v�y�сu�ߗא��̌����v���тɂ����Ɋ�Â��u��b�����̗D��̌����v�̎��_�ɂ�����A���������̔z����ō����̈ڏ��Ƃ������ł���B

�����āA����15�N11���̑�27���n�����x������u����̒n���������x�̂�����Ɋւ��铚�\�v�ɂ����ẮA����12�N�̒n�������ꊇ�@�{�s�ɂ��䂪���̒n���������x����V�������Ƃ���21���I�ɂ����ĐV���ȃX�e�[�W���}���悤�Ƃ��Ă���Ƃ����F������A��b�����̂ƍL�掩���̂̐��x�ϊv������Ă���Ƃ��č���́u��b�����̂̂�����v�A�u��s�s�̂�����v�ɑ��Ă̓��\���o���Ă���B

��b�����̂̂�����Ƃ��ẮA�u����̉䂪���ɂ�����s���́A���ƒn���̖������S�ɌW��w�⊮���̌����x�̍l�����Ɋ�Â��A�w��b�����̗D��̌����x������܂ňȏ�Ɏ������Ă������Ƃ��K�v�v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�܂��u�n���������v���ڎw���ׂ������^�Љ�ɂ����ẮA�n��ɂ����Ď��Ȍ���Ǝ��ȐӔC�̌��������������Ƃ����ϓ_����A�c�̎�������łȂ��A�Z���������d������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�܂��A����̎s���������ɂ��ẮA�w��s�s�A���j�s�A����s����ڎw���������A�K�́E�\�͂̏[����}�邽�߁A�Ȃ��������s�����Ƃ����҂����Ƃ��Ă���B���̈���ŁA������ɋK�͂��傫���Ȃ��b�����̓��ɂ����ďZ����������������ϓ_������u�n�掩���g�D�v�̐ݒu�̕K�v���ɂ��ӂ�Ă���B

�����āA��s�s�̂�����ɂ����Ă��A�u���݁A�w��s�s�̐l���͍��v��2�疜�l���Ă���A�䂪���l���̖�6����1���߂�Z�����e�s���ɋ��Z���A����̍s���T�[�r�X�̑������e�s���悩��Ă���B�Z���T�[�r�X���[������Ƃ����ϓ_����́A��s�s�ɂ�����s���悪���Z���ɐg�߂Ȃ��̂ƂȂ�A�Z���̈ӌ�����w���f�����悤�A�n�����������}��K�v������ƍl������v�Ƃ��A�d�˂āu�n�掩���g�D�v�̊��p�̊��҂����߂ďq�ׂĂ���B

�����ł̒n�掩���g�D�Ƃ́A�Z�������[����s���ƏZ���Ƃ̋������i�̂��߂̐V�����d�g�݂Ƃ��Đ��x�����������ꂽ���̂ł���A�n�������@�ɂ����Ďs�������̈��̋���P�ʂƂ���u�n�掩����v���s�����̔��f�ɂ��ݒu���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��K�肳�ꂽ�B����͑�s�s�ɂ����Ă��A���\�ɂ�����悤�Ɂu�n�掩���g�D�v���̊��p�Ȃǂ�ʂ��āu�Z�������̏[���v��ϋɓI�ɂ͂����Ă����K�v�����낤�B

���@�n�掩���g�D�̊T�v�@

|

�����@�� |

�n�������@ |

|

�@�l�i |

�Ȃ� |

|

�ݒu |

�C�Ӑݒu |

|

�\���� |

���ɏZ��ł���l |

|

���� |

�����Ȃ� |

|

�ʒu�Â� |

��b�����̂̑g�D�̈ꕔ |

|

�� |

��b�����̂̒����I�C |

|

���� |

���Œ�߂� |

|

�\�Z |

�n�拦�c��ŐR�c |

|

���Y���L |

�n�掩���g�D�ł͏��L�ł��Ȃ� |

3. �l���^�s�s�������̐��i�@�`�u�����Ȏs�����A�傫�ȋ�����v

�ȏ�̂悤�ȗ���܂��āA���ߎw��s�s���ɂ����镪���̂���ׂ��`��͍����邱�Ƃɂ���B�����ł́A����19�N4���ɐ��ߎw��s�s��ڎw���Ă���

���@

���@

|

�@ |

�����l�� |

�ʐ� |

�E���� |

�c���� |

�����͎w�� |

|

|

582,095 |

256.88 |

4,290 |

46 |

0.894 |

|

|

84,905 |

66.64 |

676 |

24 |

0.735 |

|

|

23,747 |

181.65 |

280 |

21 |

0.398 |

|

|

11,787 |

4.63 |

126 |

16 |

0.572 |

|

|

13,889 |

8.15 |

134 |

16 |

0.533 |

|

|

21,281 |

34.18 |

149 |

16 |

0.646 |

|

|

15,103 |

121.18 |

163 |

16 |

0.424 |

|

|

16,118 |

75.65 |

147 |

16 |

0.607 |

|

|

6,414 |

252.17 |

131 |

14 |

0.219 |

|

|

6,008 |

168.53 |

199 |

13 |

0.303 |

|

|

3,723 |

271.28 |

86 |

12 |

0.176 |

|

|

1,236 |

70.23 |

42 |

9 |

0.286 |

|

12�s�����v |

786,306 |

1511.17 |

6,423 |

219 |

�c�c |

|

���l |

�u����12�N�x���������v |

���y�n���@���\���l |

����15�N4��1������ |

����15�N4��1������ |

�u����14�N�x�n�����������v����12�N�x���畽��14�N�x��3�������� |

����

��

|

�n�拦�c�� |

�\�����萔 |

20�l�ȓ��i���s�����c���萔��ڈ��j |

|

�C�� |

3�N�A�A������3���܂ōĔC�� |

|

|

��V |

����V�A��������p�ُ��Ƃ���1���ɂ�5��~���x�� |

|

|

�}�j���A�� |

�u�n�拦�c��^�c�}�j���A���v�i150�Łj |

|

|

���c���e |

�n��ɌW���\�Z�⍇����Ɉꌳ������Ƃ����������ƁA�n��ۑ��s�ɑ��錚�c�E�v�] |

|

|

�g�D������ |

�u�n�抮���^�̍s���v�A�u�����Ȏs�����E�傫�ȋ�����v��ڎw���B �s���ɐg�߂ȍs���@�ցi�����������j�֗\�Z�A�l���A�g�D�E�@�\���̌o�c������ϋɓI�ɈϏ��B�������ɁA���Ǝ��s���A�\�Z���s���A�{�݂̊Ǘ��A�\�Z�Ґ����̈ꕔ���Ϗ��B |

|

|

��s�����x |

�e�n��̓`���|�\��܂�ȂǁA���F����܂��Â����i�߂邽�߂̌ŗL���Ƃ���s�����x�Ƃ��āA�e�n��40�`50���x�����B �i�@�߂Œ�߂̂�����̂�S�s�I�ɓ��ꂷ�ׂ����̂������j |

|

�� ��{���j

�� ��{���j

(1)

�����ƕ֗��ɁA���g�߂ȍs���T�[�r�X�̎���

(2)

�Z���̐������������_��ȍs���T�[�r�X�̒�

(3)

�g�D�E�@�\�ɂƂ���Ȃ������I�{��̓W�J

�ȏ�̊�{���j�̎����ɍۂ��āA���̎�����z������Ƃ��Ă���

�@

�s���T�[�r�X�̃����X�g�b�v���Ƃ�����x�������ٌ��i�ϔC�E�ꌈ�j�̈Ϗ�

�A

�n������ɔz������i���I�ȍs���Ƃ��Ȃ��j���Ƃɂ��s���������̌���

�B

�n�悪�ǂ��Ӗ��������������Ƃɂ��s���T�[�r�X�̌���

�C

�u�����`�̎��{�v�ɂ�������ƒn�掩���Z���^�[�̋@�����̌���

�D

�n��̉ۑ����������ł����Z�������̎������x������s�����̐��̊m��

�� �����͕M�҂ɂ��

�N���X�^�[�Ƃ͂Ԃǂ��̖[�̂��ƂŁA�����W�܂��Ė[�𐬂��悤�Ɏs���̊e�n��̗ǂ�����������ɏW���ł͂Ȃ��ύt���锭�W��ڎw���Ƃ����V�����^�C�v�̐��ߎw��s�s�ł���B�܂����{�ł͐V������g�݂ł����i��������Ȃ����߁A��T���ԂŐT�d�_�������B�������́A�������e�s�̓������l������Ƃ��Ă��A�u�Z�������v�Ƃ����ϓ_���獡��̐��ߎw��s�s�͂��̂悤�ɑ��l�Ȍ����������`�ł̓s�s���������s���Ă������Ƃ��]�܂����ƍl���Ă���B

���@���ߎw��s�s��ڎw���s�̍����@�i����13�N1���ȍ~�j

|

�s�� |

���� |

�l���i�l�j |

�ʐρi㎢�j |

|

|

12�s�����i3�s4��5���j |

773,911 |

571.7 |

|

|

12�s�����i3�s8��1���j |

817,419 |

1,511.2 |

|

|

2�s���i1�s1���j |

828,528 |

150.0 |

|

|

3�s���i1�s2���j |

656,370 |

658.6 |

|

|

�\�i����3�N�ɍ��������j |

657,699 |

267.1 |

4. ������

��s�s�ɂ́A��s�s���L�̖������̂��߂̐��x���K�v�ł���B�܂���ʓI�ɁA��s�s�͂��̂ق��̓s�s�Ɣ�r���Ėc��ȍs�������v�ƕ��G�ȎЉ�I�E�o�ϓI�\���𐬂��Ă���A�����̓��{�ɂ����Ă͓�����ɏW���łȂ��e�n��̑�s�s�̐��������҂����B

�����u��������v�ɂ������s�s���x�Ƃ́A�O����ɖڂ������Ă���̂ł͂Ȃ��A����w����̂܂��ɖڂ����������X���邱�Ƃ̂ł��鐧�x�̂�������d�v�ł���ƍl����B�K�͂ɂƂ���Ă��āA����̂܂��ɑ���Z���̊S����������ł͏����̓��{�̂���ׂ��p�����O�����B����́A�ق��̐��ߎw��s�s�ƂƂ��ɕl���^�s�s�������̍s���ɖڂ�������A��s�s���x�ɂ�����s�s�������̂�����ɂ��Ĉ������͍����Ă����K�v������B

![]() �y�Q�l�z

�y�Q�l�z

�u��s�s�s���̉��v�Ɨ��O�v�����s��������ҁi���{�]�_��/1993�N�j

�u��s�s���x�_�v�{�c�O���i�k���o��/1995�N�j

�u����̒n���������x�̂�����Ɋւ��铚�\�v�n�����x������

�u��s�s���x�̉��v�v��27���n�����x�������15���召�ψ����

�u��s�s���x�̉��v�ɂ��āv�����s�m���{���s�������v��{�����ʈψ����

�u��������v��3302��

�V����l���Βn�捇�����c��HPhttp://www.tenhama-wa.jp/