小規模自治体が輝ける日本

~都道府県による補完と広域行政の模索

OSP-M1 永尾理恵子

1. はじめに

市町村合併が進んでいる。今後の合併対象は人口1万人未満のいわゆる小規模自治体にも向けられており、全国の町村数は今や著しい減少傾向にある。総務省資料によれば、平成11年3月末に2,562あった町村数は平成18年3月末に1,045となり、わずか40.8%の残存率となる(申告済みベース)。

総務省の「合併相談コーナー」においては、平成の大合併の意義を時代の変化から必要となる「基礎的自治体として市町村の財政基盤を強化する手段」として、一定規模の権限、財源、人口が必要とし、より一層簡素で効率的な行財政運営が求められているとしている。だが、政府の指摘している地方公共団体の自主性に基づく地域間競争、個性ある多様な行政施策を展開するためにも合併が有効とするならば、逆に、一定規模の自治体が横並びするよりも、規模を含めて多様な自治体がそれぞれの場所で輝いている国の方が魅力的だとは考えられないだろうか。そもそも、この平成の大合併を進める際に、これまでの歴史を踏まえ「今後のわが国における基礎自治体とはどうあるべきか」を真に問うことをしてきたであろうか。

本稿では、わが国が目指すべきかたちを小規模自治体も輝ける日本であるべきであるという観点にたち、今までの総合行政だけでなく広域行政の可能性について、長野県の「長野県市町村『自律』支援プラン」やフランスでの事例を取上げながら考察していくこととしたい。

2. 日本における町村数の減少

まず、都道府県における村の数の減少傾向を整理してみたい。ここでは、それぞれの歴史や地理上の違いからくる減少の背景があるとは考えられるものの、あえて村の数に注目してみることとする。

■ 平成18年3月末における村数

|

村の数 |

都道府県の数 |

割合 |

|

30以上40未満 |

1 |

2.1% |

|

20以上30未満 |

0 |

0.0% |

|

10以上20未満 |

5 |

10.6% |

|

5以上10未満 |

7 |

14.9% |

|

1以上5未満 |

21 |

44.7% |

|

0 |

13 |

27.7% |

|

合計 |

47 |

100.0% |

(総務省資料より作成)

驚くべきは、平成18年3月末以降の日本においては、基礎自治体としての20以上の村をもつ都道府県は長野県の1県しか残らない(全体の2.1%)ということである。また、5以上の村をもつ都道府県でも、全体の1/4程度しか数えられない。

次に、町村数の多さについて、都道府県での比較を試みる。

■

平成18年3月末における、町村数の多さからみる上位3・下位3つの都道府県

|

|

多い |

町 |

村 |

計 |

少ない |

町 |

村 |

計 |

|

1 |

北海道 |

130 |

15 |

145 |

大分県 |

3 |

1 |

4 |

|

2 |

長野県 |

25 |

37 |

62 |

福井県 |

4 |

1 |

5 |

|

3 |

福島県 |

33 |

16 |

49 |

富山県 |

8 |

0 |

8 |

(総務省資料より作成)

やはり、様々な背景の違いはあるものの、町村数に大きな開きがみられる。市町村数ベースに置き換えみても、平成11年3月末から平成18年3月末の間に域内で抱える市町村数が30未満となる場所は0から19の都道府県と一気に増加する。また、市町村数の残存率ベースにおいては最下位の広島などはその7年間に26.74%にまで減少することとなる。

確かに都道府県側からすれば、政府が号令する合併を推進することは、財政難に陥っている小規模自治体をいくつも抱えるより容易いことかもしれない。だが、そこに暮らしをもつ住民の立場にたってみれば、基礎自治体は小さくても身近なところの方がよいのではないだろうか。地方から魅力的な発信をするという意味で、本当に輝く地方というのはそれぞれが自立しようと切磋琢磨する町村が多く存在する地域だろうか、それとも町村が消えて大きな市が僅かにしか存在しない地域だろうか。今後は、今までのような全国一律の総合行政を前提とするのではなく、住民に身近な基礎自治体を保ちながらどのような行政を模索するべきかを考えていく必要があるのではないかと思えるのである。

3. 長野県市町村『自律』支援プラン

それでは、都道府県によってなぜ合併する市町村数にこのような大きな開きが出てしまうのであろうか。ここで、長野県(平成18年3月末:村の残存数全国第1位、町村の残存数全国第2位)の施策を取上げてみることとする。

例えば、平成11年3月末から平成18年3月末までの市町村減少率が一番高い広島県では「広島県分権計画」において、小規模な基礎自治体と県の関係において「市町村合併によってもなお小規模にとどまる基礎自治体の事務については、県が補完することは極力避け、一部事務組合や広域連合などの基礎自治体同士の広域処理の仕組みや、近隣自治体への事務委託等の制度を活用するなど工夫が必要である」としており、県の補完機能はできる限り避ける姿勢をとっている。

一方、長野県では「長野県市町村『自律』支援プラン」のなかで「長野県はともに自治を担う対等・協力のパートナーとして、市町村が地域特性に応じて持続可能な行政サービスを実施し・・・市町村の最大限の自助努力を前提に、小規模市町村に対して、財政的な支援、事務事業の執行を補完するしくみを構築します」と、市町村の支援に積極的な態度を示している。各都道府県が国と一緒になり市町村合併を推進するなか、長野県では合併を単に進めるのではなく、新たなる「コモンズ」の創出に重きを置いた「ふるさと自治」の支援プランを打ち出していることが注目される。その概要は、次の通りである。

① 支援体制:(事務局は市町村課まちづくり支援室)

|

市町村「自律」支援チーム (地方事務所) |

各地方事務所に設置、市町村に対して総合的・機動的な支援を行う |

|

市町村「自律」支援会議 |

市町村「自律」支援チームの活動をサポート、具体的・個別の問題解決に当たるため、会議を設置。 |

② 支援プログラム

|

地域の広域的課題への対応・支援 |

ア.

既存の広域連合(10広域)、一部事務組合の充実・強化のための調査・研究 イ.

県参画型広域連合制度等の研究(長野モデル) ① 町村連合の構成 ② 町村連合の役割 ③ 県の参画 ④ 構成町村の役割 |

|

市町村の機能補完 |

ア.

人的支援 イ.

特例事務受託 |

|

財政的支援 |

ア.

集落創生交付金の創設 イ.

既存制度の活用 |

|

情報提供、行政運営等に関する研究支援の充実 |

従来からの広報誌などによる情報提供、公聴活動に加え、県政出前講座、学習会、行政運営に関する研究等の支援を積極的に実施 |

|

地方制度の研究支援 |

国レベルでの地方制度の検討を踏まえ、地方自治組織、分権型合併に関する市町村などの研究を支援 |

|

国への提言 |

市町村「自律」支援チームが市町村の支援を行っていくなかで把握した地方制度の改善点や事業の仕組みの問題点を積極的に国へ提言 |

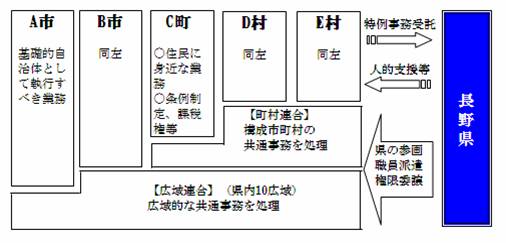

■ 長野県における市町村の機能補完のイメージ図

(長野県「市町村の機能補完のイメージ図」より作成)

このなかで、特に広域行政と関係の深いとも思われる「市町村特例事務支援制度」を取上げる。これは、小規模市町村が自立的な自治を確立するために、最大限の自助努力を行っても事務の執行に支障が予想される分野について、県が支援を行うものである。

まず、公共サービス提供のあり方としては次の4Stepを提示している。

① 第1 Step 市町村による直接提供

② 第2 Step 広域連合(町村連合)、一部事務組合、隣接市町村との連携

③ 第3 Step 地域住民、民間、NPOとの協働

④ 第4 Step 県による機能補完(人的支援、特例事務受託)

また、対象となる市町村に、次の3つの点を視野に入れている。

① 財政力指数 過去3年間の平均が県町村平均値を下回っていること

② 人口規模 概ね1万人未満であること

③ 最大限の自助努力を行っていること

(例:税財政シミュレーション、財政改革プログラムの策定など)

以上を踏まえ、市町村の要請に応じた単独では処理できない専門分野等の人材派遣や、県による執行可能な事務についての受託を検討する。また長野県においては、「集落創生交付金」なども設定しており、これは長野県が新たなる「コモンズ」の創出には、集落を基礎とする多彩な住民活動が、自然環境、経済、伝統文化、技術、人間的な絆を大切にしながら自律的に展開されることが重要との認識から、財政的支援を行うというものである。

やはり長野県の施策をみてみると、単に「合併特例債」をアメとして合併推進を促進するのではなく、「コモンズ」の真の自律を目的として合併に際してもその支援策を多様に打出す姿がみえる。また、長野県では国からの政策を一方的に受取るのではなく、自らも地方制度を研究し現場からの提言を上げていこうという姿勢が強く伺えるのである。また、今後の市町村の生き残りを考えれば、広島県のように県における補完機能を極力避けるのではなく、県と市町村が対等・協力の関係を築き新たな基礎自治体と広域行政のあり方を探る必要があると考える。

4. フランスにみる広域行政

次にフランスの事例を簡単に取上げる。小規模自治体に目を向けるとき、海外における事例として多くの場合はフランスを引用する。

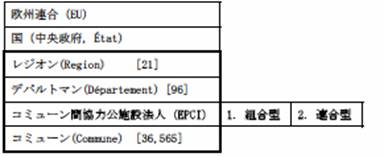

フランスは、日本の数十倍にあたる約36,500もの市町村(コミューン)が基礎自治体として生き続けている。また、人口5,000人未満のコミューンが全体の95%を占め、その地域総合行政型ではない村政を補完する役割として充実した広域行政共同体のシステムが導入されていることで注目を浴びている。1990年代に強化された広域行政にはすでに32,000のコミューンが加盟し、フランス内務省によれば「単純計算すれば、10年もしないうちにすべてのコミューンが加盟することになる」との見解も出ている。州、県、コミューンに、台頭した広域行政を加えて「3.5層」とよばれるフランス地方自治の構造のなかにおいて、日本では未発達ともいえる広域行政の中身についてみていくこととする。

■ フランスの行政組織〔フランス本土における団体数〕

(片山和希「コミューンとコミューン連合の行財政関係」より「フランスの行政組織」)

フランスにおける広域行政の歴史は古く、多種多様な広域行政が重なり合っている。フランスの広域行政は、日本の特別地方公共団体にあたる公施設法人として位置づけられており、広域行政組織は法人格をもち固有税源を財政基盤にもつタイプのものであっても地方自治体とは区別されている。また、広域行政組織は、事務事業段階での共同化を行い、財源を構成コミューンからの分担金によって主に調達する組合型(日本の一部事務組合に類する)と、高度な公共サービスの要求や、広域的な行政需要、共同的な政策の遂行を必要とする政策領域に対して創設される連合型がある。その種類は、下記の通りである。

|

事務組合 「単一目的事務組合」 「多目的事務組合」 「選択式事務組合」 |

権限:任意に決定 財源:構成コミューンからの分担金、事業収入、補助金 借入金などでまかなう |

|

コミューン共同体 |

対象:小規模な農村部のコミューン 権限:義務的権限(地域整備、経済開発) 選択的権限(環境、住宅、道路、教育から 一つ以上を選択) 財源:事業収入などのほか、単一営業税方式などの課税も選択できる |

|

都市共同体 |

目的:都市地域のコミューンの協力 権限:義務的権限(経済開発、地域整備、住宅政策、都市政策)と道路や上下水道、環境など五つの権限のなかから三つ以上を選択肢処理する 財源:構成コミューンから単一営業税の課税権の移譲 |

|

大都市共同体 |

対象:人口50万人以上 |

|

新都市組合 |

目的:首都圏などの均衡ある発展 |

以上のように、フランスでは小さな基礎自治体の上に様々な広域行政が機能しているといえる。また、フランスでは広域行政の民間委託も進んでおり、その効果も含め今後の日本における広域行政のあり方を参考にしていく必要があると考えている。

5. おわりに

以上、長野県の施策とフランスでの広域行政の概要を簡単にみてきたが、要は地方分権について「どこの立ち居地によって考え実施するのか」の問題であるように思われるのである。現在の日本で行われている政府主導の市町村合併においては規模拡大による経済合理性ばかりが求められ、「団体自治」と同時に重要であるはずの「住民自治」への配慮が欠けているように思われる。視点はあくまで中央政府からであって、住民側にはないのである。

今後の地方の自立を考えるのであれば、本来ならば住民とって身近な場所に基礎自治体を置き、地域への愛着と誇りを住民が感じ自立のための住民参加をより促せるような基礎自治体のあり方が重要であると思われる。

だからこそ、都道府県に対しても、長野県のように住民に対する合併を考える重要なポイントとして①合併は「目的」ではなく地域の「自治」を確立する選択肢の一つ、②一番大切なのは「住民自治」の確立、③合併課題の十分な研究と議論を、と住民に対して積極的にアナウンスできるような姿勢を示すことが必要ではあると考えるのである。

【参考】

「コミューンとコミューン連合の行財政関係」片山和希(2004年7月)

「フランスの地方分権改革」自治・分権ジャーナリストの会(2005年5月/日本評論者)