地方自治制度演習

第1セメスター 第1クール

45071066-5 松本 隆志

消防団の現状・課題と協働による地域活性化

1 はじめに

バブル崩壊以降、長引く景気の低迷により国と地方を合わせた借金は約800兆円を超え、世界に類をみないスピードで進む少子高齢化に伴う人口減少により、基礎自治体を取り巻く財政環境はより一層厳しさを増している。中国特需など景気は回復基調にあるが、抜本的な解決には至っていない。また、都市と地方で財政の格差をはじめ、所得、雇用、教育などの格差は益々広がりを見せている。国は「国が決め地方が従う」中央主権型システムの転換を図り、国民の目線に立ち、地方分権の確立に向け権限・財源の大胆な移譲と道州制による新たな国づくりを着実に実行し、国際社会における地位の確立と国民一人ひとりの夢と希望、及び、真の豊かさを実現させなくてはならない。基礎自治体においては、地方分権の進展と財政状況の悪化により、生き残りをかけて市町村合併を行い、自主・自立・自考の精神に基づいた分権型社会のスタートラインについた現在、独自の行財政改革により「選択」と「集中」による事業を展開し、「選ばれる自治体」を目指すべく不断の努力を行っている。しかしながら、地方分権時代において住民協働、地域主権なくしては生き残りをかけた闘いはできない。そこで、地域の貴重な存在であり、強力な組織である非常備消防団を取り上げ、現状と課題を考察するとともに、地域協働の活性化策を考えることとした。

2 少子高齢化が進む三次市の現状

三次市は,平成16年4月1日,旧三次市・旧双三郡・旧甲奴郡甲奴町の1市4町3村が合併し,人口総数約61,000人,面積約778.19k㎡(広島県の総面積の約9.2%)の広大で緑豊かな中核都市となった。しかしながら、人口密度は低く、急速な勢いで少子高齢化と過疎化が進んでいる。平成19年5月1日現在の三次市における高齢化率は29.9%であり、中でも三次市作木町においては、45.8%と非常に高く2人に1人は高齢者である。また、三次市には、全体で930の集落があるが、その中で高齢化率が50%を超え、地域コミュニティとしての機能が衰えた集落、いわゆる「限界集落」は137存在する。このまま少子高齢化が進み、人口の減少と若者等の流出が進めば「限界集落」は急増するものと思われる。

図表1によると、2030年の三次市及び合併後の旧町村の人口は2000年に比べ大幅な減少が予想されている。

図表1 将来の三次市及び旧町村別人口および指数(2000年=100.0)

|

|

総人口(人) |

指数 |

|||||||

|

2000年 |

2005年 |

2010年 |

2015年 |

2020年 |

2025年 |

2030年 |

2015年 |

2030年 |

|

|

三次市 |

39,503 |

39,124 |

38,430 |

37,502 |

36,419 |

35,194 |

33,929 |

94.9 |

85.9 |

|

甲奴町 |

3,261 |

3,079 |

2,855 |

2,607 |

2,381 |

2,188 |

2,028 |

79.9 |

62.2 |

|

君田村 |

2,000 |

1,932 |

1,823 |

1,702 |

1,589 |

1,486 |

1,394 |

85.1 |

69.7 |

|

布野村 |

2,003 |

1,925 |

1,835 |

1,743 |

1,640 |

1,547 |

1,460 |

87.0 |

72.9 |

|

作木村 |

2,014 |

1,884 |

1,734 |

1,573 |

1,425 |

1,293 |

1,179 |

78.1 |

58.5 |

|

吉舎町 |

5,093 |

4,844 |

4,543 |

4,218 |

3,890 |

3,583 |

3,302 |

82.8 |

64.8 |

|

三良坂町 |

3,972 |

3,808 |

3,614 |

3,413 |

3,213 |

3,021 |

2,844 |

85.9 |

71.6 |

|

三和町 |

3,789 |

3,608 |

3,374 |

3,113 |

2,848 |

2,604 |

2,381 |

82.2 |

62.8 |

|

計 |

61,635 |

60,204 |

58,208 |

55,871 |

53,405 |

50,916 |

48,517 |

|

|

国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口(平成15年12月推計)」から抜粋 2001年(平成13年)末現在の市区町村別に推計

3 消防団の歴史

消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替し、町火消「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわれている。[1]

戦後、米国調査団の報告により、警察と消防の分離が勧告され、それに伴い総司令部(GHQ)から警察制度の改革について指示が行われた。昭和22年(1947年)4月30日に消防団令を公布。これにより従来の警防団は解消され、新たに全国の市町村に自主的民主的な「消防団」が組織されることとなった。[2]

その後、組織法制定後も火災が頻発し日本再建途上の一大障害となっている情勢下で、消防組織の強化、拡充を図るため、昭和26年(1951年)3月に議員立法により消防組織法が改正された。これにより、任意設置であった消防機関の設置は義務設置となった。消防団は、江戸時代に義勇消防の元祖として発足して以来、様々な変遷を経て今日に至っている。[3]

4 消防団の概要

4.1 消防団の組織体制

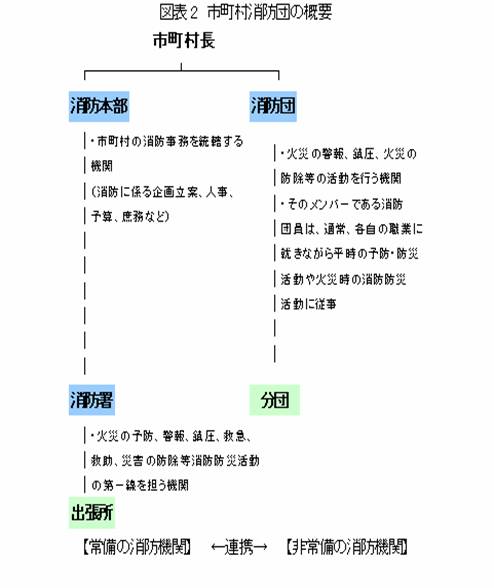

① 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する(消防組織法代6条)。② 市町村の消防は、条例に従い、市町村長が管理する(消防組織法第7条)。③ 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない(消防組織法第8条)。④ 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又一部を設けなければならない(消防組織法第9条)図表2。

出典:総務省消防局消防団のホームページ

http://www.fdma.go.jp/syobodan/whats/history.html

提供:三次市総務企画部企画調整担当生活安全グループ

4.2 消防団を設置していない市町村

全国で消防団を設置していない市町村は、大阪市と愛知県西尾市の2市である。消防団

を設置していない理由として、大阪市は、戦争で焼け野原となった街の復興を図るため、

常備消防の強化に重点を置き、消防団の設置は行わなかった。

西尾市では、常備消防、自主防災組織及び市民消化隊により活動を行っているため、消防団は設置していない。

しかし、少子高齢化が進展し今後の地域防災を考えれば、両市ともに消防団を設置することが望ましい。

4.3 消防団員と任務

消防団員は、日ごろは本業を持ちながら、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施する。

消防の任務は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを任務とする(消防組織法第1条)。

消防団は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、地域の安全と安心を守るために活躍している人たちが集まる、市町村の消防機関の一つとして、ほとんどすべての市町村に設置されている。消防団員は、消防・防災に関する知識や技術を習得し、火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発生時における救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防御活動などに従事し、地域住民の生命や財産を守るために活躍している。また、平常時においても、訓練のほか、応急手当の普及指導、住宅への防火指導、特別警戒、広報活動などに従事し、地域における消防力・防災力の向上において重要な役割を担っている。更に、消防団は、地域防災の中核的存在として、平常時においても地域に密着し活動を展開しており、コミュニティの活性化にも大きな役割を果たし、今後も大いに活躍することが期待されている。また、近年は、女性の消防団への参加も増加しており、一人暮らし高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍している。[4]

4.4 消防団員の身分

消防団員の身分は地方公務員法及び消防組織法に規定された非常勤の特別職地方公務員である(地方公務員法第3条3の5)。法律の規定では、身分上は市町村長、副市長(助役)、市町村議員と同じ扱いである。

4.5 消防団員報酬

三次市の団員報酬等(図表4)を例に見ると、最も人員の多い団員の報酬は年16,000円あり、出場手当てや退団時には退職金も支払われるが、決して多いとは言えない。消防団はボランティア精神に基づく活動と言える。

図表4 三次市の平成19年4月1日現在の団員報酬・日当出動手当て

|

区別 |

支給単位 |

金額 |

備考 |

|

|

職務手当 |

団長 |

年額 |

100,000 |

|

|

副団長 |

年額 |

86,000 |

|

|

|

方面隊長 |

年額 |

72,000 |

|

|

|

分団長 |

年額 |

39,000 |

|

|

|

副分団長 |

年額 |

29,000 |

|

|

|

部長 |

年額 |

22,000 |

|

|

|

班長 |

年額 |

19,000 |

|

|

|

団員 |

年額 |

16,000 |

|

|

|

出場手当 |

1回 |

2,600 |

5時間以内現場において職務に従事した者。訓練,警戒に出場した者 |

|

|

5,200 |

5時間を超え現場において職務に従事した者(行方不明者捜索を含む。) |

|||

出典:三次市ホームページ、三次市例規集、「三次市消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例」、別表1(第16条関係)

http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02406971.html

5 三次市と全国の非常備消防団組織の現状と課題

5.1 全国と三次市の消防団数と消防団員数

平成18年4月1日現在の全国の消防団は2,584団(23,946分団)、消防団員は90万7人(内女性14,665名)である。平成19年1月1日現在の三次市の消防団は1団(37分団)、消防団員数は1,546名(内女性17名)である。

5.2 減少する消防団員

消防団員は昭和27年には200万人を超えていたが、現在では、90万人を切るという危機的な状況である。約6割も減少している。大きな要因として考えられるのが、高度経済成長による若者の都市部への流出、昭和・平成の大合併による消防団の再編成、少子高齢化による人口減少、地域社会の稀薄化、多種多様なライフスタイルや価値観の変化など時代の流れとともに消防団は減少の一途をたどっている。

また、現在の消防団員は「消防団員の顔」と「職場の顔」という二つの顔を持っている。消防団活動、災害非常事態への対応が求められるが、職場が遠隔地であったり、職務上その場を離れなかったりで、消防団員と仕事を両立させることはかなり難しい。消防団員からは「消防活動は厳しい」と言う言葉が聞かれ、消防団活動に意義を見いだしてはいるものの入団に踏み切れない若者は少なくない。[5]

そのため、総務省消防庁は市区町村に対して100万人以上の団員数を目指し消防団員減少抑止策を展開している。三次市の各地区の分団においては、自らが退団する前には自ら新入団員を確保しなければ辞められない現状があり、特に少子高齢化が著しい過疎地においては新たな若手の団員を入団させることは非常に難しい。

図表5 全国の消防団員数の推移

出典:総務省消防局消防団のホームページ消防団データ集

http://www.fdma.go.jp/syobodan/whats/history.html

|

図表6 今後の消防団の運営につて、どのようになると思いますか。 |

||||||

|

消防団回答 |

全体 3,173 |

政令市 12 |

100~10万214 |

10~2万 754 |

2~1万 677 |

1万未満 1,516 |

|

新入団員の確保が困難になり、団活動に支障が生じると思う。 |

44% |

8% |

28% |

36% |

42% |

52% |

|

団活動が参加できる団員が減少し、活動回数が減少していくと思う。 |

39% |

25% |

33% |

38% |

37% |

42% |

|

住民の消防団に対する認識が低下し、団活動の理解が得られにくくなると思う。 |

18% |

17% |

25% |

24% |

21% |

13% |

|

団員の高齢化が進み、組織の硬直化が進む。 |

37% |

33% |

28% |

29% |

28% |

46% |

|

女性団員が増加し、平常時などキ間細かい活動が更に充実していくと思う。 |

7% |

25% |

16% |

9% |

6% |

6% |

|

サラリーマン団員が増加し、それらに合わせた団活動を行うようになると思う。 |

64% |

67% |

74% |

70% |

68% |

58% |

|

消化活動から大規模災害や平常時の活動に役割が移っていくと思う。 |

17% |

42% |

31% |

21% |

15% |

14% |

|

消防防災活動だけでなく、それ以外の活動も行うことになると思う。 |

22% |

42% |

31% |

22% |

23% |

21% |

|

多くの原因により消防活動の存続が危ぶまれると思う。 |

7% |

0% |

3% |

4% |

7% |

9% |

|

その他 |

1% |

8% |

2% |

1% |

2% |

1% |

|

無回答 |

8% |

25% |

7% |

10% |

12% |

6% |

出典:総務省消防庁、消防団実態調査結果、平成13年10月

図表6によると、新入団員の確保が困難、団員の高齢化が進むと言った回答が多く、消防団の運営が厳しくなっていることが伺える。また、政令市等に比べ小規模な基礎自治体の消防団は深刻といえる。

5.3団員数の減少理由

|

図表7 消防団が減少した理由を教えてください。 |

||||||

|

市町村回答 |

全体 3,173 |

政令市 12 |

100~10万 214 |

10~2万 754 |

2~1万 677 |

1万未満 1,516 |

|

魅力ある消防団でないため消防団を辞めるものが多くなった。 |

7% |

40% |

15% |

7% |

5% |

7% |

|

人口減少、若者流失により団員が減少した。 |

74% |

40% |

37% |

53% |

67% |

87% |

|

住民の理解がないため入団者が減少した。 |

18% |

40% |

36% |

29% |

23% |

11% |

|

サラリーマンが活動できないことを理由として入団しないため。 |

42% |

20% |

59% |

60% |

51% |

32% |

|

常備消防の強化推進のため消防団員数を削減したため。 |

12% |

20% |

14% |

13% |

15% |

10% |

|

常備消防団の進展により消防団の必要性が減少したため。 |

4% |

0% |

6% |

4% |

4% |

4% |

|

その他 |

5% |

20% |

8% |

9% |

6% |

4% |

|

無回答 |

1% |

0% |

2% |

2% |

1% |

1% |

出典:総務省消防庁、消防団実態調査結果、平成13年10月

図表7によると、消防団の減少理由として、どの基礎自治体も人口減少、若者流出により団員が減少したとの回答が多く、特に小規模自治体は深刻である。次いでサラリーマンが活動できないことを理由として入団しないためとの回答が多い。

5.3.1 産業・就業構造の変化

社会経済の進展により産業構造や就業構造は大きく変化し、日本の就業者の全体に占めるサラリーマンやOL、いわゆる、被雇用者団員が大幅に増加している。消防団員全体に占める割合が、昭和43年で26.5%であったが、平成17年には69.8%と、43.4ポイント増加している。[6]今後も被雇用者団員は増え続けることが予想されるため、被雇用者が消防団員として入団しやすく活動しやすい活動環境を整備する必要がる。

図表8 消防団員の就業形態構成比(単位 %)

|

区 分 |

被雇用者 |

自営業者 |

家族従事者・その他 |

合 計 |

|

平成17年 |

69.8 |

15.1 |

15.1 |

100.0 |

|

平成 8年 |

65.4 |

21.8 |

12.8 |

100.0 |

|

昭和61年 |

54.5 |

28.3 |

17.2 |

100.0 |

|

昭和51年 |

42.8 |

33.9 |

23.3 |

100.0 |

|

昭和43年 |

26.5 |

42.3 |

31.2 |

100.0 |

出典:財団法人日本消防協会、新時代に対応した消防運営 ~充実強化方策と消防団活動事例~、p9

5.3.2 地域コミュニティの変化

近年、社会構造・就業構造の変化、核家族化、大都市への若年層の流出、都市化の進行や個人の価値観の多様化が進む中で、地域における連帯感が希薄化するなど地域社会(地

域コミュニティ)の機能が低下し、従来の主たる方策であった地縁等による確保が難しくなっている。このような状況を踏まえ、就業構造や、個人のライフスタイル、価値観の尊重に配慮しながら、地縁による消防団員の確保に加えて入団促進の方策や、活動環境の整備を行う必要がある。[7]

5.3.3 少子高齢化に伴う若年層団員の減少と中高齢層団員の増加

全体的に団員が減少する中で、特に20代の団員数が大幅に減少しており、代わりに40代・50代の団員は増え、このままでは、消防団員の高齢化が進んで行くことが予想される。

|

図表9 全国の消防団員の年齢構成比率の推移 |

||||||

|

(単位:%) |

||||||

|

区分 |

~19歳 |

20~29歳 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50歳~ |

平均年齢 |

|

昭和45年 |

3.3 |

37.6 |

44.8 |

12.1 |

2.2 |

32.5歳 |

|

50 |

1.9 |

39.9 |

39.2 |

15.9 |

3.1 |

33.3歳 |

|

55 |

0.6 |

.33.2 |

43.3 |

17.3 |

5.6 |

33.7歳 |

|

60 |

0.5 |

29.5 |

47.3 |

15.7 |

7 |

34.5歳 |

|

平成 2年 |

0.5 |

27.3 |

45.5 |

19.1 |

7.6 |

35.2歳 |

|

7 |

0.5 |

25.7 |

42.4 |

23.1 |

8.3 |

35.9歳 |

|

12 |

0.4 |

25.5 |

39.0 |

24.3 |

10.8 |

36.7歳 |

|

18 |

0.4 |

21.5 |

39.4 |

24.8 |

13.9 |

37.8歳 |

出典:総務省消防局消防団のホームページ

図表10 三次市の消防団員の年齢構成

平均年齢 41.54歳(平成18年4月1日)

全国平均に比べ過疎化と少子高齢化が進む三次市の平均年齢は約3.7%と高い。

5.3.3 市町村合併による再編

市町村合併の急速な進展により平成11年4月に3,229あった市町村が平成19年4月1

日現在で1,802に大幅に減少した。同時に消防団や消防団員も再編を余儀なくされ、「市町村合併に沿って新たな定数を定める際に旧市町村のバランスに配慮して従前より削減した」という市町村は多い。

5.3.4 行政の事業所等へのPR不足

消防団員の約7割が被雇用者であるにもかかわらず、これまで、行政から事業所等へのPRが十分でなかったことや、消防団活動の社会への浸透度が低いなどの理由から、事業所等の理解が得られず団員の確保が難しくなっている。[8]

5.3.5

消防団への不参加の理由

① 階級制度や規律が厳しい。 ② 日曜日に訓練などがあり自由に行動ができない。③ 危険な作業がある ④ 仕事が忙しい。⑤ 遊びが忙しい。⑥ 体力的に難しい。年齢的に難しい。⑦ 魅力がない、面白いことがない。⑧ 家族が反対する。⑨ 職場から反対される。[9]

6 消防団員の確保に向けて

6.1 被雇用者団員の活動の環境整備

消防団員の就業形態は大きく変化しており、消防団員全体に占める被雇用者の割合は平成17年度で69.8%である。今後、消防団員の確保及び活動環境を整備するうえで、雇用事業所の理解が不可欠であることから、市町村は消防団と事業所の連絡体制を確保し消防団の情報を提供するほか、事業所側の要望を把握して対応し、協調体制を確立することが必要である。また、事業所としても、地域と共生を図る観点から、雇用者が消防団活動に参加しやすい体制を構築し、社会的責任及び社会貢献を果たす必要がある。

6.2 公務員及び公共的団体職員確保の入団促進

平素から地域住民と関係の深い業務に携わり、住民にとって身近な存在として、市町村職員・都道府県職員等の地方公務員、郵政公社職員・農業協同組合職員等の公共的団体職員、そして、教職員などがおり、これらの職員が消防団に入団して、活動に参加することは、地域と一体となった防災体制の構築のために有効である。特に、市町村職員が消防団に入団し、消防活動を体験するほか、地域住民とふれあい、地域の災害対応体制を理解することは、各種行政を進めていく上で、非常に有効である。[10]

平成17年4月1日現在で公務員及び公共的団体職員は87,783名が入団している。

6.3 大学生や専門学校生等の若年層の入団促進

大学生や専門学生は、居住地や通学地が偏在し、在学期間が1年から6年程度と短いことから、地域防災を担う消防団にとって継続的な力になりにくい面はあるが、しかし、短期であっても、消防団活動に参加して消防や地域防災に関心を持つことは、卒業後、各地に就職した際に、消防団活動や自主防災組織活動などに参加し、地域防災の担い手となることが期待されることから、全国的な視野に立てば、大学生や専門学校生等の入団を促進することが必要である。[11]

6.4 女性消防団員の現状と課題

急速な少子高齢化の進展や被雇用者団員の比率が高くなり、地域防災力の低下が懸念されている現況下において、消防団を充実強化し地域の安全確保という消防団の役割を果たしていくためには、地域に密着して生活し、地域コミュニティの結び付きと言った観点からも、女性団員数の増加が課題であり、女性の消防団への入団を促進し、地域の消防防災力を総合的に高める必要がある。[12]

「新時代に即した消防団のあり方に関する検討委員会」では、全国の総女性消防団員の目標数値として、消防団員の1割、すなわち10万人という数値目標を示している。[13]しかしながら、具体的活動内容まで示されていないため、女性団員数の採用団数、女性団員の採用数については微増に止まっている。

6.2.1 女性消防団員数の推移

平成18年4月1日現在の全国の女性消防団員数は14,665人で全体の約1.6%であり、また、女性を採用している消防団は約1,010団で、全体の34%と少ないが微増傾向にある。

三次市においては、平成19年4月1日現在の女性消防団員数は17人で全体の約1.0%であるが、その内12名は三次市消防音楽隊に所属しており、37分団中2分団が女性消防団員(5名)を採用している。また、自主防災組織として婦人消防クラブ6団体があり、866人の女性が所属している。活動費として、三次市女性消防団体活動費補助金が交付されている。

三次市においては、平成19年4月1日現在の女性消防団員数は17人で全体の約1.0%であるが、その内12名は三次市消防音楽隊に所属しており、37分団中2分団が女性消防団員(5名)を採用している。また、自主防災組織として婦人消防クラブ6団体があり、866人の女性が所属している。活動費として、三次市女性消防団体活動費補助金が交付されている。

出典:総務省消防局消防団のホームページ消防団データ集

|

図表10 女性の消防団への参加についてどのように考えますか。 |

||||||

|

消防団回答 |

全体 3,173 |

政令市 12 |

100~10万 214 |

10~2万 754 |

2~1万 677 |

1万未満 1,516 |

|

是非入団してほしい |

24% |

33% |

29% |

23% |

23% |

24% |

|

希望があれば入団してもらいたい |

39% |

50% |

30% |

40% |

40% |

39% |

|

入団は拒まないが、消防団活動を女性が行うのは難しいと思う |

18% |

17% |

17% |

18% |

19% |

18% |

|

特に必要はない |

14% |

0% |

14% |

15% |

14% |

15% |

|

その他 |

3% |

0% |

7% |

4% |

3% |

3% |

|

無回答 |

1% |

0% |

2% |

2% |

1% |

1% |

出典:総務省消防庁、消防団実態調査結果、平成13年10月

図表10によると、女性消防団員の入団に対して是非入団して欲しい等肯定的な回答は、消防団全体として実に63%に上る。少子高齢化に対応するため、女性消防団員の参画は今後の重要な課題といえる。

6.2.2 女性消防団員の確保に向けて

① 市町村、消防本部、消防団が連携協力して活動環境の整備、広報、啓発活動の充実促進等を推進すること。

② 消防団において女性に活躍してもらうためには、1割という枠にとらわれず、各消防団で女性団員の目標数値を設定すること。

③ 「男性の仕事」と言った固定観念を取り除き、男女共同参画社会の実現に向けて女性消防団員の加入促進に力を入れること。

④ 婦人防火クラブ等が活発な地域であっても、消防団と自主防災組織が地域防災において果たすべき役割が異なることを認識し、女性の消防団への入団を積極的に推進すること。

7 分権時代における非常備消防団の役割

7.1 住民と協働する先進事例

7.1.1 東京都八王子市消防団の事例

人口:537,561人 面積:186.31k㎡ 団員 1,509人

「消防団員が一人暮らし高齢者宅の家具転倒防止器具取り付け」

震災対策事業の一環として70歳以上で一人暮らしの方を対象に、家具転倒防止金具の無料配布を実施し、自分で取り付けができない方は、希望により消防団が取り付けを行っている。平成17年4月1日現在で70歳以上の一人暮らしの方5,438人に対して地域の民生委員が金具の無料配布及び取り付け希望調査を行ったところ、1232人が取り付けを希望し、消防団では、分団単位で地域割りをし、建設関係の団員が中心となり、一件毎に連絡を取りながら金具の取り付けを行っている。地域に根ざした消防団として、活動服を着用して作業を行ったことで、対象の方々に安心感と信頼感が生まれている。また、地域との結び付きもさらに強くなると同時に消防団活動に対する関心が深まっている。[14]

7.1.2 福岡県遠賀町消防団の事例

人口:19,272人 面積:22.14k㎡ 団員84名

「高齢者訪問指導及び催事後方支援」

身体的に運動機能の衰えがちな高齢者世帯や独居高齢者を訪問し、消火器の点検や防火指導など、住民と団が一体となった環境づくりをしている。また、福祉施設や町主催の催事では警戒警備への参加を行い、後方支援をしながら住民との交流も行っている。地域密着した活動で火災による死亡者ゼロを目指している。[15]

7.1.3 広島県三次市消防団吉舎方面隊の事例

人口:60,732人 面積:778.19k㎡ 団員:1,546人

「消防団が20年ぶりの奉納神楽を開催」

平成18年11月3日、吉舎艮神社秋季例大祭の前夜祭として2日夜、三次市消防団吉舎方面隊並び氏子総代主催のもとに、同神社神楽殿において横谷神楽団を招聘して奉納神楽を開催した。多くの地元の観客が訪れ20年ぶりの神楽を堪能した。今後も地域活性化のために消防団が先頭に立って様々な行事を行うことを検討している。[16]

以上、紹介したとおり、全国各地の消防団は火災・水害等に出動する以外にも、多種多様な地域密着型の活動を展開している。

7.2 他に類を見ない地域における若者の組織率№1

図表8、図表9で示しているとおり、消防団員の平均年齢は上昇しているものの、10代、20代、30代の団員の加入率は60%以上であり、他のどの団体や組織よりも地域における若者の組織率は№1といえる。

7.3 地域協働の旗手

7.3.1 地域密着型組織

消防団員は一般に地域の住民であり、地域との繋がりが深く、各種事情について豊富な経験を有している。このような消防団員は全国に約90万人おり、我が国で最大規模の地域密着型の組織である。

7.3.2 消防団に入団して良かったこと(宮城県仙台市青葉区に在住の教職員Sさん)

① 構成メンバーが公務員、自営業(酒店、米穀店、木工店、自転車店)など多種多様であり、色々な職業の人たちと話をすると気づかされることが多く、本業にプラスになるだけでなく、視野も広くなった。② 火事をはじめ災害の本当のこわさがわかるようになった。③ 地域に多少なりとも役立っているという実感がわいてきた。④ 職場で、消防活動で得た知識を生かすことができる。⑤ 積載車で広報活動をしている際、「ご苦労さまです」と声をかけられたときは、「自分も地域の役に立っている」と実感できてうれしい。また、Sさんは次のように述べている「消防団は職業ではありません。しかし、自分たちの住んでいる地域社会は、所定の税金を支払い、割り当てられた一定の役割を無難に果たせば、それでいいということにはならないということを、消防団活動を通じてわかりかけてきたように思います。以下省略」[17]

7.3.3

阪神・淡路大震災における消防団の活躍

後藤一蔵は次のように述べている。阪神・淡路大震災においては、消防団員の多くは被災者でありました。災害時には家族の安否確認後は、消防団の一員としての任務に取りかかっています。被災者の生死を大きく左右されるといわれる被災発生からの3日間、消防団員は必死の救助活動を続けました。自分自身がけがや死と隣り合わせの状況下にもかかわらず、いかに消防団員は必死の活動をしたか、また、地域の人たちとの関わりについて、消防団員の手記をもとに再現してみます。事例A 頭から血が流れるのを感じ、けがをしたのを察知。幸い傷の程度も軽く、妻子に近所の母親の様子を確認に行ってもらい、下の子にけがの処置をしてもらってからすぐに団服に着替えた。家族の安心を確かめて、タオルを頭で抑えてヘルメットをかぶり外に出る。(『長田消防団』祈りの足跡』)事例B 家族をそのまま家に残す。「落ち着け、もうすぐ明るくなる。それまでに着る着物を身につけ、ケガをしないよう靴下を厚めにはいておけ」。そして、自分のみ脱出。「消防団員はすぐ集まれ!」間髪を入れずに助けを求める声。靴とヘルメットを取り出しにくずれた階下にもぐり込む。表に出たとたん次から次へ救助を求める声。家族よ許せ!(『長田消防団』祈りの足跡』)消防団員の多くは、災害発生という非常事態に遭遇したとき、「自分は消防団員である」という自覚・使命感が頭をよぎったといいます。

「消防団員にとっては、一旦家を出た瞬間に、消防団という組織の一員としての行動が当然期待され、それは普段はあまり意識することのない自らの使命というものを受け止めざるを得ない状況に追い込まれた。そこには、自分の家のこと、職場のことが介在する余裕はなかった。」(『長田消防団』祈りの足跡』)とうい言葉には強い使命感がにじみ出ています。[18]

阪神・淡路大震災を通じて、改めて消防団の必要性が全国へ示されたことだろう。消防団員は地域コミュニティにおいて大切な存在であり、今後、その重要性は益々高まるであろう。

|

図表11 消防団とは関係なくコミュニティの活性化に関する活動を行っていますか。 |

||||||

|

消防団回答 |

全体 3,173 |

政令市 12 |

100~10万 214 |

10~2万 754 |

2~1万 677 |

1万未満 1,516 |

|

行っている |

18% |

50% |

26% |

20% |

19% |

15% |

|

行っていない |

80% |

50% |

72% |

78% |

80% |

82% |

|

無回答 |

2% |

0% |

2% |

2% |

1% |

3% |

出典:総務省消防庁、消防団実態調査結果、平成13年10月

図表11によると、政令市を除いては、コミュニティの活性化に関する活動を行っていると回答した消防団は少ない。今後、コミュニティ活動を行っていないと回答した消防団が活動を行い、また、現在活動している消防団は更に活動の輪を広げることにより、少なからず地域は活性化される。

|

図表12 住民の要望により行うことが多い活動は何ですか。 |

||||||

|

消防団回答 |

全体 3,173 |

政令市 12 |

100~10万 214 |

10~2万 754 |

2~1万 677 |

1万未満 1,516 |

|

防災、避難訓練 |

38% |

67% |

56% |

41% |

37% |

34% |

|

消火器等の取り扱い、救急救護の指導等の教育訓練 |

47% |

67% |

37% |

42% |

50% |

49% |

|

管轄区域内の巡回見回り(治安維持等) |

41% |

50% |

51% |

42% |

40% |

39% |

|

イベントや祭事への参加、会場整理等 |

49% |

92% |

77% |

65% |

52% |

36% |

|

行方不明者(徘徊老人等)の捜査 |

59% |

42% |

39% |

60% |

66% |

58% |

|

道路・河川・海岸の清掃、草刈、野焼き等 |

12% |

8% |

10% |

14% |

14% |

10% |

|

その他 |

1% |

0% |

0% |

2% |

1% |

2% |

|

無回答 |

2% |

0% |

2% |

2% |

1% |

3% |

出典:総務省消防庁、消防団実態調査結果、平成13年10月

図表12によると、地域住民からの要望により、高齢者対策や行方不明者の捜索や各種の地域行事への参加等で消防団は重要な役割を担っている。しかし、小規模な基礎自治体より政令市等規模が大きくなるほど、地域密着の活動が多いといえる。

8 まとめ

中山間地域に位置する三次市は急速に進む少子高齢化、人口減少、過疎化、そして、限界集落から崩壊集落を防ぐべく、生き残りをかけ「選ばれる自治体」を目指し、全国に誇れるソフト事業を中心とした各種施策を展開している。しかしながら、行政だけでの自治体経営では、この混迷し疲弊した時代を乗り切ることはできない。

そこで、行政経営を担う市職員、市民(地域住民)、NPO,ボランティア組織、そして、消防団がバラバラに地域のコミュニティ活動やまちづくりを行うのではなく、身近な存在同士で一体となり実践に移すことが重要である。

その中で今回、取り上げたのが地域活性化の一角を担う、三次市各地域に存在する消防団であった。全国各地の消防団と同様に決して三次市消防団も前途洋々とは言えないが、「自分の住むまちは自分で守る」と言うボランティア精神で活動している1,546人の団員、若者組織率NO.1が防災活動に止まることなく、地域コミュニティ活性化のための取り組みを行えば必ず、地域そして、三次市は元気になるであろう。このことを実現するために次のことを提案する。① 三次市としては、消防団を巻きこんだまちづくり活性化対策を立案する。また、(仮称)三次市消防団地域コミュニティ活性化交付金を創設し、地域コミュニティの活性化に係る活動を積極的に展開する消防団に対して交付金を交付する。② 三次市職員は男女問わず積極的に消防団に入団し、防災活動等を行うとともに、自らの地域をみつめ、「協働」とは何か、「自助」・「共助」・「公助」とは何かを考え仕事に役立てる。そして、シナジー効果として、地域のコミュニティ活性化のための活動に積極的に参加する。

9 おわりに

今回のレポートを通じて、消防団活動の存在感、重要性を改めて痛感させられた。筆者自身も消防団に入団し13年目となるが、昼夜を問わず火事現場や水害現場、また、行方不明者の捜索には出動するが、訓練や格納庫点検、そして、祭りの警備等「やらされ感」が強い。しかし、これからは意識、視点を変え消防団力を活かし、過疎化が進む自分の地域、そして、三次市の安心・安全と活性化のために、一人暮らしの高齢者宅訪問、夜間の防災・防犯活動の強化、子どもたちが魅力を感じる地域行事等を実践していきたいと思う。

【参考文献】

【1】 後藤一蔵、『国民の財産!消防団』、近代消防社刊、2006

【2】 総務省消防庁、消防団と事業所の協力体制に関する調査検討委員会報告書、「消防

団と事業所の協力体制に関する調査検討会」報告書、平成18年3月

【3】 総務省消防庁消防団実態調査結果

【4】 総務省消防庁、地域防災体制の充実強化に向けた消防団確保のための調査検討会

「地域防災体制の充実強化に向けた消防団員確保のあり方について」、平成16年3月

【5】 総務省消防庁防災課、「消防団員確保資料集」、平成18年10月、p16、(消防団への女性の入団促進について(通知)平成16年2月19日)

【6】 財団法人日本消防協会、「新時代に対応した消防団運営」

【7】 総務省消防庁、「平成17年度 全国消防団意見発表会・消防団地域活動表彰式報告書」、平成18年3月

【8】 ㈱菁文社、「げいび グラフ」第102号、平成19年1月25日発行

【9】 総務省消防庁消防団ホームページ、消防団の歴史 http://www.fdma.go.jp/syobodan/whats/history.html

【10】 総務省消防庁消防団のホームページ、活動内容

http://www.fdma.go.jp/syobodan/whats/history.htm

【11】 三次市ホームページ、三次市例規集「三次市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」、別表1(第16条関係)

http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02406971.html

【12】小野市消防団のページ、「小野市消防団活性化アンケート結果」、平成12年1月実施 http://www.city.ono.hyogo.jp/~syobo/siryou/ankeet/ankeet-index.html