2006年5月20日自治制度演習 早稲田大学大学院公共経営研究科

テーマ:「地方分権時代のPR行政」 熊本伸介

1. はじめに

日本におけるPR(Public Relations、本稿では広報・広聴と訳す)には、同義語として「広報」という言葉があるが、これは本質を欠いた言葉である。井之上は「PRとは、組織や個人が最短距離で目標や目的を達成する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースにしたリレーション活動である」[1]と定義している。従来型の広報は、文字通り「広く報じる」ことを目的としている。そのため、広聴が欠けてしまい、情報発信する側の顔しか見えず、双方向のコミュニケーションにならない。

日本のPR行政を揶揄する言葉に、「聴きっぱなし広聴」という言葉もある。これも井之上のPRの定義から大きく外れたものである。PRには、倫理観と自己修正を欠かすことができない。倫理観や自己修正を内包したPRは、住民、職員などのステークホルダーに向けて情報を発信し、逆に彼らからフィードバックされた情報をもとに状況を分析し、自分たちに誤りがあればそれを即座に修正し、新たな政策立案により、再びメッセージを発信し、実施していく。こうした行為を繰り返すことにより、状況変化に対応し、目的を速やかに達成することができる。発信した情報のフィードバックを行い、よりよいものを吸収したり誤りを修正する姿勢がなければ目的を達成することはできない。つまり、「聴きっぱなし広聴」では、目的を達成するのに時間がかかり、目的達成への最適な環境を継続的に作り出すことができないのである。

本稿では、テーマに「地方分権」という言葉を入れている。これまでの行政のあり方は、中央集権的であり、民主性よりも行政の効率性を重視してきた。だが、1999年に成立した地方分権一括法によって、機関委任事務が自治事務になった。その効果は、自治体の事務が、国の包括的指揮監督権から解放され、条例制定権の対象となったことである。そのことによって、地方公共団体の経営に、住民の声を反映させ、組織に創意工夫を促す余地を与える。まさに地方分権推進委員会の答申にある「地域の個性と主体性の発揮」が求められる。この地域の個性と主体性を担うのは、行政ではない。住民自治の時代では、住民と行政のパートナーシップが必要になり、そのパートナーシップの構築のためには、住民意思をベースにした、新たな行政経営が求められている。

これからの自治体経営において、広報・広聴(PR)が重視されるのは、まさにこの点にある。住民のニーズをいち早く把握し、政策に活かす、あるいは地域における協働を実現するためには、何よりも住民とのコミュニケーションに基づく行政経営が求められる。それを担うのが、PRである。

2. PR行政の経緯と現状[2]

PRとは、「組織や個人が最短距離で目標や目的を達成する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースにしたリレーション活動」である。しかし、地方公共団体の行政PRの現状を見ると、「双方向のコミュニケーション」や「自己修正」ができていない。なぜ、これらができなかったのか。歴史的な経緯と現状についての考察を進めていく。

2−1戦後直後

日本の戦後のPRは、GHQの指令から始まる。1946年12月に、「PRO(Public Relations Organization)ハ政策ニツイテ正確ナ資料ヲ県民ニ提供シ、県民自身ニソレヲ判断サセ、県民ノ自由ナ意思ヲ発表サセルコトニツトメナケレバナラナイ」という通達を、中央・地方官庁に出し、PROの設置を求めた。この通達によって、戦後日本の広報・広聴行政は始まった。

GHQは、地方公共団体に対し、情報の提供と収集という、広報と広聴の機能を持つ組織の設置を求めた。しかし、この広報・広聴という考えは日本になじみがなかった。明治憲法下では、行政機構は近代化したが、天皇大権のもと、政府が積極的な情報開示や広報を行うことはなかった。通常の情報伝達は、官報とマスメディアを介して行われ、日中戦争以後は、町内会などの地域組織を情報媒体として活用した。このように、日本には、広報という考えはあっても、広聴という概念に対する知識はなかった。

こうした事情があったため、PRに対する理解が乏しかった。また、GHQ民間情報教育局(CIE)が中央官庁の職員に対して行った講習は、広報を主眼に置いたものだった。GHQから指導を受けた当時の富山県庁渉外課長(後に人事院広報課長)樋口亮一は、当時を振り返って、「占領当時のGHQがどのような権力を持っていたかは、いまさらいうまでもない。いわゆるオールマイティからの示唆だから一議に及ばず設置しなければならないのだが、困ったことに、カンジンのPRという言葉がハッキリしない。よくわからないのだから…」[3]と記録している。

このような事情から、PRと広報(Public Information)の違いがよくわからず、概念的に導入された民主主義が十分に根付いていない状況のなかで、実際の現場では、「PR=情報提供活動」と偏った形で捉えられ、情報の到達を目的とした情報提供に尽きるものであった。

2−2経済の高度成長の終わりと市民意識の芽生え(1960年〜74年)[4]

再びPRに対する注目が集まったのは、住民運動が各地で起きたことによる。高度成長のひずみに対応する形で高まった住民運動を契機に、PRのあり方も変化した。住民の不満や怒りに対応するために、窓口の必要性が高まり、全国の地方公共団体においては、窓口の設置以外に、市民アンケートの実施、市制モニターの設置、市民相談会の実施がこのころに行われた。これらを組織的に実施するために、広報・広聴課の設置や充実が進められることとなった。

広報においても、次のような変化が見られた。住民運動の発生に対して、行政側の誠意や努力を伝えることが重視され、広報活動は市民に対して行政努力をアピールするといった面が出てきた。そのため、従来までの単なる情報の到達だけではなく、自治体の情報提供活動を住民に知ってもらうために、テレビを使うなどの工夫が取り入れられた。

こうした趨勢をより決定的なものにしたのが、1963年に

しかし、住民と地方公共団体との双方向のコミュニケーションには至らなかった。多くの自治体がこの時期に行ってきたPRは、地方公共団体と住民との間の信頼関係を構築するという本来の目的のものではなく、住民運動を未然に防ぎ、運動に参加する住民を説得するという性格を有していた。また、飛鳥田

2−3住民対応型のPR(1975年から現在まで)

この時期、人々がモノに対する関心だけでなく、心の豊かさや自己実現に目を向けるようになり、反対だけでなく、自主的な社会参加が促され、前向きな提案が行政になされるようになった。この時期の広報は、情報の到達と内容の認知に加えて、自治体が提供する情報に対する理解や納得を得ることが重要になってきた。その背景には、これまで自治体が、ただ住民の意見を聴いていただけではないかという、聴きっぱなし広聴の反省があった。ここに至って、市民に自治体の状況や活動を知ってもらった上で、建設的な意見を聞かせて欲しいという自治体側の要望と、市民の意識が合致したのである。

これによって、PRのための行政側の活動は、苦情を受け止める事後的対応から、市民ニーズを把握するという事前的な対応に変わることが求められる。社会資本整備が一通り終わり、財政が厳しいなかで、自治体として次にどういう財やサービスを提供していくべきか、また、施策の中心も供給者から生活者への転換が進み、自治体側も積極的な住民ニーズの把握が必要になったことなども背景にある。つまり、施策を実現する前の、市民の声の収集を重視した活動が、この時期の特徴であり、市民ニーズの把握が情報収集活動の新しい目的として付け加わったといえる。

この時期、住民を自治体が望むように誘導するのではなく、多様化した市民に対応していこうという姿勢で行われる「住民対応型」PRと呼べる。しかし、住民の声を聴いて自治体が変わり、また住民も自治体や他の住民とのダイアログを通じて、変化する「自己修正型」PRには、まだ到達していない。

2−4.PRの現状

|

|

複数回答可 平成15年度調査

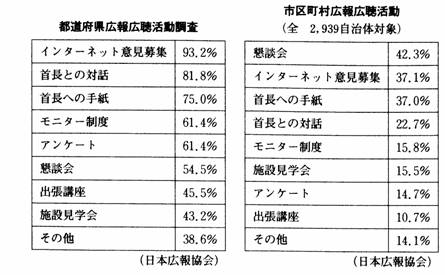

広聴活動は、広報活動と比べて、低調と言われるが、上の調査結果を見る限り、各地方公共団体は工夫をこらしながら取り組んでいる。特に、近年、インターネット広聴が盛んに行われている。都道府県ではほとんどの自治体が行っており、市町村は4割と低いが、小規模の自治体も含んでいることを考慮すれば、高い比率といえる。

また、懇談会や首長との対話、出張講座などについても、取り組む自治体は増えてきている。これらは、広聴のみならず、広報の視点からも活用されており、住民との対話促進に貢献している。

しかし、職員の意識という課題もある。職員の中には、広聴に対して関心の薄い人が目立つという指摘がある[5]。広聴の耳を持たず、住民に対して的確な対応ができない職員がいたならば、住民に不信感を抱かせる要因となる。本稿の冒頭で、PRとは、「組織や個人が最短距離で目標や目的を達成する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースにしたリレーション活動である」と書いた。これからは、IT社会ではなく、ICT社会である。地方公共団体においても、住民との「双方向のコミュニケーション」を行うためのインフラ整備が整いつつある。しかし、「自己修正」が欠けたままでは、住民対応型PRのままであろう。今からでも自己修正型PRを実行することができるのに、できていないのはなぜか。次章で考察を進めていく。

3.なぜ自己修正型PRにならなかったのか

地方分権時代、住民を自治体が望むように誘導するのではなく、住民の声を聴いて自治体が変わり、また住民も自治体や他の住民とのコミュニケーションを通じて、変化する「自己修正型」PRが求められるようになる。しかし、実際にはそうなっていない。前章では、歴史的な経緯から検討を重ねたが、その他の要因について考察しながら、自己修正型PRにならなかった理由について検討していく。

3−1.広報偏重

広聴が次第に注目されるようになったが、実態として、広報偏重なのは否めない。

吉村は「これまでの地方公共団体の広報・広聴行政は、情報発信である広報機能と情報発信である広聴機能の双方向性の情報交流機能として構成しなければならないにもかかわらず、広報機能が肥大化している」[6]と指摘している。また、上野は「地方自治体における財やサービスの生産・供給機能が圧倒的な比重を占めているため、サービスなどの情報提供である『お知らせ』の比重が高くなった」[7]と指摘している。

高度経済成長以後、住民の価値観は多様化してきたが、地域社会の意思を統合する手法については、地方公共団体は遅れをとり、住民意思の統合よりも機関委任事務など法令に準拠して硬直化した執行体制を繰り返し、組織の是正や手法の改革に創意工夫を怠ってきたという経緯がある。本来ならば、社会の多様化に合わせて、住民の意思を吸い上げるための広聴機能の拡大が必要であった。しかし、それを怠り、硬直的な組織運営を行っていたため、広報偏重になり、住民とのコミュニケーション不足に陥った。

3−2機関委任事務の存在

前項で、広報偏重の問題を指摘したが、なぜ地方公共団体は住民とのコミュニケーションをしてこなかったのか、また、地方公共団体は誰とコミュニケーションをしてきたのか。その原因は、前項で指摘したが、機関委任事務の存在があったからであり、国から地方公共団体への一方向のコミュニケーションが行われてきた。

『地方分権推進委員会第1次勧告』によると、都道府県の事務の7割から8割、市町村では3割から4割を機関委任事務が占め、行政過程において、住民の意思よりも国の機関との調整が重要であった。特に都道府県においては、県民向けの窓口は、保健・福祉などに限られていたため、県民とのコミュニケーションの機会が限られ、県民との対話に消極的であったとの指摘がある[8]。このため、都道府県においては、行政の決定事項や財・サービスのための情報提供が優先され、住民と行政とのコミュニケーション機能としてより、インフォメーション機能の役割が主要な役割となったとの指摘がある[9]。

地方分権一括法が成立してから、今年で7年である。しかし、今なお、古い時代の感覚から抜け出せないでいる。そのためには、何をしなければならないのか。次章で検討していく。

4.これからの課題

行政におけるPR活動の円滑化は、住民の協力があってこそ成立するものである。住民の協力は、行政が行う広聴活動に対して信頼しているかどうかにかかっている。この信頼は、情報提供者に対する行政のリアクションによって醸成させる。つまり、自分の意見がどのように扱われたのか、無視されたのか、情報提供者には気になるところである。しかし、現実は言いっぱなし・聴きっぱなしになっていることが多い。まず、この問題を解決するためには、広聴が必要であり、そのための手法の構築が必要になる。

4−1.住民の意思を正確に捉えて、行政評価に反映

これまでの広聴活動は苦情処理や市長への手紙など、行政に直接影響を与えることはなく、首長の聴く姿勢をアピールする程度である。住民とのパートナーシップを前提とする地方公共団体の経営においては、住民の声を政策評価や施策の再検討に活用すべきであり、「聴きっぱなし広聴」と揶揄されてきた広聴を改革すべきである。また、事務事業評価など、多くの自治体が行政評価を実施しているが、行政内部の尺度と用語で記述されるため、住民には分かりにくいものがあり、改善の余地はまだある。

4−2.住民の声を政策形成に反映させる手法や条例の開発

4−1で述べた以外にも手法が必要になる。言うまでもなく、住民から寄せられる声は政策のシーズである。にもかかわらず、多くの行政機関では、形式的な回答で処理されることが多い。この問題を解決するために、住民の声を総合的に判断するためのルール作りが必要になる。

近年、一部の先進的な自治体では、「住民自治基本条例」や「住民参加条例」を作成しているが、「広聴」と銘を打った条例は一つしかない。その唯一の条例は、

この条例によれば、庁内では、条例の統一的な運用を図るため、助役や各部次長クラスによる「運用委員会」が組織され、意見聴取の流れを管理したり、意見聴取の手法を検討している。市が計画などを作成しようとするときは、事前に計画を公表し、市民から意見を聴取しなければならない。公表は新聞、広報誌、ホームページなどを活用して適時行う。聴取の方法は審議会、懇談会、意見交換会、説明会、研究集会、勉強会、市制モニター、意見調査、パブリック・コメントなどの制度を活用して行われる。また、市民から寄せられた意見は、原則公表される。

各地方公共団体においても、「広聴条例」を作成するか、あるいは「住民自治基本条例」を作成し、そのなかで広聴の姿勢を明確に打ち出すべきである。

5.終わりに

近年、地方・中央問わず、電子政府化が進んでいる。しかし、電子政府化が進展すると、効率は上がるかもしれないが、行政の「顔」が見えなくなるおそれがあり、地方公共団体と住民のコミュニケーション・ギャップはますます広がるかもしれない。このギャップを埋めるためにも、PRは血の通った情報提供や住民の声に耳を傾ける努力が必要になる。

また、地方公共団体において、パートナーシップ型行政が進んできているが、これは、信頼があってできることである。役所に対する不信感、コミュニケーション不足、こうしたことから醸成される行政に対する無関心は簡単に解決できない。簡単には解決できない問題だからこそ、遠回りかもしれないが、まずコミュニケーションをするところから始める。それが案外、一番の近道かもしれない。

最後になるが、PRとは、「組織や個人が最短距離で目標や目的を達成する、『倫理観』に支えられた『双方向性コミュニケーション』と『自己修正』をベースにしたリレーション活動である」である。まだ、全体的に詰が甘いところがあり、4.の「これからの課題と方向性」も普通に求められていることで目新しいことでもない。皆様からの指摘を受けて、コミュニケーションをし、自己修正をしながら、甘いところを直し、目標である、いい修士論文の作成に取り組みたいと思ってます。