�n���������x���K

��P�Z���X�^�[��R�N�[���@�Ж@�~�搶

�S�T�O�S�P�O�P�X�|�P�@����@��S

�e�[�}�F�l���������ł̒n�抈������

�P�D�͂��߂�

�u�P�D�Q�X�V���b�N�v�B���ɓ��{�̏o�����������܂ł����B���ɓ����s�ł͑S���Œ�̂O�D�X�X�W�V�Ƃ��������܂Œቺ���Ă���B�o�������u�P�v�Ƃ������Ƃ͕���Ƃ����Q�l�̐l�Ԃ���P�l�̎q���������܂Ȃ����Ƃ��Ӗ����A����͈ꐢ�ゲ�Ƃɐl������������Ƃ������Ƃł���B���́u�P�v�ɏo�����͌���Ȃ��߂Â��Ă���B

���̃��|�[�g�ł͐l������������̓��{�Љ�ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ��̂��l���A�Ƃ��ɐl���������傫���Ɨ\�z�����n���E�ߑa�n�悪�ǂ��悤�ɑΉ����ׂ����A��������̂Ƃ���B

�Q�D�l�������ɑ���l����

�y�ϐ��@�l�������͈ꍑ�̐����ɖ��ڂɂ�������Ă��邪�A�����C�R�[�����ނ��Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B�m���ɐl���������������T�[�r�X�̎��v�͌������A�J���͂̌����ŋ������������邾�낤�B�������A�J���͂̕s���͐��Y���̌���⍂��҂��Ǝ�w�Ȃǂ̗L�����p�ŁA�܂�����s��̏k���͕t�����l�̍������i�̑n���ɂ���Ă��ꂼ��₤���Ƃ��ł��A�ނ����l�������GDP�͑�����\��������߂Ă���B����ɂ͓y�n���ʂȂǂ̐������ɂ͗]�T�����܂�Ă���̂ŁA��Ƃ肠�鐬�n�������������҂ł���ƍl������ȂǁB�i���ƃ��X�N�̒ቺ�E�ߏd�J���̌����j

�ߊϐ��@�l�����������邱�Ƃ͍��͂��ቺ���Ӗ����AGDP�̂U�����߂����͌������A�����ɓ���������A�}�C�i�X�������P�퉻���Ă����B�܂��A�Q�O�O�V�N�ȍ~�A�c��̐��オ�ꋓ�ɍ���҂̒��ԓ�������A��Ô��N���Ȃǂ̖�肪�}�C�i�X�����ɂ��[�������Ă���ƍl������ȂǁB

�R�D�l�������̊T�v

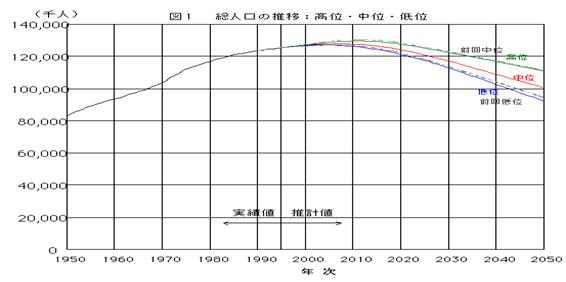

���{�̐l���͂Q�O�O�S�N����Q�O�O�U�N���ɂ̓s�[�N���}���A���̌㒷���l�������̎�����}���悤�Ƃ��Ă���B�Q�P���I�̓��{�ŋN���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͐��E�I�ɂ��o���������̂Ȃ��X�s�[�h�ł���B

�����}�P�͍����Љ�ۏ�E�l����茤�����̐l�����ԃf�[�^�ł���B����ɂ��A�Q�O�T�O�N�ɂP���T�X���l�i���ʐ��v�j�A���邢�͂X�Q�O�R���l�i��ʐ��v�j�ƂȂ��Ă���B�l�����Ԃ͎Љ�̌o�ς̏�ԁA�Љ�S����ԁA�l�̉��l�ςȂǂɂ��ω����A���̏������v�͕K�������m���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɂP�D�Q�X�V���b�N�͂��̎w�W�ȉ��̌��ʂƂȂ��Ă���A���̎w�W���̂̐��m���͖�莋����Ă���̂����B�����ǂ���ɂ���A���{�̐l���������Ԃɂ킽��A�����𑱂��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������̂��̂ƂȂ�B

���̂Ƃ��Ă̐l�������́A�ȏ�̂Ƃ���ł��邪�A����ɁA���̂Q�_�̓������w�E�ł��悤�B

�@��������q��

�@��������q��

�S�����v�i���ʐ��v�j�ɂ��A���l���ɐ�߂�V�N�l���i�U�T�Έȏ�j�̊����́A�Q�O�O�O�N�̂P�V�D�S������Q�O�R�O�N�ɂ͂Q�X�D�U���ɏ㏸����B�s�撬���ʂɂ݂Ă��A�X�X�D�U���̎����̂ŘV�N�l�������͏㏸���A�V�N�l�������S�O���ȏ�̎����̂́A���̊ԂɂQ�D�R������R�O�D�S���֒�������������B

�Q�O�T�S�N�ɂR�U���̃s�[�N���}���A�Ȍ�V�N�l�������͌������邱�Ƃ��\�z�����B�i�����@�̃V���~���[�V�����ł͂Q�O�W�O�N����܂ō�����͑����������A�R�W���قǂɒB����Ƃ���������B�j

���v����o�������Q�D�O�W�O��������A�l���͌�������Ƃ�����B���{�͂P�X�X�S�N�Ɂu����̎q��Ďx���̂��߂̎{��̊�{�����ɂ��āi�G���[���v�����j�v�����肵�A���q����ɑΉ����悤�Ƃ������A�o�����̒ቺ�̎��~�߂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂��A�o�Y����董�i����������ɂ��鉢�ď����ł����̍��v����o�����͂P�D�T�`�P�D�V�T���x�ł���A���{���Q�D�O�W���邱�Ƃ͒����Ԃɂ킽���ē���Ƃ��킴��Ȃ��B

�A�J����

�l���̌����͍����������ƂƂ����A���Y�N��l���i�P�T�`�U�S�j�̐�Βl�͏������Ȃ�B�������A�l�������ɔ����A�Љ�S�̂̑��l��������̐��Y�N��l�������͂���قǑ傫���������邱�Ƃ͂Ȃ��B�i�}�R�j�܂��A���{�̏����̘J�����͉��Ăɔ�ׂĒႭ�A��v�ȘJ���͐l���ł�����Q�O����S�X���Ƃ�A�j���̘J���͗��X�S���ɑ��āA�����͂U�S���ɂƂǂ܂��Ă���B�����̋ΘJ�Q���A���邢�͍���҂̘J���Q�����i�ނ��Ƃ�z�肷��A�J���l�������̕s�����ߏ�ɐS�z����K�v�͂��܂�Ȃ��ƍl����B

�������A�����܂ł���͏����⍂��҂��ΘJ�Q������Ƃ����O��ł���A����̗���ō��ۋ����̊ϓ_�ɂ����Ăf�c�o�̐��ڂ����Ă݂�ƔߊϓI�ɍl������Ȃ��B�Q�O�O�T�N����̂Q�O�Q�O�N�̂P�T�N�ԂŐl�����Q�D�W���������A�A�Ǝ҂��P�O����������Ƃ�������ł͂f�c�o�̓}�C�i�X�U�D�V���Ƃ������l������B�i�o�ϊ�撡�u�l���������̌o�ςɊւ��錤���v�j�������A��قǂ̂悤�ɁA�����⍂��҂̏A�Ɣ䗦���グ�邱�ƂŘJ���͐l���̌������̂͂�����x�J�o�[�ł��悤�B�������A�����̎Љ�i�o������ɐi�߂A�o�����̒ቺ�͂܂��܂��ቺ����\�������܂�B������������Ɠ����o�ϗ͂�ۂ��A�f�c�o���ێ����悤�ƍl����͓̂���B�܂��A�J���͐l�����������Ă��Z�p���i�����Đ��Y�������܂�Ζ��Ȃ��Ƃ���l�������ł��邪�A�J���͌��������Z�p�i���̃X�s�[�h�������Ƃ����m���ȏ؋����Ȃ��ȏ�A���Ղɍl����̂͊댯�ł��낤�B��͂�A�}�C�i�X��������퉻����Љ�ƍl������Ȃ��ƍl����ׂ��ł��낤�B

|

�N�� |

���l���i���Ԑ��v�j |

�P�T�`�U�S�� |

���Y�l�������i���j |

|

�Q�O�O�O�N |

�P���Q�U�X�Q���l |

�W�U�R�W���l |

�U�W�D�P�� |

|

�Q�O�R�O�N |

�P���P�V�T�W���l |

�U�X�T�V���l |

�T�X�D�Q�� |

|

�Q�O�T�O�N |

�P���@�@�T�X���l |

�T�R�W�X���l |

�T�R�D�U�� |

�i�}�R�@�����Љ�ۏ�E�l����茤�����̃f�[�^���쐬�j

�S�D�l�������}�~�E�K����

�l�������}�~�ɂ͂Ȃ�Ƃ����Ă��o�����̉ł���B�܂��͎q��Ă̒��ړI�E�ԐړI�Ȕ�p�����������邱�Ƃł���B�q��Ĕ�p�̍ő�̕����͐��Ј��ł������������ސE�ɂ�莸�������̎����i�@���p�j�ł���B���̔�p�����������邽�߂ɂ́A���Ј��ƃp�[�g�̒����i�����Ȃ����A�o�Y�E�q��Č�ɍĎQ�����₷���_��ȘJ���s�����邱�Ƃ����߂���B����܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA�����̏A�ƂȂ��ɂ͓��{�o�ς͂����Ȃ��Ƃ���܂ŗ��Ă���B���͎q��ĂƏ����̏A�Ƃ��ǂ����������邩�ł��낤�B�����ۈ珊�𑝂₵�đҋ@���������炷�Ƃ����������ł͂Ȃ��āA���l�ȓ�������F�߁A�����E�o�Y�����X�Ǝv�킹�Ȃ����Ƃ��d�v�ł���B

���ɁA�l�������ɑ���A���̑��̓K����ɂ��ďq�ׂ�B

�@�J���҂̊m��

�O���l�J���͂̓������d�v�ł���B���ݓ��{�̊O���l�J���Ґ��͖�V�U���ł���B���A�͂Q�O�O�O�N�A�J���l���̌������ږ��ŕ₤�u��[�ږ��v�Ƃ����l�����𖾂炩�ɂ����B����ɂ��Ɠ��{�͂Q�O�T�O�N�܂łɌ��݂̘J���l�����ێ����邽�߂ɂ͖��N�U�O���l�ȏ� ���̈ږ��������K�v������Ƃ���Ă���B�������Ȃ���A���̂悤�Ȉږ��̎���́A���{�ł͂܂��܂��c�_����Ă��Ȃ��̂����B�E���̃O���t�͂Q�O�O�Q�N�̊O���l�J���҂̓���ł���B�����ł͕s�@�A�J�҂��Q�Q���T�Q�Q�l�Ƃ���Ă��邪�A���ۂ͂���ȏ�̂Q�T���l�߂�����Ƃ݂��Ă���B�����A�O���l�J���҂͒n���s�s�̎Y�Ƃ��x���Ă���̂��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�O���l�J���҂����Ȃ���Βn��Y�Ƃ͉��Ȃ�����������B�Y�Ƃɂ���Ă͊O���l�J���҂�ϋɓI�Ɍٗp���Ă������삪�����ē��R�ł��낤�B

���̈ږ��������K�v������Ƃ���Ă���B�������Ȃ���A���̂悤�Ȉږ��̎���́A���{�ł͂܂��܂��c�_����Ă��Ȃ��̂����B�E���̃O���t�͂Q�O�O�Q�N�̊O���l�J���҂̓���ł���B�����ł͕s�@�A�J�҂��Q�Q���T�Q�Q�l�Ƃ���Ă��邪�A���ۂ͂���ȏ�̂Q�T���l�߂�����Ƃ݂��Ă���B�����A�O���l�J���҂͒n���s�s�̎Y�Ƃ��x���Ă���̂��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�O���l�J���҂����Ȃ���Βn��Y�Ƃ͉��Ȃ�����������B�Y�Ƃɂ���Ă͊O���l�J���҂�ϋɓI�Ɍٗp���Ă������삪�����ē��R�ł��낤�B

�������A���������̌��O�͂ʂ����Ȃ��B�����O���l�̌��������͂P�X�X�R�N����Q�O�O�R�N�̂P�O�N�ԂłQ��������S�����Ɣ{�����Ă���B�����̑�Ƃ��āA������E�A�J�Ǘ���ȂǗl�X�ȐV���ȎЉ�I�R�X�g�����邱�ƂɂȂ낤�B������Ƃ����āA�ƍ߂�s�@�A�J�Ƃ������}�C�i�X�ʂ����ɂƂ���āA�O���l�J���҂̎���𐧌����邱�Ƃ͒n���s�s�̌�����s�\���B�O���l�J���҂�����āu�ʁv�̊m�ۂ�}�邱�Ƃ͏d�v�����A����Ɠ����ɎЉ�I�R�X�g�Ƃ̌��ˍ��������邱�Ƃ�O���ɂ����A�T�d�Ȕ��f���K�v�ƍl����B

�A����҂̒�`�̌�����

���ꂩ��}���鎞��͔ۉ��Ȃ��A����Љ�ł���B�Ȃ�A����҂�����܂ňȏ�ɎЉ�Ŋ��p������@���l���锭�z���d�v�ł���ƍl����B�܂��A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͍̂���҂̒�`�ł��낤�B�U�T�Έȏ�̐l���������邱�Ƃ́u������̌����v�Ɓu�����Ȃ��ŗ{���鐢��̑����v���Ӗ����邪�A�ʂ����Ă���ł����̂��낤���B

���ώ������L�т����A�U�T�Έȏ�ł��u�J���́v�ƂȂ肤��̂ł͂Ȃ����낤���B������̌�����}������̂͂������A����܂Ŗ��J��̘J���s��ƂȂ�\������߂Ă���B��i�Ƃ��ẮA�R�X�g���ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ�N���������邱�ƂȂǂ��l�����邪�A�Љ�̎d�g�݂������ɕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���I�N���̎x���J�n�N��ȂǁA����҂𑁂����ނ����Ă��鐧�x�����߂邱�ƂŁA�����鍂��҂�E��Ɉ����߂��ׂ����B�����Ȃ�A�u������̌����v���}�����邾���ł͂Ȃ��A�N���̕ی�����Ŏ���������B���������u�V����v�v�ɂ���āA���{�o�ς̖��邢���ʂ��Ɍq������ƍl����B

�T�D�l��������̖��_�i�������ɂ����鐭���̉e���j

�l���\���̍���́u�傫�Ȑ��{�v�ɂȂ���Ƃ������Ƃł���B���Ƃ��A���{������҂̒�`�̌������𐭍�Ƃ��Čf�����Ƃ��ɁA�͂����č���҂͂ǂ̂悤�ȍs���E���f�����邾�낤���B���̔N�����x�̂܂܂ł��\����������i�����Ȃ��Ƃ��������x�������j�̂ɁA�����C���Z���e�B�u��������҂͏����h�ƌ����Ă��������낤�B�������A�����̍���҂�������悤�Ȑ���𐭓}���f���邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����҂͈�ʓI�ɓ��[�����������߁A���}������҂̈ӌ����ł��Ȃ��̂��B���[���̍��������N�w�̐l���������A���[���̒Ⴂ��N�w�̐l������������Ƃ������q����̈�w�̐i�W�ɂ���āA�����ɔ��f�����e����̐��܂ł���w�s�ϓ��ɂȂ��Ă������̂ƍl����B���̂��Ƃ��������Љ�ł͂܂��܂��A����҂������I�Ȕ����͂������A����҂̈ӌ��ɕ������x�������\��������Ƃ����悤�B�܂�͔N���E��ÁE���ȂǎЉ�ۏ��̖c�����~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�A�l����������ɃR�X�g���Ȃ��Ƃ������Ƃ����肤��̂ł���B

������ۑ肪����Ƃ���A���ΓI�ɎႢ�J���͂����Ȃ��Ȃ�A�V�����n���I�Ȏd���̑n�o�̌����Ȃǂɕs��������B�l�������y�Ϙ_�́u�t�����l�̍������i�̑n���v��u�Z�p�J���ɂ���Đ��Y�������߂�v���ƂŘJ���͐l���̌����͖��Ȃ��Ƃ��Ă��邪�A�J���͂̎��̉ۑ�͔�����ꂻ���ɂ��Ȃ��̂�����ł��낤�B

�U�D�s�s�ƒn��

�n��Ԃ̎Љ�I�l���ړ��ɂ͎Љ�A�o�ρA�����ȂǗl�X�ȗv�f������A�e�Ղɏ����𐄌v���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Y�ƍ\���̕ω���l�̉��l�ςȂǁA�����̕s�m��v�f�����邽�߂��B�l����茤�����̒n��ʂ̐l�����v��A���y��ʏȂ̒����I�Ȓn��ʐl�����v�����邪�A���ꂼ�ꏃ�ړ����i����n��̓]�����ߐ����n��l���ɐ�߂銄���j�̉��肪�قȂ��Ă���Ȃǂ��āA���ꂼ��̒����Ɍ덷������B�����ł͐l����茤�����̉���Ō��Ă݂�ƂQ�O�R�O�N�̎��_�łQ�O�O�O�N���l����������̂́A�����s�E�_�ސ쌧�E���ꌧ�E���ꌧ�̂S�s���݂̂ł���B���ʂȐ����ł��o���Ȃ��̂ł���Ȃ�A�����Ȃǂ̑�s�s���ւ̐l���W�ς̏͑������Ƃ����肳���B����͍�����s�s�ɔ�גn���ł���ɍ��܂邱�ƂɂȂ낤�B����̐i�s���n��i���ݏo���B����ɂ���Ēn���ł͘J���͕s��������ɐ[�������A���Y�͂��ቺ���A�n���ւ̎Y�Ɨ��n�͂܂��܂�����ɂȂ낤�B

�V�D�ߑa�n��ɂ�����l��������

�ȏ�ɂ��Ƃ���̐l�������̂����Ƃ��傫�ȉe������n��͑�s�s�������A�n���̔_���n��ł��낤�B�n���̈��z����E�p����l�����Ƃ��āA�l�������̎��~�߂�������Ƃ������l�������}�~�̎��_���d�v�����A�����o������������x�����Ƃ��Ă��A����ɂ���Đl�������Ɏ��~�߂�������܂łɂ͂��Ȃ�̒����̃^�C�����O�͔������Ȃ��B�l�������}�~�ƂƂ��ɁA�l��������O��Ƃ����Љ�̂Ȃ��ŁA�ǂ̂悤�ȐV���ȃp���_�C�����\�z���邩�Ƃ������A�l�������ɓK�������l�������K�v�ƍl����B

����͒n���ɂ����đ����i�s����B����͓s�s�ɏW�����Ă��钆���N�w��������Ă����̂����A���̂Ƃ���ґw���ǂ̂悤�Ȓn��s�����s�����ɂ���đ傫�ȈႢ���o�Ă��悤�B�܂���҂��n���ɖ߂�Ȃ��傫�ȗ��R�͒n���ɓ����ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���܂܂łȂ�Y�ƗU�����A�ٗp�ݏo�����Ƃ��\�ł��������A�l�������̂Ȃ��ł́A���v���Ȃ�����ł��낤�B

|

�N�� |

���E�l���̕ω� |

|

�P�X�T�O�N |

�Q�T���l |

|

�Q�O�O�O�N |

�U�P���l |

|

�Q�O�Q�T�N |

�V�X���l |

|

�Q�O�T�O�N |

�W�X���l |

�����ŁA�������͎��_��ς���K�v�����낤�B���{�̐l���͌���ɂ��Ă��A���E�̐l���͑�������̂ł���B���̐}�͂��ꂩ��̐��E�ɂ�����l���̑��������������̂ł���B�Q�O�T�O�N�ɂ͓��{�͂P���l�������Ƃ����\���Ƃ͋t�ɁA�啝�Ȑl�������\�z����Ă���B���̂��ߐH�Ƃ͏����I�ɂ͋����s���ɂȂ�\��������B�Ƃ��ɐH�Ǝ������̒Ⴂ���{�͍��ȏ�ɐH�ƗA���R�X�g�͍��܂邱�Ƃ��뜜�����B�����̑�Ƃ��Ēn���ł̑�ꎟ�Y�Ƃ̊��������l���Ă݂����B

�i�Q�O�O�Q�N���A�l�����v���j

�l����������ł͓y�n�̗]�肪���܂�A�y�n�̒l�i���������邾�낤�B�ȑO�̂悤�Ȕ���ȃR�X�g���Ȃ��Ƃ��A�_�n�擾�ɂ���Ă͑�K�͔_�Ƃ��ł���v�f���n���ɂ͂��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A���{�̔_�Ƃ͕t�����l�̍����A���i���̔_�Y����ڎw�����ƂŁA�C�O�̈����_�앨�Ƌ������A���ʉ���}�邱�Ƃ����߂���B�����̎��v������ɂ���̂ł͂Ȃ��A�_�Ƃ�A�o�Y�Ƃɂ��A�O���[�o���Ȏ��_�Ŏ��v��������A�E���オ��̎Y�ƂƂ��Ĕ_�Ƃ��������K�v������ƍl����B����ȂǂŊ�����Ђ̔_�n�擾���\�ɂȂ��Ă��Ă���悤�ɑ����̐l�X���@������݁A�\�͂��ł�����Â�������邱�Ƃ��܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă��悤�B

����A�ߔN�A�s�s�Z���ɐV����������������B���l�ς̑��l���A�^�̈Ӗ��ł̖L���Ȑ����̊A���ی�⎩�R�Ƃ̋����ӎ��̍��܂�ȂǁA�����s�ւł����l�ȓc�ɂ̃��C�t�X�^�C�����y���݁A�n��ɍv���������Ǝu���l�������Ă���B

����܂Ŕ_�����ł͂��܂��܂ȍ�����̔_�Ǝx����⊈������Ƃ��ĕ⏕���𓊓����Ă������A���ʔ_���������������Ƃ͌����������B�������ƈˑ��̔_������E�p���邽�߂ɂ��A���͂���_������āA��҂�V�l�̓�������m�ۂ��Ĕ_���̐l�I�Ȋ�������ڎw���Ă������Ƃ����Ƃ߂��悤�B

�W�D�܂Ƃ�

�����ł͂������̒�ĂƂ��āA�����E����ҁE�O���l�J���҂̎Љ�i�o���ꎟ�Y�Ƃ̊����������������A���ʂ��Ă���ۑ�͂����ɂ��āA���ꂼ��̐���E���ʁE���Ђ������A�l�������������ۑ�ɑ����ݔF����[�߂邩�ł���B���̐l�������̑�͏����⍂��҂̓������̕ω������ɂƂǂ܂炸�A�������̐������̉��l�ς�傫���ς��Ă������Ƃɂ��Ȃ邾�낤�B�����̎Љ�i�o�ɂ͒j�����ƒ�⓭�����̉��l�ς�ς��邱�Ƃ����߂��A����҂��ǂ����l�������͊W�Ȃ��ƍl�����A��̐���̂��Ƃ��l���Ă������ƁA�����̑��݂̎v����肪�������Ȃ��B�������Ȃ���A�l�������͌����T�[�r�X�̈ێ��������A����҂�}�{���邽�߂̎�҂ւ̏d�����S���Љ�ۏ�Ȃǂ��߂��鐢��Ԃ̑Η��������N�����A�Љ�I�ȘA�т���߂��˂Ȃ��B�܂��A�����̎Љ�i�o�͂���܂ł̒j���D�ʂ̎Љ�̒��ł͏Փ˂��N�������Ƃ����邾�낤�B�l�������͂��ꂼ��̐���E���ʂ̑������͂����肵�A�Η������܂�₷���Љ�ɂȂ�\��������B

�����A�l���Ăق����B���̂܂ܐl���������i�߂A�ꕔ�̑�s�s�������ẮA����߂��₵�����⑺�ɂȂ邾�낤�B�_���Ȃǂ͂��܂Ƀg���N�^�[���ʂ�ȊO�́A�q���̐����������Ȃ��悤�ȓ��킪������O�ɂȂ�B�܂������̔_�n�͍r��A�R�т͍r��A���u�����B�{���ɂ��̂悤�ȓ��{���y�ɂȂ�̂͂�����ł��Ȃ��B�݂ȁA���������y���������A�˂ɏ����ɑ��ĕs��������点��Љ�ȂǂɖL�����Ȃǂ���̂ł��낤���B�q�⑷�Ɏ��M�������Ďp�����邱�Ƃ̂ł��鍑����邱�Ƃ́A���{�����S�̖̂��ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Q�l����

�l����������̐���Ȋw�@�@�@�@�@�@�@�����@���@�@�@�@�@�@�@�@��g���X

���{�͂Ȃ��k��ł䂭�̂��@�@�@�@�@�@�Óc�@���F�@�@�@�@�@�@�@���Z���^�[�o�ŋ�

�n��匠�̌o�ϊw�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g����@�i�@�@�@�@�@�@�@��������o��

�l���������̎Љ�{�����@�@�@�@�@�@�O�ہ@���m�@�@�@�@�@�@�@�y�؊w��

����E���q���Љ�̉Ƒ��ƌo�ρ@�@�@�@���c�@���Y�@�@�@�@�@�@�@�m�s�s�o��

���v�Ɍ�����{�o�ρ@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�c�@���E�Ό��@����@�@���E�v�z��

�E�F���J���E�l�������Љ�@�@�@�@�@�@�����@�ށE�Ð�@�r�V�@�@���Y�t�H

�l�������̌o�ϊw�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@�ׁ@�@�@�@�@�@�@�@PHP������

�V��{�@�Ɠ��{�_�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@����@���@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ̌�����

�T���_�C�������h�Q�O�O�S�E�U�E�T

���m�o�ςQ�O�O�S�E�V�E�P�V

�����Љ�ۏ�E�l����茤�����g�o

���y��ʏȂg�o