�v�d�a�Q�D�O�ƑI���^��

�_�V�@�a�h

�P�߂͂��߂�

���E�I���@�P�́@�����@��P���i���̖@���̖ړI�j�ɂ́u���{�����@�̐��_�ɑ���A�i�����j�I�����I���l�̎��R�ɕ\������ӎv�ɂ���Č������K���ɍs���邱�Ƃ��m�ۂ��A���Ė��吭���̌��S�Ȕ��B�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�v�Ƃ���B

�����Ƃ͗L���҂ƑΘb�ړI�ɍs���Ƃ���Ɂu�l���̕ǁv[�P]�Ƃ������ɂԂ����Ă����B�����łȂ�炩�̃��f�B�A��}��Ȃ��炱�̖ړI�𐬂������悤�Ƃ��Ă����B���������f�B�A��}��ɂ���Ƃ��ɂ́u�����ɂ�閳�����Ȕᔻ�v�Ƃ����傫�ȉۑ肪�������B

�{�͂ł͂������v�d�a�Q�D�O�̉\���������ɏ��z���A�������邱�Ƃ��o����̂����l�@����[��`����1]�B�Q�߂ŁA�ߋ����܂��܂ȁu�j���[���f�B�A�v���o�ꂷ�邽�тɁA�����I�Θb�̑��i�ɗ��p�ł��Ȃ����Ƃ������݂��Ȃ���A�傫�Ȑ������������Ȃ����������������A���z�����Ȃ�������[�_�V2] �m�ɂ���B

�R�߂ł́A�v�d�a�Q�D�O�̓����m�ɂ���B�v�d�a�Q�D�O�Ƃ����R���Z�v�g�́A�v���O���}�[�����̏��Ђ��o�ł���I���C���[���f�B�A�̃e�B���E�I���C���[�����A�V�����E�F�u�T�[�r�X���e�[�}�ɂ����J���t�@�����X�������邽�߂ɍl���t�������̂ł���B���̃I���C���[���̒�`�����V�̌������X�^�[�g�ɂv�d�a�Q�D�O�𗝉����A���̓����𗝉��������B�S�߂ł͂v�d�a�Q�D�O�I�ȃC���^�[�l�b�g���I���ɂƂ��Ă����ɑ�����l�@���A�Q�߂Ŗ��炩�ɂ����ǂ��z������Ƃ������Ƃ����_�t�������B

�Q�߁@�j���[���f�B�A�Ɛ����I�Θb

�ߋ��l�X�ȁu�j���[���f�B�A�v���o�ꂷ�邽�тɁA����𐭎��I�Θb�̎�i�Ƃ��ė��p�ł��Ȃ����Ƃ������݂��K���������B�I���̂�������ς��A�I��鐭���Ƃ��ς��B�̐����ɂ�����̂����������ɕs���ȑI�����x�����グ�邱�Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA�̐����ɂ��Ȃ����̂������ς��邽�߂ɐV�����s���Ƃ̃R�~���j�P�[�V������i�𗘗p����Ƃ����p���͓��R�̂��Ƃł���B�܂��A����ɒx����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƒ̐����������悤�ɗ��p���͂��߂�̂���͂蓖�R�ł��낤�B

�P�X�W�O�N��ɂ́A�P�[�u���e���r�̕��y��e���r�ԑg�ɂ�����o�����̎��݂�w�i�ɁA�e���r�Ɠd�b��g�ݍ��킹�������I�Θb�̑��i���������������݂�ꂽ�B�܂��A�X�O�N��ɓ����Ă���́A�C���^�[�l�b�g�𗘗p����������u�d�q�^�E���~�[�e�B���O�iElectronic Town meeting=ETM�j�v�̎����������Ȃ���悤�ɂȂ�A�A�����J�ł͑�\�I�Ȑ����Ƃ̂Ȃ�����������ϋɓI�ɗ��p���悤�Ƃ��铮�����o�Ă����B

�@�A�����J�ɂ́A�����̊������u�e���f���N���V�[�iteledemocracy�j�v�Ƃ����T�O�̂��ƂɈꊇ���čl�@���悤�Ƃ��������҂�����B�ŏ��ɂ��̌��t��p���������w�҂̓e�����H�[�g�������s�����x�b�J�[�ł���B

�ނ͂W�P�N�Ɂu�e���f���N���V�[�v�Ƃ����_���\���A���̌��t���u�d�q�Z�p�Ɏx�����ꂽ���x�̑����o�����I�Ȑ����R�~���j�P�[�V�����v��\�����̂ƒ�`�����B�����Ă���́u�����I���_�ɂ��đI���������炵�A�d�v�Ȍ���ɂ��Ă̓��_��e�Ղɂ��A�����I�Ȑ��_���������{���A�Ђ��Ă͎s������������ɂ��Ē��ړI�ɓ��[���邱�Ƃ��\�ɂ���v�Ƙ_����[�Q]�B

�@����A�w�e���f���N���V�[�x�̒��҃A�[�^�[�g���iChristopher Arterton�j�͂��̌��t�ɐV�����Ӗ���^�������Ǝ咣����B����͂��łɊm�����Ă���c��f���N���V�[��ے肷��悤�Ȑ������u��������̂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u�s���Ǝ哱�҂Ƃ̂������ɂ����鐭��������I�ӌ��̓`�B��e�Ղɂ���R�~���j�P�[�V�����Z�p�̗��p�v�ɂ������̈Ӗ������肵�悤�Ƃ����̂ł���[�R]�B

���̒���ł͂V�O�N�ォ��W�O�N��O���ɂ����Ă̏����̎��݂��P�R��قǏЉ��Ă��邪�A�A�[�^�[�g���͂�����������͕]�����Ă��Ȃ��B�����Ă���́A�u�e���f���N���V�[�v�ɂ��āA�����������݂̑�c���f���N���V�[�̖����y��������������ʂ����Ȃ����낤�ƌ��_�Â����̂ł���[�S]�B

�@�u�j���[���f�B�A��p���������Θb�����́A�f���N���V�[��傫���ς�����̂Ƃ��āA�����Α�U���ɕ���Ă���B���������ۂɂ́A�m��_�ɗ����Ă��܂��u���ҁv�̒i�K���łĂ��Ȃ��B�܂��ے�I�ɕ]������A���݂̋c��f���N���V�[�̐����V�X�e����⊮���邱�Ƃ͂����Ă��A�傫���ύX���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�����炭���ۂɂ́A�܂����̕⊮�@�\�̗L�������n���������x���ł��߂���Ă����Ƃ���̂��A�Ó��ȕ]�����낤�B���Ȃ��Ƃ��j���[���f�B�A�̕��y�ɂ���āA���ƃ��x���ł����Ɂu�e���f���N���V�[�v����������Ƃ����b�́A���ɂ����Ȃ��B�v�ƍ�������͂P�X�X�X�N�T�����ł̒����̂Ȃ��ŕ]�����Ă���[�T]�B�@

����ł́u�ǁv�Ƃ͉��Ȃ̂��B����́u�e�����H�[�g�itelevote�j�v�u�s�����R�icitizens jury�j�v�u�n���^���_�����ideliberative poll�j�v�Ȃǂ̎��݂����z��`�I�Ȏs���Q���_�Ɏx�����Ă���_�ł���ƍ����͂���[�U]�B�s�����݂�����ϋɓI�ɐ��������W�߁A��������ƂɎv�l���A���̌��ʂƂ��Ă̐����I���f�𑼎҂Ɏ������Ƃ�����\�����̍�����Ԃł���s���𗝑z��`�I�Ȃƕ\�����Ă���B�����āA�u�s���Ɛ����Ƃ̑o�����Ƃ��ɏ��\���������߂���@��͍�����ׂ��ł���v[�V]�Ƃ��Ă���B

�܂萭���ƁA�s���o���̏��\�������Ⴂ���Ƃ��u�ǁv�ƂȂ��Ă���̂ł���B

�@

�R�߁@�v�d�a�Q�D�O�̒�`

�@�v�d�a�Q�D�O�Ƃ����R���Z�v�g�́A�e�B���E�I���C���[�����A�V�����E�F�u�T�[�r�X���e�[�}�ɂ����J���t�@�����X�������邽�߂ɍl���t�������̂ł���B�u���[�U�[���w��M�x�Ɓw���M�x�A�w�����x�Ɓw���L�x�̂S�����܂��g���Ă���̂��v�d�a�Q�D�O�I�T�[�r�X�B�P�D�O�̃T�[�r�X�ł͎�M�ƌ��������Ȃ������v�ƃt�B�[�h�o�b�N�X�̏���_COO�͐�������[�W]�B

���̂Q�D�O�ʼn\�ƂȂ����̂��w���M�x�w���L�x�ł���A�S�̗��p���@�ɂ���ĂQ�߂ŏq�ׂĂ������܂܂ł́u�j���[���f�B�A�v�����z�����Ȃ������ǂ����z������ƍl���Ă���B

�u�Q�D�O�Ƃ̓E�F�u�̐��E�ōŋߋN���Ă���V�����ω��f�����u��Q����́v�Ƃ����悤�ȈӖ��Ŏg���Ă���B�v�Ɛ_�c�q�����͒����u�v�d�a�Q�D�O�Ńr�W�l�X�������v�̂Ȃ��ŏq�ׂĂ���B���̖{�̂Ȃ��ŃI���C���[���̒�`�����V�̃R���Z�v�g���v�d�a�Q�D�O�̌����Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ɏЉ�Ă���B

���̃I���C���[���̒�`�����V�̌����͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�P�D�v���b�g�t�H�[���Ƃ��ẴE�F�u

�@�v���b�g�t�H�[���Ƃ́A�T�[�r�X���������̂��ƁB�E�B���h�E�Y���}�b�L���g�V�����Ƃ�OS�̈Ⴂ���C�ɂ���K�v�͂Ȃ��A�E�F�u�ɃA�N�Z�X�����ł�����ł��ǂ��ł��N�ł��g����T�[�r�X���w���B

�Q�D�W���m�̗��p

�@�W���m�Ƃ́A�ꈬ��̐��Ƃ̉b�q�����A���ʂ̐l�X�̏W�c�ɂ����āA�命�����������Ɣ��f�������Ƃ̂ق����ĊO�K�Ȍ��ʂ������o�����Ƃ����l�����B���[�U�[�����ꂽ��f�[�^�x�[�X������Ă��āA����𗘗p���邱�Ƃ��o����悤�ȃT�[�r�X�ł���A�O�[�O���ihttp://www.google.co.jp/�j�̌������ʂ��A���T�C�g���烊���N�������̏��ɕ���A�I�[�N�V�����T�C�g�œ��D����ہA�o�i�҂ɑ���u�ߋ��̕]���v���Q�Ƃł����肷��̂��A�W���m�̗��p�Ƃ�����B

�R�D�f�[�^�͎�����́u�C���e���C���T�C�h�v

�@���{�ł́u�C���e�������Ă�v�̃L���b�`�R�s�[�����Ȃ��݂����A����́A�C���e������CPU�𓋍ڂ��Ă��邱�Ƃ��p�\�R���̉��l�ƂȂ�Ƃ����錾�ɂق��Ȃ�Ȃ��B����ɂȂ��炦�āA�ǎ��ȑ�ʂ̃f�[�^�����[�U�[�ɒł���T�[�r�X���������[�U�[�ɉ��l��ł���Ƃ������ƁB

�S�D�\�t�g�E�F�A�����[�X�T�C�N���̏I��

�@�E�F�u�Œ����A�v���P�[�V�����́u�T�[�r�X�v�ł���A�p�b�P�[�W�����ꂽ�u���i�v�ł͂Ȃ��B�u�}�C�N���\�t�g�E�I�t�B�X�v�̐V�����o�[�W�������������ꂽ��A�܂������Ȃ����Ȃ�������Ȃ��Ƃ����p�^�[���͏I����������B�܂��A�E�F�u�T�[�r�X�́A�₦���A�b�v�f�[�g���ꑱ����u�i���̃x�[�^�Łv�ł���Ƃ������ƁB

�T�D�y�ʂȃv���O���~���O���f��

���x�ŕ��G�ȃv���O���~���O�ɋ��炸�A�P���Ōy�ʂȃ\�t�g�E�F�A�S�ɂ���Ē�R�X�g�ɍ\�z���ꂽ�T�[�r�X�ł���Ƃ������ƁB����ɂ��A���[�U�[�����֗��Ȃ��̂ɍ��ς�����A���̃T�[�r�X�Ɠ������đS���V�����T�[�r�X�ݏo���u�}�b�V���A�b�v[�X]�v���\�ɂȂ�B

�U�D�P��f�o�C�X�̘g�����\�t�g�E�F�A

�@�v���b�g�t�H�[�����p�\�R�������Ɍ��肳��邱�ƂȂ��A�g�ѓd�b��PDA�A�f�W�^���Ɠd�ȂǁA�p�\�R���ȊO�̂��܂��܂ȃf�o�C�X�ɂ�����A�����ȂƂ���Ŏg����悤�ȃT�[�r�X�B

�V�D���b�`�ȃ��[�U�[�̌�

Ajax�Ȃǂ̐V�����Z�p��w�i�ɁA�����A�O���t�B�J���A�o�����Ƃ������A���[�U�[�ɉ��K�������炽���Ă����T�[�r�X�B�u�O�[�O���}�b�v�X�v�ihttp://maps.google.co.jp/�j���n�}��Ŏ��R�Ƀh���b�O���Ȃ���ړ��\��������A�u�ԍ�v�u���������P�[�L�v�ƁA�L�[���[�h���猟���ł���悤�Ȃ��Ƃ��w���B

�@�Ƃ肠�����A�P�`�V�̂ǂꂩ����Ă͂܂���̃T�[�r�X�́A�v�d�a�Q�D�O�I�Ƃ�����[�P�O]

�����܂Œ������p�ƂȂ������v�d�a�Q�D�O�Ƃ͓���̋Z�p��T�[�r�X�̂��Ƃ��w���̂ł͂Ȃ��A��L�̂悤�ȃR���Z�v�g���������A�Z�p�I�T�O�̂��Ƃł���B

�S�߁@�v�d�a�Q�D�O�̒�`�ƑI��

�O�߂ŏЉ���I���C���[���̒�`�����ꂼ��ǂ̂悤�ɑI���ɓK���Ă��邩���l�@�������B

�P�D�v���b�g�t�H�[���Ƃ��ẴE�F�u

�v���b�g�t�H�[���Ƃ��ẴE�F�u�͑I�����s����ōŒ���̏����ƂȂ�B�E�F�u�ւ̃A�N�Z�X�����������A����PC�̋@�\�Ɋւ�炸�u���ł��v�u����ł��v�g����T�[�r�X�ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B���̒N�ł��Ƃ����͔̂��M�ҁA��M�ґo���ɂ����Ăł���A�c��𗣂�Ď��@�ɖK�ꂽ�c�����A���@�n���瓖���̗l�q���u���O�ȂǂŔ��M���邱�Ƃ��e�Ղɂ������A���[���̑O�Ō��҂̃z�[���y�[�W���r���邱�Ƃ��\�Ƃ��Ă���B

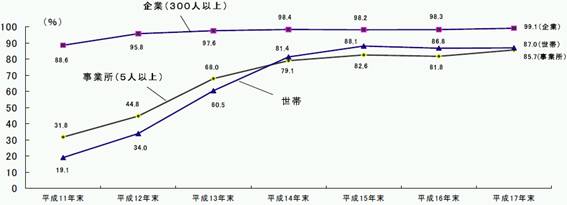

�f�W�^���f�o�C�h�̖��͂������ɂ���B��������҂̊Ԃł̕��y���������Ƃ������A�܂��Q�O�P�P�N�ɒn��f�W�^�������֊��S���ڍs�������Ƃ��l����ƁA���{�S�̂��E�F�u�A�N�Z�X�\�ƂȂ���͉����Ȃ����낤�B�C���^�[�l�b�g�̗��p�Ґ��͕\�P������Ζ��炩�Ȃ悤�ɕ����X�N����̂W�N�ԂŎ��ɂV�D�R�{�ȏ�̐L�т������Ă��荡����܂��L�т邾�낤�B

�\ 1�@�i�����Ȕ��\�̕����P�V�N�ʐM���p���������̌��ʁ@�C���^�[�l�b�g���p�Ґ��y�ѐl�����y���@���[�P�P]�j

�܂��A�\�P�̓C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ă���l���ΏۂƂȂ��Ă���B���ۂɂ͗��p�ł�����ɂ��Ȃ���A���p���Ă��Ȃ��l�������B�����Ő��тł̃C���^�[�l�b�g���y����\�Q���猩��ƕ���16�N���łW�V���̐��тŃC���^�[�l�b�g�����p�\�ƂȂ��Ă���C���^�[�l�b�g�����p�ł���l�͏��Ȃ��Ƃ��W�V�����Ă���Ƃ�����B

�\ 2�@�i���o�����Ȕ��\�̕����P�V�N�ʐM���p���������̌����@�E���сA���Ə��y�ъ�Ƃł̃C���^�[�l�b�g���y������j

�N��ʂ̃l�b�g���p��\�R�Ō���ƂQ�O��R�O��ł͂��łɃl�b�g���p���͂X�O�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�����ɒ����������P�R����P�X�ɂ����Ă��X�O�D�V���Ƃ������ʂ��o�Ă���B�ނ�͂��ꂩ��V�N�Ԃ̊ԂɐV�L���҂ƂȂ�̂�����A�L���҂̃l�b�g�̗��p���͐L�т邱�Ƃ͊m���ł���B�V���ɂ��肱�݃`���V����ꂽ�Ƃ��Ă��S�˔z�z�͕s�\�ł��邵�A�w�O�ł̎��O�̘J�͂ɂ��`���V�z�����͂�S�L���҂ɓ͂��邱�Ƃ͓���B�L���ґ�����̂P�����K�v�ł���Ƃ��������͂��邪�A�ڂɐG���\���Ƃ����Ӗ��ł͊��ɗD��Ă���Ƃ�����B

�\�R�ɂ͂Q�O�O�R�N���I�����̔N��ʓ��[�����d�˂Ă��邪�A�N��ʂ̃l�b�g���p�Ɣ�ׂ�ƃC���^�[�l�b�g���p���̍ł������Q�O��R�O�オ���[���͒Ⴍ�A�A���t�@�x�b�g�́u�]�v�̂悤�ɂȂ��Ă���B�ᓊ�[���̑ŊJ�̂��߂̃C���^�[�l�b�g�̗��p���l�������ɂ�����B![]()

�\ 3�i�����P�V�N�����C���^�[�l�b�g�T�ϓ��v�W[�P�Q]�@����с@���c�@�l���邢�I�����i�����[�P�R]���쐬�j

�ȏ�̂悤�ɃC���^�[�l�b�g�̕��y���͂���߂č����A�����̕��y���͐L�тĂ��郁�f�B�A�ł���B��葽���̐l�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ͑I���������ł��K���Ă��郁�f�B�A���Ƃ�����B

�Q�D�W���m�̗��p

�@���_���猾���ƃI���C���[���������W���m�͐����A���ɑI���ɂ����Ă͎������Ă��Ȃ��B�Ƃ����̂́A�l�b�g�̐��E�ŏ�ɂ��܂Ƃ��u�����ɂ�閳�����Ȕᔻ�v��r���ł��Ȃ����炾�B������[�P�S]���͐����Ƃ̃z�[���y�[�W�ł̌f���̑��݂��u���サ�Ă����܂��ɂȂ邾���������ɂ�߂��ق����ǂ��v�ƒf������B

�@�Q�����˂�Ȃǂ𒆐S�Ƃ��������f���ɂ́A����c����}�ɂ�������l�X�Ȉӌ������Ă��邪�A���̂قƂ�ǂ̓l�b�g�l�i��������Ȃ����e�҂ɂ��ӌ��ł���A���̓��e�ɐ^�����Ȃǂ����ȏ�S�ۂ���Ă��Ȃ��B�E�B�L�y�f�B�A[�P�T]�Ȃǂł͂�����x�M����������Ă���A�Ǘ��҂̂��Ƃł̓��e�ł���Ή\�Ƃ����Ȃ����Ȃ����A�Ǘ��l�����e�̐^�U���m�F���Ă��錻�݂̏̓I���C���[���̂����W���m�Ƃ͌����Ȃ��B

�@�������Ȃ���A�u�U�E�I���v�̒��ł͌���ꂽ�����o�[�ł͂��邪�Ǘ��҂̊Ď����ɒu����Ȃ��W���m���������悤�Ƃ��Ă��Ă���B����́A�c���E�ɂ�鏑�����݂ł���B����̓U�E�I�������{�S���̋c���A��T���l�ɂ��ꂼ��p�X���[�h�s���Ă��邽�߂ɉ\�ƂȂ邱�Ƃł͂��邪�A����ɂ��g�������m�ȁu���l�v�̂ݏ������݉\�ȃX�y�[�X�����܂ꂽ�B�܂�����ꂽ�����o�[�Ƃ͌����Ă����̋K�͂͂T���l���A�ނ�͗L���҂���I��Ă���Ƃ����l�����ł���u�ӔC���锭���ҁv�Ƃ��ď���邱�ƂɂȂ�B�l�X�ȋc������̈ӌ����W�������ƂȂ�邩���u�U�E�I���v�̍���̈�̉ۑ�ƂȂ邾����[�_�V3] �B

�@�u�ӔC���锭���ҁv����Ău�I���v�ɂ����āA���̒~�ψȊO�ɂ����{�̃��f�B�A���������Ă��Ȃ����s�����Ƃ��\�ƂȂ�B����͑I�����ɂ�������萭�}�̎x���A�ᔻ�ł���B���݂͓��萭�}�̎x���́A�����̗��ꂩ�炩�������Ă��Ȃ��B�e���r�͓d�g�@��P�͑����u���̖@���́A�d�g�̌������\���I�ȗ��p���m�ۂ��邱�Ƃɂ���āA�����̕����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v�ɂ�萭���Ɋւ��Ă͑傫���\���ɋK�����Ă��邪�A�V���ɂ͈�̋K�����������Ă��Ȃ��B�������Ȃ��獡�܂ł̂Ƃ���A���萭�}���x��������A���𑱂��邱�Ƃ͑I�����ɂ͍s���Ă��Ȃ��̂ł���B�����V���̘_���ψ��^�ǎ��ɂ��A�ߋ��͗L�͌��҂��A�����҂��s�������낦�ē������ʂ̒��őI���͍s���Ă����Ƃ����B����ƂƂ��ɖA�����ւ̏��ʂ͏��X�ɂ����Ȃ��Ȃ�A���݂ł͏ꍇ�ɂ���Ă͖����Ȃ�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A����ł��I�����Ɏx����ᔻ�����邱�Ƃ͂Ȃ�������[�_�V4] �B

�v���t�B�[�������ɂ��ꂽ�c���E�݂̂��������߂�X�y�[�X�ɂ����ẮA�L�Ӌ`�ɂ��̂悤�Ȏx����ᔻ�̈ӌ��̒~�ς��Ȃ����\�������͊����Ă���B����͌��݂ł������Ȃ��Ă��鐭���Ƃ����Ȃ𐳓������A������ᔻ���邱�Ƃ̃l�b�g�łł͂Ȃ��A�u�ӔC���锭���ҁv�Ƃ��Ă̐����Ƃ������Ɨ��Q�W�������Ȃ����҂ɑ��āA�l�b�g��̏������Ƃɔ��f�����A���̍l���𑽐��̓ǎ҂��{�����邱�Ƃ��o����Ƃ�����Ԃ������Ă���B

�@

�R�D�f�[�^�͎�����́u�C���e���C���T�C�h�v

�ǎ��ȑ�ʂ̃f�[�^�����[�U�[�ɒł���T�[�r�X���������[�U�[�ɉ��l��ł���Ƃ������Ƃł���A�I�����ɉߋ��S�N�Ԃ̊������m�F���邱�Ƃ��\�Ƃ���B�܂��A�c��I�����̂悤�Ɍ��҂������Ă��A���ꂼ��̌��҂̏ڍ������e���邱�Ƃ��\�ł���B

���ʂ������Ȃ�Ǝ��ɔ�r�̗e�Ղ��⎞�ԓI�A�J�͓I�R�X�g���{���҂ɋ����邱�ƂɂȂ邪������A�����鑤�̍H�v�ɂ���āA�v�_���܂Ƃ߂��ꗗ�\�A�X�̂��ڂ����������ꂼ�ꃊ���N������Ȃlj{���҂ɃX�g���X�����������Ȃ�����H�v�́A���̃��f�B�A�ɔ�ׂ�Ɣ��Q�ɍ����Ȃ�B

�V���ɂ͎��ʂƂ���������A���l�Ƀ��W�I��e���r�ɂ����ԂƂ���������B�������Ȃ���C���^�[�l�b�g�̐��E�͂قږ����̃X�y�[�X�����肢����ł��f�[�^�����e���邱�Ƃ��o����B�܂��A�����@�\�̏[���ƁA���Ə��Ƃ������P�[�W�����邱�Ƃ��o���邽�߁A��e�ʂ̃f�[�^�ł����Ă��X�g���X�Ȃ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B

�S�D�\�t�g�E�F�A�����[�X�T�C�N���̏I��

�@����͂P�Ɠ��l�ɑ����̃��[�U�[�Ɍ��Ă��炤���߂ɂ́A��Ϗd�v�Ȓ�`�ł���B�@��ˑ��ɂ��Ȃ��T�[�r�X�𑽂����邽�߁A���[�U�[�ɂ�������K�I���S�͏��Ȃ��Ȃ��Ă��B��葽���̐l���������ŗ��p�ł���Ƃ������Ƃ́A�I���ɓK���Ă���ƌ�����B

�T�D�y�ʂȃv���O���~���O���f��

�@��R�X�g�ō�邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ͓��{�̐�����ς����ł͍ł��d�v���|�C���g�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�C���^�[�l�b�g�őI�����邱�Ƃ̈Ӗ��͂T�͂ŏڂ����l�@���邪�A�u���{�̋c�����Y�R�X�g�͂܂������قǍ���[�P�U]�v�Ƃ������_������������@�Ƃ��ďd�v�ł���B

�}�b�V���A�b�v�ɂ���ă��[�U�[�ɗ��p���Ղ��l�X�ȕ\�����@���A�@��Ɉˑ������ɗ��p���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�̂́AHP�쐬�҂̕\���͂����߂邱�ƂɂȂ�B

�@�����āA��M���邱�Ƃ̃n�[�h�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�����Ƃ̓����������Ďs�����m���ӌ����������邱�Ƃ�p�ӂɂ���ȂǁA���\���������߂�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ���B

�U�D�P��f�o�C�X�̘g�����\�t�g�E�F�A

�P�D�S�D�̒�`�Ɠ��l�ɑ����̃��[�U�[�Ɍ��Ă��炤���߂ɂ́A��Ϗd�v�Ȓ�`�ł���B

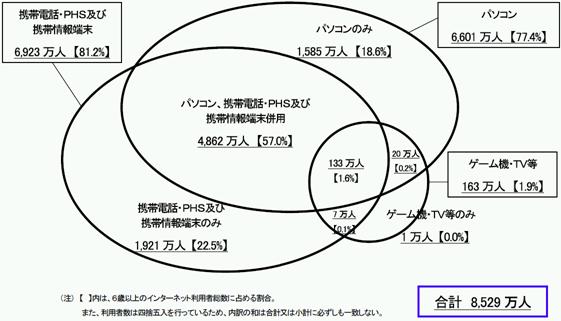

�ŋ߂ł͂U�̓������u�v�d�a3.0�I�v�ƕ\������邱�Ƃ����邪[�P�V]�A��葽���̐l�ɁA���g�߂Ȃ��̂ƂȂ�B�\�S�̂悤�Ƀl�b�g�𗘗p���Ă���W�T�Q�X���l�̂����p�\�R�����o�R���ė��p���Ă���l�͂��̂V�V�D�S���ɂ�����U�U�O�P���l�ƂȂ��Ă���B�܂��A�P�V�N�x�̒����ł͏��߂Čg�ѓd�b���̈ړ��[�����p�҂��p�\�R������̗��p�҂��������B�i�O�N������P�O�X�W���l�����i�P�W�D�W�����j�j

�\ 4�i���o�����Ȕ��\�̕����P�V�N�ʐM���p���������̌��ʁ@�E�C���^�[�l�b�g���p�[���̎�ނ��j

�@�C���^�[�l�b�g�𗘗p����ꍇ�A���j�^�[�Ƃ����傫�Ȑ�����A���Ɏ����^�т�����g�ђ[���͂�菬�����Ƃ����Z�p�������N�����Ă���B�l�b�g���p�Ƃ������������l����Ώ������Ƃ������Ƃ͂��ꂾ���\���ɐ������łĂ��邱�Ƃɂ��Ȃ�B�n�[�h�ʂł̉ۑ肪�����Ƃ͂����Ȃ��B

�������A����ł��ǂ��ł�������Ƃ��������͔��M�҂̏������g�߂ɂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�BPC�p�A�g�ђ[���p�Ƃ��ꂼ��̔��M���e�ɍH�v�������̒[���ɂ������������H���邱�Ƃ��o����Ό��݂ł��傫�Ȑ�͂ƂȂ�B

�V�D���b�`�ȃ��[�U�[�̌�

������������Â炢���A�u��ʏ�Ń��[�U�[�����낢��ȑ̌������邱�Ƃ��o����v�Ƃ������Ƃł���B�u�O�[�O���}�b�v�X�v�ihttp://maps.google.co.jp/�j�̂悤�ȋ@�\�͍��܂łł���ƂĂ��b�o�t�ɕ��ׂ������邽�߁A�D�ꂽ�C���^�[�l�b�g�ڑ����ɂ��鏭���̃��[�U�[�������p�ł��Ȃ������悤�ȋ@�\�ł��邪�A�T�̎����ɂ���ėl�X�ȑ̌����v�d�a��ł��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B

������A�v�d�a��̉\�����L�������Ƃ������ƂŁA�g�o�쐬�҂̕\���͂����߂邱�ƂɂȂ�B���Ƃ��ΎQ�c�@��HP�ɂ���Q�c�@�o�[�`�����c�A�[[�P�W]�̂悤�ɁA����������Ă��܂������ȗL���҂Ɛ����̋������k�߂��̃R���e���c�Ƃ��č��ł����p����Ă���B�܂���������̗��p���l�͏オ���Ă������낤�B���@�̂g�o��ɂ���o�[�`�������@�c�A�[[�P�X]�́A�f���ł̏Љ�ɗ��܂�̂Ń��[�U�[�̌��Ƃ͌����Ȃ��B

�W�D�I���ɓK���Ă���Ƃ�����v�d�a�Q�D�O

�@�ȏ�̂悤�ɁA�Q�D�O�I�Ƃ�����R���Z�v�g�́u��M�v�u���M�v�u�����v�u���L�v���D�z���A���ꂼ��̃n�[�h����Ⴍ����Ƃ������ʂ������炷�B����ɂ���āA���g�߂Ȑ����A�����ʂ̑����I���̎������\�ƂȂ�B

�Q�߂Ő����ƁA�s���o���̏��\�������Ⴂ���Ƃ��u�ǁv�ƍl�@�������A�v�d�a�Q�D�O�̓����ɂ���Đ��������W�߁A��������ƂɎv�l���A���̌��ʂƂ��Ă̐����I���f�𑼎҂Ɏ������Ƃ��邱�Ƃ̃n�[�h�������I�ɒႭ���Ă���̂ł���B����ɂ���āA�u�ǁv

�����z������Ǝ��͍l����B