地方自治 名言録

地方自治の本質について、論議を深め、そのあるべき姿を考察、探求するため、

下記の書物から、長くなりましたが、引用させていただきました。

(10) カント

(9) ブライス

(8) アリストテレス

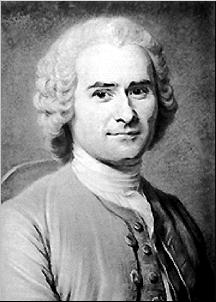

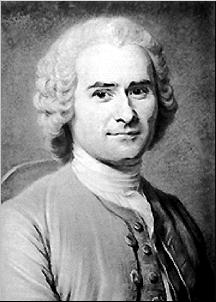

(7) ルソー

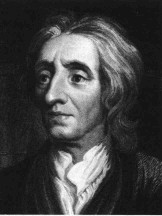

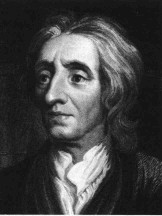

(6) ジョン・ロック

(5) ゲーテ

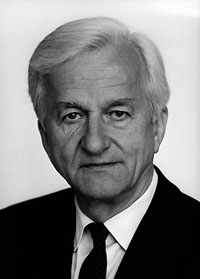

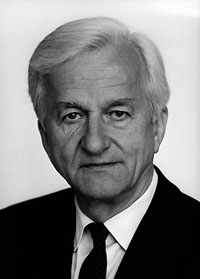

(4) ヴァイツゼッカー 西ドイツ大統領

(3) 福沢諭吉

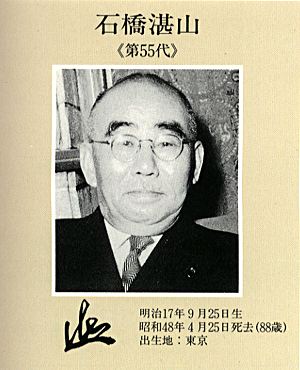

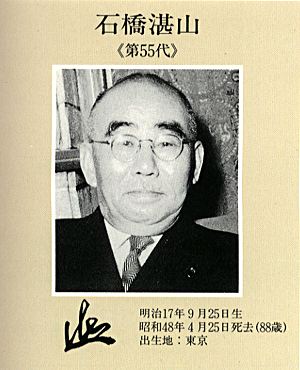

(2) 石橋 湛山

(1) ペリクレス

(10) カント

啓蒙とは、人間が自分の未成年状態から抜けでることである、ところでこの状態は、人間がみずから招いたものであるから、彼自身にその責めがある。未成年とは、他人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状態である。ところでかかる未成年状態にとどまっているのは彼自身に責めがある、というのは、この状態にある原因は、悟性が欠けているためではなくて、むしろ他人の指導がなくても自分自身の悟性を敢えて使用しようとする決意と勇気とを欠くところにあるからである。それだから「敢えて賢こかれ! (Sapere aude)(1)」、「自分自身の悟性を使用する勇気をもて!」――これがすなわち啓蒙の標語である。

啓蒙とは、人間が自分の未成年状態から抜けでることである、ところでこの状態は、人間がみずから招いたものであるから、彼自身にその責めがある。未成年とは、他人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状態である。ところでかかる未成年状態にとどまっているのは彼自身に責めがある、というのは、この状態にある原因は、悟性が欠けているためではなくて、むしろ他人の指導がなくても自分自身の悟性を敢えて使用しようとする決意と勇気とを欠くところにあるからである。それだから「敢えて賢こかれ! (Sapere aude)(1)」、「自分自身の悟性を使用する勇気をもて!」――これがすなわち啓蒙の標語である。

(1)「敢えて賢こかれ、やってみよ。正しく生活すべき時期を虚しく延引するのは、河が流れやむのを待つ田舎びとのようなものだ。だが河は依然として流れ、とこしえに転旋して止むことがない」。古ローマの詩人ホラティウス(Quintus Horatius Flaccus, 65-8 v. Chr)が、書翰の形式で書いた論文集「書翰(Epistolae, Ⅰ, 2, 40. )」にある。自分はすでに賢いのだ、という自覚をもて、の意。

大方の人々は、自然の方ではもうとっくに彼等を他者の指導から解放している〈naturaliter maiorennes〉のに、なお身を終えるまで好んで未成年の状態にとどまり他者がしたり顔に彼らの後見人に納まるのを甚だ容易ならしめているが、その原因は実に人間の怠惰と怯儒とにある。未成年でいることは、確かに気楽である。私に代って悟性をもつ書物、私に代って良心をもつ牧師、私に代って養生の仕方を判断してくれる医師などがあれば、私は敢えてみずから労することを用いないだろう。私に代って考えてくれる人があり、また私のほうに彼の労に酬いる資力がありさえすれば、私は考えるということすら必要としないだろう、こういう厄介な仕事は、自分でするまでもなく、他人が私に代って引受けてくれるからである。大多数の人々(そのなかには全女性が含まれている)は、成年に達しようとする歩みを、煩わしいばかりでなく極めて危険であるとさえ思いなしているが、それはお為ごかしにこの人達の監督に任じている例の後見人たちのしわざである。かかる後見人たちは、自分の牧(ぼく)している家畜をまず愚昧にし、よちよち歩きにふさわしいあんよ車の中に入れられたこの温和な動物どもが、それから一歩でも外へふみ出すような大それた行為をしないように周到な手配をととのえたうえで、さてその次は、もし彼等が独り歩きを企てでもすれば、すぐさま身にふりかかる危険を見せつけるのである。なるほどこの危険は、それほど大きなものではない、――二、三遍ころべば、けっこう歩けるようになる筈のものだからである。しかしこういう見せしめでも、やはり彼等に気おくれを起こさせ、もう二度とやらないのが普通である。

(中略)

ところでこのような啓蒙を成就するに必要なものは、実に自由にほかならない、しかもおよそ自由と称せられる限りのもののうちで最も無害な自由すなわち自分の理性をあらゆる点で公的に使用する自由である。

(中略)

自分の理性を公的に使用することは、いつでも自由でなければならない、これに反して自分の理性を私的に使用することは、時として著しく制限されてよい、そうしたからとて啓蒙の進歩はかくべつ妨げられるものでない、と。ここで私が理性の公的使用というのは、或る人が学者として、一般の読者全体の前で彼自身の理性を使用することを指している。また私が理性の私的使用というのはこうである、――公民として或る地位もしくは公職に任ぜられている人は、その立場においてのみ彼自身の理性を使用することが許される、このような使用の仕方が、すなわち理性の私的使用なのである。ところで公共体の利害関係を旨とする多くの事業においては、その公共体を構成する人達のうちの若干に、あくまで受動的な態度を強要するような或る種の機制を必要とする。それは政府が、この人達を諸種の公的目的と入為的に一致せしめるためであり、或いは少なくともこれらの目的を顛覆させないためである。こういう場合には、論議はもとより許されていない、ただ服従あるのみである。しかしかかる機構の受動的部分を成す者でも、自分を同時に全公共体の一員――それどころか世界公民的社会の一員と見なす場合には、従ってまた本来の意味における公衆一般に向って、著書や論文を通じて自説を主張する学者の資格においては、論議することはいっこうに差支えないのである、そうしたからとて、彼が他方で受動的成員として加わっているところの事業には、いささかも損害を与えることがないからである。すると上官から、何か或ることを為せ、と命じられた将校が、勤務中にも拘らずその命令が適切であるかどうか、或いは有効であるかどうかなどとあからさまに論議しようとするなら、それは甚だ有害であろう――彼はあくまで服従せねばならない。しかし彼が学者として、軍務における欠陥について所見を述べ、またこれらの所見を公衆一般の批判に供することを禁じるのは不当である。また公民は、課税の納付を拒否することはできない、まして納税の義務を果すべき場合に、賦課に関して差し出がましい批難を口にすることは、(全国的に反抗を誘発するおそれのある)不届きな行為として処罰されてよい。それにも拘らず彼が学者として、かかる賦課が適正と公平とを欠くことに反対する見解を公表することは、公民としての義務に背反するものでない。聖職者についても、事情はこれとまったく同様である、彼は自分のところで教理問答を学ぶ人達や、また自分の教区に属する信者たちに対しては、彼の勤務する教会の信条書通りに講義し或いは説教する義務がある、彼はこのような条件で聖職者に叙せられているからである。しかし彼が学者として、信条書の欠点に関し、周到な検討を経た好意ある意見を述べ、また宗教に関係する事項や教会制度などを改善するための提案を公衆一般にも知らしめることについては、完全な自由をそれどころか、そうする使命をすらもつのである。実際この場合には、彼の良心を苦しめるものは、なに一つ存しないのである。彼が職掌上、すなわち教会の代行者として会衆に説くところのものは、自分自身の是とする見解に従い自由に説く権能をもつような対象ではなくて、他者の名において講説することを委任せられたところのものだからである。彼は、我々の教会はしかじかのことを教えるとか、これが我々の教会が用いるところの証明根拠であるなどと言うであろう。また彼は教区の信者達のために、種々な実際上の利益を一定の教義に求めることがある、その場合にこれらの教義は、彼自身としては十分な確信をもって是認できないようなものであるかも知れない。それにも拘らず彼がかかる教義の講説を自分の義務と心得るのは、そのなかに真理の潜んでいることが、必ずしもまったく不可能でないからであり、いずれにせよ少なくとも宗教の真義に矛盾するものが、そのなかに見出されないからである。もし彼がかかる矛盾を実際に認めるとしたら、彼は良心をもってその職を全うすることはできないであろう、そうしたら彼は辞職せねばなるまい。教会の伝道者が、教区の信者達を前にして彼の理性を使用する仕方は、もっぱらその私的使用である、教会の会衆は、いくら大勢であっても所詮は内輪の集まりにすぎないからである。このように理性の私的使用に関して言えば、牧師たる彼は決して自由でない、また他からの委任を果しているのであるから、自由であることを許されないのである。しかし彼が、著書や論文を通じて、本来の意味での公衆一般、すなわち世界に向って話す学者としては、従ってまた理性を公的に使用する聖職者としては、自分自身の理性を使用する自由や、彼が個人の資格で話す自由は、いささかも制限されていないのである。民衆の後見人(宗教上の事柄についての)でありながら、自分自身がまだ未成年状態にあるというのは不条理である、そしてかかる不条理は、けっきょくほかのいろいろな不条理をいつまでも存続させることになるのである。

(カント『啓蒙とは何か』(篠田英雄訳、1950年、岩波文庫)抄。Immanuel Kant(1724年4月22日 - 1804年2月12日)はドイツの哲学者。)

(写真は、(Die Welt HP「Grose Denker in der Philosophie」による。)

による。)

(9) ブライス

近代民主政治に於ける地方自治の任務、その中央政府との關係、その運用に最も便宜な形態等については、私は後章に於て、六個の近代諸國に於ける民主政治を叙述する諸章に於てこれを述べるつもりである。

近代民主政治に於ける地方自治の任務、その中央政府との關係、その運用に最も便宜な形態等については、私は後章に於て、六個の近代諸國に於ける民主政治を叙述する諸章に於てこれを述べるつもりである。

けれども此處では、小地域に於ける自治が、自由國の市民に必要な能力の形成を資けたその一般的な功績について一言しておかう。それは共同の問題に關する共同の利益、及び公共的義務並びに個人的義務の自覺を市民に與へ、之を的確公正に處理せんとする關心を持たせた。若し地方當局の事務が、道路の修理、村の清掃、新しきポンプの設置や、所有者の判明するまで主のわからなくなつた家畜を収容する場所を設け、村民が共同の牧場に放牧し得る家畜の數を定め、或は共有の森林地で伐探された材木を各人に分配すること等に在りとせば、村民は總てこれ等の事が適當に處理されることに關心を持つのである。

直接自家の利益に關係せぬ事には總て不關焉の怠惰と利己は民主的團體に害毒を流すこと最も大なる悪風である。村の問題について公共的精紳を持ち、公明であり、積極的であることを學んだ者は、正に「小事に忠ならざる者は大事に忠ならず」の逆に、大國民に缺くべからざる教育の第一課を終了した者である。

同一な原理は都市にも妥當である。都市に在つては選擧民は自身の觀察によりその事務が如何様に處理されてをるかを判斷し得ることは稀である。けれども彼等は新聞紙を通じ、或は確かな筋から聞いたことによつて、市長、議員、吏員等に職務に怠慢のかどなきや、私利私曲の疑ひなきや、或は又納税者はその要求された納税に對して充分の價値を得て居るか等を監視し得る。斯くて彼は選擧の際には最も香ばしき記録ある候補者を見出し、その爲めに投票することも出來るのである。

第二に地方的制度は、他人の爲めだけではなく、他人と一緒に能率的に働き得るやうな教育を人々に賦與する。それは常識、穏健性、判斷力、社交心等を發達せしめる。その精神を一致させてゆかねばならぬ人々は譲歩妥協の必要を學ぶ。一技一能を有する人物は之を顯し、自らを同輩に薦める機會を持つ。而して二個の有用なる習慣、即ち公共の問題に關する知識技能を認め、及び人物をその公言公約によらず、その行爲によつて評價する習慣が形成される。

農村に於ける地方の吏員や、彼等の選擧者に於て目賭される偏狭鄙吝の精神について兎やかく云はれるのを往々耳にするが、かヽる短所は地方の生活状態の自然的な所産である。其處には如何なる場合にも偏狭な精神が行はれ、それは代議士の選擧の際でも、投票者を左右するけれども、其處には地方自治によつて養成される狡智はいくらか遜色がある。斯かる缺陥は自治によつて産み出される一層重要なる長所に免じて寛恕せねばならない。

而して農夫も勞働者も商店主や土地持ちの百姓と等しく、總ての人々を公共の事業に參加せしめ、その自治體のため自身で考へ、又その周圍に何等かの奉仕し得る範圍をもつてゐることを自覺させる事はその重要な點である。彼等は自己に賦與された權力について公共に對して責任を持つと云ふ原理の運用を狭小な範圍で觀察し、より大規模の問題について之を立派に應用出來るやうになるのである。

かヽる好結果は都會の政治、殊に人口が驚く可く急激に増加して變態的事情を發生せしめ、市民は議員及び吏員を適當に選擧するに必要な相互的な知識を得ることが不可能になつてゐる大西洋彼岸の都市の政治に於ては往々にして之を缺如してゐる。

この點については他の場所で再説するが、兎に角民主的な政治が最も國民の興味を集め、その中から有能の人物を擧げてゐるのは瑞西及び合衆國、特にその北部及び西部の諸州で、いづれも農村に於ける地方自治の最も發達してゐる地方である。蓋しこれ等の例は地方自治は民主政治の最良の學校、その成功の最良の保證人なりと云ふ格言の正しいことを示すものである。

(ブライス『近代民主政治』(松山武訳、1929年、岩波文庫、抄。J・ブライス卿ジェームズ・ブライス(James Bryce, 1838年5月10日 - 1922年1月23日)はイギリスの法学者・歴史学者・政治家。)

(写真は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による。)

(8) アリストテレス

「ところで民主制的国制の根本原理は自由である。(というのは人々は普通、ただこの国制においてのみ自由に与かると、言っているからである。そして人々はこれがどの種類の民主制も狙っているものだと、主張しているからである。) そして自由の一つは順番に支配されたり支配したりすることである。というのは民主制的「正」は人の値打に応じてではなくて、人の数に応じて等しきものをもつことであるが、これが「正」だとすれば、大衆は必然に主権者であり、また何ごとによらず、より多数の者の決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことであるということにならなければならないからである。何故なら彼らは国民のそれぞれの者が等しきものを持たなければならぬと主張しているからである。従って民主制においては貧乏な人々が富裕な人々より有力であることになる、というのは彼らはより多数であるが、このより多数の者の決定したことが最高の権威をもつからである。さて以上のものは凡ての民主制論者たちがその国制の目標としてたてている自由の徴(しるし)の一つであるが、他の一つは人が好むままに生きるということである。というのはいやしくも好むままに生きることの出来ないことが奴隷たる者の定めなら、好むままに生きることは自由の働きだと人々は言うからである。だからこれが民主制の第二の目標である。そしてここから、支配されないこと――出来れば何人によってもそうされないこと、しかしそれがかなわなければ、順番で支配され支配すること、に対する要求が起ってきたのである。そしてこのような仕方で「等」にもとづく自由に貢献しているのである。

「ところで民主制的国制の根本原理は自由である。(というのは人々は普通、ただこの国制においてのみ自由に与かると、言っているからである。そして人々はこれがどの種類の民主制も狙っているものだと、主張しているからである。) そして自由の一つは順番に支配されたり支配したりすることである。というのは民主制的「正」は人の値打に応じてではなくて、人の数に応じて等しきものをもつことであるが、これが「正」だとすれば、大衆は必然に主権者であり、また何ごとによらず、より多数の者の決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことであるということにならなければならないからである。何故なら彼らは国民のそれぞれの者が等しきものを持たなければならぬと主張しているからである。従って民主制においては貧乏な人々が富裕な人々より有力であることになる、というのは彼らはより多数であるが、このより多数の者の決定したことが最高の権威をもつからである。さて以上のものは凡ての民主制論者たちがその国制の目標としてたてている自由の徴(しるし)の一つであるが、他の一つは人が好むままに生きるということである。というのはいやしくも好むままに生きることの出来ないことが奴隷たる者の定めなら、好むままに生きることは自由の働きだと人々は言うからである。だからこれが民主制の第二の目標である。そしてここから、支配されないこと――出来れば何人によってもそうされないこと、しかしそれがかなわなければ、順番で支配され支配すること、に対する要求が起ってきたのである。そしてこのような仕方で「等」にもとづく自由に貢献しているのである。

以上のことどもがその根柢におかれ、以上のようなことがその出発点であるから、次のようなことが民主制的なことである――すなわち凡ての人々がもろもろの役人を凡ての人々の中から選挙すること、凡ての人々が一方において個々の人を支配し、他方において個々の人が順番で凡ての人々を支配すること、もろもろの役はその凡てか或は経験や技術を必要としないものである限りのものかを籤引によって任命すること、もろもろの役は財産を全然その資格としないこと、或は出来るだけ少額を資格とすること、同一人がどんな役にも二度と就かないこと、或は就くことを許すなら、少い度数に限ること、或は戦争に関する役以外の少数の役に限ること、もろもろの役の任期はその凡てのもの、或は出来るだけのものを短くすること。裁判は凡ての人々、或は凡ての人々のうちから選ばれた人々が凡てのことについて、或は大多数の、そして役入の報告査問(エウチユーナ)や国制や私的契約のような最も大切で重要なことについてすること。民会は凡てのことについて或は最も重大なことについて主権を有するが、どんな役人も何ごとにも主権を有しないこと、或は有することを許すなら、出来るだけ少数のことにかぎること。(そして評議員会は、凡ての人々に民会出席の手当がたくさん出ないところではもろもろの役のうちで一番民主制的なものである。というのはたくさん出るところでは人々はこの役からさえその力を奪い取るからである。何故なら民衆は手当をたくさん貰えるときには凡ての決定を自分たちの手に収めるからである、このことはこれより以前の研究において先に述べられた通りである。) 次に、出来れば、凡ての人々、すなわち民会、諸裁判所、諸役が手当を貰うこと、出来なければ、諸役、諸裁判所、評議員会、常例民会が、或は諸役のうちで、是非とも一緒に集って共同食事をする必要のある役が貰うことである。(なおまた、寡頭制の特徴は生れの善さと富と教養とによって示されるから、民主制的なことは以上のものとは反対のもの、すなわち生れの賎しさ、貧しさ、野卑であるように見える。) なお役はいずれも終身ではないこと。もし何か終身の役が昔の変革から取り残されているなら、それから力を奪い去り、選挙された人の代りに籤引に当った人をその役につけること。

ともかく以上が民主制に共通なことどもである。しかし民主制的であると一般に認められている「正」(これは凡ての人々が数に応じて等しいものを持つことである)からその帰結として出てくるのは本当の意味で民主制や人民の支配と思われるものである。というのは貧乏な人々が富裕な人々よりも少しも多く支配に与からないこと、或はただ貧乏人だけが主権者であることなく、凡ての人々が数に応じて等しくそうであることが等しいことだからである。何故ならそうあってこそ国制には平等と自由とが存すると人々は信ずるだろうからである。」

(アリストテレス『政治学』(1961年、山本光雄訳、岩波文庫、285~288ページ)

(写真は、ラファエロのフレスコ画「アテネ学派」、バチカン。Aristotle depicted by Raphael holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 ~1511

From Wikipedia, the free encyclopedia。)

(7)ルソー「社会契約論」

「 ひとたび、公共の職務が、市民たちの主要な仕事たることを止めるやいなや、また、市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや、国家はすでに滅亡の一歩前にある。戦闘に進み出なければならないというのか? 彼らは軍隊に金を払って、自分は家にのこる。会議に行かねばならないというのか? 彼らは代議士を指名して、自分は家に残る。怠惰と金銭のせいで、彼らはついに祖国をドレイ状態に陥し入れるために軍隊をもち、また、祖国を売りわたすために代議士をもつにいたるのだ。

「 ひとたび、公共の職務が、市民たちの主要な仕事たることを止めるやいなや、また、市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや、国家はすでに滅亡の一歩前にある。戦闘に進み出なければならないというのか? 彼らは軍隊に金を払って、自分は家にのこる。会議に行かねばならないというのか? 彼らは代議士を指名して、自分は家に残る。怠惰と金銭のせいで、彼らはついに祖国をドレイ状態に陥し入れるために軍隊をもち、また、祖国を売りわたすために代議士をもつにいたるのだ。

商業や工芸に大騒ぎしたり、むやみに利益をほしがったり、軟弱で安楽を好んだりすることが、身をうごかしてはたすべき職務を、金銭で代用させるのだ。ひとは思いのままに利得を増すために、その一部を譲りわたす。〔職務に〕金を出すと、まもなく諸君は鎖につながれることになるだろう。「財政」というこの言葉は、ドレイの言葉であって、都市国家の知らないものである。真に自由な国では、市民は自分の手ですべてを行い、金銭ずくでは何もしない。自分の義務をまぬがれるために金を払うどころか、金を払ってでも自分の義務を自分で果そうとするであろう。わたしは一般の意見とは大いにちがうのだが、賦役のほうが、租税よりも自由に反することがより少ないと信じている。

国家がよく組織されるほど、市民の心の中では、公共の仕事が私的な仕事よりも重んぜられる。私的な仕事ははるかに少なくなるとさえいえる。なぜなら、共通の幸福の総和が、各個人の幸福のより大きな部分を提供することになるので、個人が個別的な配慮に求めねばならぬものはより少なくなるからである。うまく運営されている都市国家では、各人は集会にかけつけるが、悪い政府の下では、集会に出かけるために一足でも動かすことを誰も好まない。なぜなら、そこで行われることに、誰も関心をもたないし、そこでは一般意志が支配しないことが、予見されるし、また最後に、家の仕事に忙殺されるからである。よい法律は、ますますよい法律を作るが、悪い法律は一そう悪い法律をもたらす。国事について誰かが「わたしに何の関係があるか?」などといい出すやいなや、国家はもはやほろびたものと考えるべきである。

祖国愛の減退、私的な利益の活動、国家の広大さ、征服、政府の悪弊などが、国民の集会において、人民の代議士または代表者というやり方を考えつかせた。これらは、ある国であえて第三身分などと呼ばれているところのものである、こうなると、二つの身分の特殊利益が、第一と第二の地位に置かれ、公共の利益は第三位でしかなくなる。

主権は譲りわたされえない、これと同じ理由によって、主権は代表されえない。主権は本質上、一般意志のなかに存する。しかも、一般意志は決して代表されるものではない。一般意志はそれ自体であるか、それとも、別のものであるからであって、決してそこには中間はない。人民の代議士は、だから一般意志の代表者ではないし、代表者たりえない。彼らは、人民の使用人でしかない。彼らは、何ひとつとして決定的な取りきめをなしえない。人民がみずから承認したものでない法律は、すべて無効であり、断じて法律ではない。イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大まちがいだ。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいなや、イギリス人民はドレイとなり、無に帰してしまう。その自由な短い期間に、彼らが自由をどう使っているかをみれば、自由を失うのも当然である。」

(ルソー著、桑原武夫、前川貞次郎訳『社会契約論』(1954年、岩波文庫)131~133ページ)

(写真は、ルソー。http://www.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96jun/rousseau.htmlによる。)

(6)ジョン・ロック「市民政府論」

人間が社会を取結ぶ理由は、その所有の維持にある。また彼らが立法府を選任し、授権する目的は、こうして作られた法や規則が、社会のすべての成員の所有を保護し、垣根をし、その社会のどの一部、どの一員といえども、これを支配しようとすれば制約し、その権力に限界をおくということにある。

けだし、人間が社会を取結ぶことによって確保しようと企て、そのために人々が、自分たちの作った立法者に服従するその当該のものを、破壊するような権力を立法府がもつことが、社会の意志だとは、とうてい想像できないからである。立法者が、人民の所有を奪いとり、破壊しようとする揚合、あるいは恣意的な権力のもとに、彼らを奴隷におとし入れようとする場合には、立法者は、人民に対して戦争状態に身をおくことになり、人民は、かくて、これ以上服従する義務を免れ、神が入間を一切の実力暴力に対して身を守るため与えられたあの共通のかくれ場所にのがれてよいことになる。

であるから、もし立法府が、社会のこの基本的原則を破るならば、そうして野心なり、恐怖なり、愚鈍なり、もしくは腐敗によって、人民の生命、自由および財産に対する絶対権力を、自分の手に握ろうとし、または誰か他の者の手に与えようとするならば、この信任違反によって、彼らは、人民が、それとは全く正反対の目的のために彼らの手中に与えた権力を没収され、それは人民の手に戻るようになる。

人民は、その本来の自由を回復し、(自分たちの適当と思う)新しい立法府を設置することによって、彼らが社会を作った目的である自分自身の安全と保障の備えをするのである。

ここで私が、立法府一般についていったことは、最高の執行権者についても当てはまる。彼は、一方では立法府の一部となり、他方では法の最高の執行に与るという二重の信任を得ているのだから、もし彼が自分の勝手な意志を、社会の法として定立するようなことをすれば、それは両方を裏切ることになる。

その上もし彼が、国民代表を買収するために、その社会の実力や金銭や官職を使用するという場合も、彼はその信任に背いて行動することになる。あるいは選挙民に公然と働きかけて、泣きついたり、脅したり、約束したり、いろいろの方法で、自分の計画に合うものを選挙するように売りつける場合もそうである。またこういう方法で、あらかじめどういう投票をし、どんな立法をするかを約束している者を選挙させる場合もある。このように候補者や選挙人を統制し、選挙の仕方を新たに定めるとしたら、それは政府の根を断ち切り、公の安全の根本そのものを毒することでなくて何であろうか。人民が、自分たちの代表者の選択権を保留しているのは、自分たちの所有を守るためであり、彼らが選挙権を行使するのは、代表者がつねに自由に選挙されるようにということをめざしてするので、代表者たちはもし自由に選挙されれば、国家や公共の福祉が必要と認めるところは何かを、審議と十分な論議の上、自由に決定し、勧告するのである。しかし討議に耳を傾け、あらゆる面から理由を評価する前に、すでにどう投票するかを決めてしまっている連中には、こういうことはできない。そういう会合を準備し、彼個人の意志に公然と幇助を宣言する人々を、人民の真の代表だの、社会の立法者だのと主張することは、まさしく大きな信任違反、政府てんぷくの宣言であって、これ以上のものに出会うことはない。

加うるに、目に見える賞罰を同じ目的のために使い、その計画を妨げ、この国の自由を裏切るのに、賛成も同意もしない一切の者を除去し、破滅させるために、曲った法という手段のありとあらゆるものを使うということになれば、いったい何が行われているか、疑問の余地はないであろう。当初、権力に伴っていた信任に違反して、これを用いるような者が、社会でどんな権力を与えられるべきかを決めるのは容易である。そうしてひとたびこのようなことを試みた者は、もはや信用することができないことは、誰の目にも明らかなことである。

ロック著、鵜飼信成訳『市民政府論』"TWO TREATISES OF GOVERNNMENT",1690(1968年第一刷、岩波文庫)による。

写真は、Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanford.edu/entries/locke/ による。

(5) ゲーテ

「主権なくしてドイツ各都市の繁栄はあり得たか」

「主権なくしてドイツ各都市の繁栄はあり得たか」

それから、私たちは、ドイツの統一について、どういう精神においてそれが可能となり望ましいかを話し合った。

「ドイツが統一されないという心配は、私にはない。」とゲーテはいった、「立派な道路ができて、将来鉄道が敷かれれば、きっとおのずからそうなるだろう。しかし、何をおいても、愛情の交流によって一つになってほしい。つねに、外からの敵に対して団結してほしいものだ。ドイツのターレルやグロッシェンが全国で同一の価値を持つために、統一してほしいよ。私の旅行鞄が全部で36の国を通るたびに開かれないで済むように統一してほしいな。ヴァイマル市民の市発行の旅券が隣りの大国の国境官吏によって一人の外国人の旅券として扱われ、不十分だなどと剣突をくうことがないように、統一してもらいたい。ドイツの国々のあいだで、国内だとか国外だとか、もうこれ以上言わないようにしたいね。さらに、度量衡や商業貿易においても、ドイツは一つにまとまりたい。その他、同じようなことは無数にあるが、いちいち言うまでもないだろう。

「けれども、ドイツ統一の内容が、大国らしい唯一の大規模な首都を持つことであり、

この一つの首都が、一人ひとりの偉大な才能を伸ばすために有益であるとか、

国民大衆の福祉になるとかいうのなら、それはまちがっている。

「国家を、たくさんの手足を持った生きた体に比較した人がいる。だとすれば、

一国の首都は心臓にあたる。生命と健康が、そこから個々の肢体へ流れこむ。しかし、

その肢体が心臓からひじょうに遠くへだたっているばあいは、流れてくる生命はますます

弱く感じられる。デュパンだったと思うが、あるフランスの才人は、フランスの文化(ママ)状況を

地図に描いてみせた。開発が進んでいる州は明るい色で、遅れているところは暗い色で、

一目でわかるようにした。それによると、首都から遠く離れた南部の諸州は、真黒に塗られている。

そこが、未開のままになっている証拠なのだね。けれども、フランスのようなすばらしい国には、

一つの大中心地ではなく、十の中心地があって、そこから光明と生命が流れ出ているほうがよいのだよ。

「ドイツが偉大であるのは、驚くべき国民文化が国のあらゆる場所に均等に行きわたっているからだ。

ところで、国民文化の発生地で、その担い手となり、育ての親となるのは、各王侯の城下ではないか。

――もしも、数世紀来ドイツに二つの首都、ウィーンとベルリン、あるいはただ一つの首都しかなかったとすれば、

いったいドイツ文化はどうなっているか、お目にかかりたいものだ。いや、そればかりか、

文化に伴って隅々まで拡がっている富の状態はどうなっていることだろう。

「ドイツには、全国に分散した二十以上の大学、百以上の公立図書館がある。それに美術館、

自然界のあらゆる物を集めた博物館、同様に無数にある。というのも、諸侯がこういう美しいもの

立派なものを側に集めようと配慮されたからだ。高等学校や工業学校や商業学校も、あり余るほどある。

いや、学校のない村は、ドイツにはほとんどないね。けれども、この点について、フランスの有様はどうだね。

「さらにまた、ドイツの劇場の数は、七十を越える。それがまた、国民の教養を高める担い手とも

促進者ともなっていることは無視できないよ。音楽や歌に対する感覚と訓練がドイツほど普及している国は

、どこにもない。これだって、大したものさ。

「それはさて、ドレースデンやミュンヘンやシュトウットガルトやカッセルやブラウンシュヴァイクや

ハノーヴァーというような都市を考えてみたまえ。これらの町々がその中に貯えている大きな生活物資を

考えてみたまえ。そこから近隣の地方へ及ぼす影響を考えてみたまえ。その上で、もしこれらの都市が

昔から王侯の居住地でなかったなら、すべてはどうなっていたかを自分に問うてみればいい。

「フランクフルトやブレーメンやハンブルクやリューベックは、大きくて、見事な都市だ。

それらがドイツの国富に及ぼす影響は、まったく数えきれないよ。けれども、もしそれらの都市として

どこかのドイツの大国に併合されていたら、今日の姿はありえただろうか。――私は、当然、疑わしいと思う。」

(一八二八年一〇月二三日(木)エッカーマン「ゲーテとの対話」岩波文庫山下肇氏訳)

(写真は、ティシュバイン 「カンパーニャのゲーテ」(フランクフルト・ゲーテ博物館ホームページによる。) Bennert nach Johann Heinrich Wilhelm Tischbein:Goethe

in der Campagna。 http://www.goethehaus-frankfurt.de/museum/raum8.htmlによる。)

(4) ヴァイツゼッカー 西ドイツ大統領(当時)

地方自治体政治の意義

地方自治体政治の意義

我々は、時に相互に矛盾したように見えるいくつかの展開と同時にかかわりを持っております。

一方において、我々は、世界的な出来事と世界的な思考の時代に生きておりますと同時に、

他方において、我々の心の中に地方自治体や地域団体に対する信頼とアイデンティティの気持が

改めて目覚めてきているのであります。

一方において、世界的広がりを有する技術的、経済的、安全保障政策的、社会的及び文化的過程が

我々に従来の国境をすべてとびこえた全世界的な協力、協働を迫っております。

しかし、他方において、現代の人類社会がますます複雑化し、全体の見通しのきかないものに

なっていることに対する不安感も、また、生じてきております。故郷喪失の思いと馴れ親しんだ

ものへの憧憬は、歴史的、文化的ルーツへの回帰の道に我々を導くのであります。

人類は、たとえ事実上一体のものとなるべく成長しているとしても、まだ、我々をして気持の上でも

相互に結びつけることのできるような世界史的統一体にはなっていないのです。

そこで、個々の人間が、自らの生活空間を再び全体的見通しのきくものとするため、

確固たる足場を彼の馴れ親しんだ、疑いを抱くことのない価値に求めたとしても、

無理はないわけであります。ここから、彼自身の地域がもう一度見直されるようになり、

人間にとって、地方自治体の偉大な活動が非常にありがたいものと感じられるようになる

のであります。

このような地方自治体の活動は、野心的な市町村長がそのように計画したから生じてきた

というようなものではなく、市民の気持と必要性に照応して出てきているものであります。

(中略)

地方自治体政治は、どの国においても事実、政治の中核そのものであります。

地方自治体政治は、個々の市民にとって最もわかりやすいものであり、そして、また、

私はいつも感ずるのでありますが、すべての政治家自身のための上級学校でもあります。

なぜなら、地方自治体政治においては、政治家は、イデオロギー的ユートピアをもって

逃げることは許されず、彼が地方自治体の中で公言し、約束したことは、

彼自身によって実証されなければならないからであります。彼の同僚市民は、

彼の言行が一致しているかどうかを実に正確にチェックすることができます。

また、彼の同僚市民は、政治的敵対者との争いが単にその敵対者から権力を奪って

しまおうとしてなされているものか、あるいは、本当に地方自治に関することでなされて

いるものなのかを、チェックすることもできるのであります。地方自治体政治においては、

最善の道をめぐって政治的敵対者と堂々と、そして必要があれば激しく争いながら、

にもかかわらず、常に敵対者のうちに隣人と同僚市民を見出し、敬意を表し、尊敬すると

いうことを学ぶのであります。

そして、このようなことができるようになれば、いつでも、我々の市民は我々政治家を

信用するようになるでありましょう。反対に市民が我々政治家がこの道から逸脱していると

感ずる場合には、我々の路線、そして我々の職業全体を不信の目で見ることになるでありましょう。

さらに重要なことは、地方自治体政治においては、他のどのレベルの政治に比べましても、

市民が政治に責任ある立場で参加してゆくことがより可能であるということであります。

郷土を愛する気持と郷土の利害に対する関心がちゃんとある所では、政治的課題に対する

いきいきとした関係が生じて参ります。政治的課題は、一にぎりの人間に留保されるべきもので

はなく、すべての自由な市民に分かたれるべきものであります。そのために、地方自治体は、

さらに広い権能を必要とし、そしてそれ故にこそ、地方自治行政は、その侵すべからざる

自由と責任において、常に、我々の共同体全体にとって、責任ある自由の試金石となるのであります。

( 1986年4月30日~5月3日、ベルリン。

「第16回地方自治体及び地域団体ヨーロッパ会議」におけるドイツ大統領演説 )

( 写真は、http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WeizsaeckerRichardV/ による。)

(3) 福沢諭吉

瞑目して小兒に利刀を渡す一法あるのみ

瞑目して小兒に利刀を渡す一法あるのみ

「 局外の人をして其處を得せしめ、間接に士族の働を變形するの手段を論ずる前に、

先づ國權の區別を示すこと緊要なり。抑も國權に二様の別あり。

一を政權と云ふ。西洋の語、これを「ガーウルメント」と稱する。一を治權と云ふ。即ち西洋に所謂「アドミニストレーション」なるものなり。 政權に屬するものは、

一般の法律を定ること、徴兵令を行て海陸軍の權を執ること、

中央政府を支るが爲に租税を収ること、外國交際を處置して和戦の議を決すること、

貨幣を造て其品位名目を定る等の如き、全國一般に及ぼして恰も一様平面の如く

ならしむるの權力なり。治權とは、國内各地の便宜に從ひ事物の順序を保護して

其地方に住居する人民の幸福を謀ることなり。即ち警察の法を設け、

道路橋梁堤防を營繕し、學校社寺遊園を作り、衞生の法を立て、

區入費を取立る等、是なり。

故に政權は全國に及ぼして一様なれども、

治權は決して然らず。地方に貧富の差あり、人民に習慣の異あり、

之を一様にせんとするも得べからざるなり。譬へば都會の地に於ては

裸體を禁じ路傍に小便する者を止む可しと雖ども、田舎に於て此令を施す可らず。

都會の河に洪大なる橋を架するは、事實の便利を得るの外に兼て又都下を飾るの具たる可し

と雖ども、田舎の堤防には潤飾を用ふ可らず、費を省て實地の水害を防ぐこと緊要なるのみ。

啻に都鄙の趣を異にするのみならず、一市一邑も互に之を同ふす可らざるもの多し。

(中略)

故に官の事は財を失ひ、人民の事は時を失ふと云ふも可なり。

蓋し威力を恐怖して命に從ふに慣れたる者なれば、官と名る威力を除けば、

事物の順序も共に消散して、恰も無首の手足が其運動を自在にするが如し。

尚この際にも依頼す可き者は人民中の人物にして、此人物が才徳の働を以て人を籠絡せば、

或は事物の緒に就くこともある可しと雖ども、人物と稱する者に限りて思慮深きものなれば、

今俄に治權を人民に分與すると決定するも、容易に之に手を出す者なくして、

事は依然として緩漫なる可し。

尚これよりも甚しきは、輕率なる士族有志の輩が治權を

得たるを以て拍手快と稱し、恰も治者の特權を得たる氣取りにて、年來得意の壓制を逞ふし、

或は政權治權の區界も分明ならずして、政府と下民との間に現に無數の小政府を造り出し、

此の事を禁じ、彼の事を差圖し、賄賂大に行はれ、苦情湧くが如き有様なきを期す可らず。

是即ち分權の一害なり。

右の如く、今日の實際上に於て治権分與の利害を比較すれば、

各相半して明に是非を決し難し。或は舊慣に依れば之を分與せざるの穏なるに

若かざるが如くなれども、人々をして日本國の所在を知らしめ、

推考の愛國心を永遠に養ひ、獨立の幸福を後世子孫に譲らんとするには、

今より其方向を定るの外に手段なかる可し。人民に權力を授るは小兒の手に利刀を渡すが如し。

兒心、未だ一身の利害を知らずして、自から疵ることもあらん。

或は他を害するの是非を辨ぜずして、人を切ることもあらん。

之を傍観するに堪へずと雖ども、如何せん、此小兒をして此刀を御せしめんとするには、

瞑目して之に利刀を渡し、其自から懲り自から慣るヽの日を待つの一法あるのみ。

(福沢諭吉,『分権論』,明治10年11月、抜粋、一部当用漢字に変換)

(写真は、早稲田大学HPより。大隈重信とは、親交が深かった。その数々のエピソードについては、

http://www.waseda.jp/jp/okuma/people2/people202.html を参照。)

(2) 石橋 湛山

「地方自治体にとって肝要なる点は、その一体を成す地域の比較的小なるにある。」

「地方自治体にとって肝要なる点は、その一体を成す地域の比較的小なるにある。」

「地方自治制の発達が、一国の政治ないし国運の消長に至大の関係あることは、古くから漠然と認められ、その論議もなかったではない。しかしいかにして地方自治が、かく重大の働きをなすやは、多くの人に明らかに理解せられておらなんだようである。従って地方と唱えて、その間に府県、郡、市町村の関係のいかなるものなるやを考えず、あるいはこれを考うるも、市町村より郡、郡よりは府県を以て、高等の地方自治体なるかの如く誤解した。けだしこの思想を推し進むれば、中央政府こそ、国の最も高等なる政治機関であって、これに比すれば、地方自治体の如きは、たとい府県といえども、下級劣等のものに過ぎぬ。こういう考えから、地方自治の発達が期待し得らるるはずはない。

私の見る所によれば、地方自治体にとって肝要なる点は、その一体を成す地域の比較的小なるにある。地域小にして、住民がその政治の善悪に利害を感ずること緊密に、従ってまたそこに住まっている者ならば、誰でも直ちにその政治の可否を判断することが出来、同時にこれに関与し得る機会が多いから、地方自治体の政治は、真に住民自身が、自身のために、自身で行う政治たるを得る。かつてジョン・スチュアート・ミルもいうた通り、政治は一面にそれ自身が仕事であると共に、またその大なる意義は、国民の公共心と聡明とを増進する実際教育の役目をなす点にある。しかるに国の中央政治の如き、大なる地域にわたる政治においては、多数の国民が親しく政治に関与する機会はすこぶる乏しく、数年に一回来る選挙の揚合のほかは、ただ新聞を通じて、遠くからこれを見物するに過ぎざる (而してまた見物しているよりほかなき) 有様である。のみならずまた仕事も、多数の国民には直接の利害なく、理解し難き事柄が多い。されば政治が、かようの広き地域のもののみに限らるるときは、一般国民のこれに対する興味は、角力(すもう)見物か、芝居見物以上に出でず、これを以てその公共心と聡明とを増進する教育の役目をつとめしむるが如きは望み得ない。従ってまたこれだけに頼っていたのでは、中央政治そのものも、いつまでたっても進歩しない。地方自治制の発達を図るの必要は、実にここにあるのである。何となれば地方の政治は、前記の如く小地域の仕事にして、住民の誰でも、直ちに興味をもち、理解し、関与し得る所の事柄だから、彼らの公共心と聡明とを増進する実際教育として、これに勝(まさ)った適切のものはないからである。果してしからばまた直ちにこの事から推論し得る点は、地方自治体は、その小なれば小なるほど(ただしその相当独立した仕事の出来る限りにおいて)その目的―国民の公共心と聡明とを増進する―を達し得るものだという事である。例えばこれを我が国の現制度についていうならば、市町村が大体においてこれに適当した地域を占むる。府県は今日の形においては、もはや余りに広すぎる。けだし府県会が、いずれの府県においても、中央の衆議院を一層劣等にしたるが如き政争にのみふけり、知事とその下僚とは、中央の諸官衙(かんが)における役人以上の官僚ぶりを発揮し、自治体としての態(てい)を全くなさざる所以(ゆえん)はここにあろう (市においても、その或るものは地域の広きに過ぎたる感がある、区に一層広範な自治を許す要があろう) 。」

(『市町村に地租営業税を移譲すべし』(大正14年6月6日・20日・7月4日号 東洋経済新報「社説」抜粋、岩波文庫『石橋湛山 評論集』より。))

(早稲田大学文学部哲学科卒業。

総理在職期間 昭31.12.23~昭32. 2.25 65日 総理就任時年齢:72歳 )

(写真は、総理官邸ホームページより)

(1)ペリクレス

〔37〕「われらの政体は他国の制度を追従するものではない。ひとの理想を追うのではなく、ひとをしてわが範を習わしめるものである。その名は、少数者の独占を排し多数者の公平を守ることを旨として、民主政治と呼ばれる。わが国においては、個人間に紛争が生ずれば、法律の定めによってすべての人に平等な発言が認められる。だが一個人が才能の秀でていることが世にわかれば、無差別なる平等の理を排し世人の認めるその人の能力に応じて、公けの高い地位を授けられる。またたとえ貧窮に身を起そうとも、ポリスに益をなす力をもつ人ならば、貧しさゆえに道をとざされることはない。われらはあくまでも自由に公けにつくす道をもち、また日々互いに猜疑の眼を恐れることなく自由な生活を享受している。よし隣人が己れの楽しみを求めても、これを怒ったり、あるいは実害なしとはいえ不快を催すような冷視を浴せることはない。私の生活においてわれらは互いに制肘を加えることはしない、だが事公けに関するときは、法を犯す振舞いを深く恥じおそれる。時の政治をあずかる者に従い、法を敬い、とくに、侵された者を救う掟てと、万人に廉恥の心を呼びさます不文の掟とを、厚く尊ぶことを忘れない。

〔40〕「われらは質朴なる美を愛し、柔弱に堕することなき知を愛する。われらは富を行動の礎とするが、いたずらに富を誇らない。また身の貧しさを認めることを恥とはしないが、貧困を克服する努力を怠るのを深く恥じる。そして己れの家計同様に国の計にもよく心を用い、己れの生業に熟達をはげむかたわら、国政の進むべき道に充分な判断をもつように心得る。ただわれらのみは、公私両域の活動に関与せぬものを閑を楽しむ人とは言わず、ただ無益な人間と見倣す。そしてわれら市民自身、決議を求められれば判断を下しうることはもちろん、提議された問題を正しく理解することができる。理をわけた議論を行動の妨げとは考えず、行動にうつる前にことをわけて理解していないときこそかえって失敗を招く、と考えているからだ。この点についてもわれらの態度は他者の慣習から隔絶している。われらは打たんとする手を理詰めに考えぬいて行動に移るとき、もっとも果敢に行動できる。しかるにわれら以外の人間は無知なるときに勇を鼓するが、理詰めにあうと勇気をうしなう。だが一命を賭した真の勇者とは他ならず、真の恐れを知り真の喜びを知るゆえに、その理を立てて如何なる危険をもかえりみない者の称とすべきではないだろうか。またわれらは、徳の心得においても、一般とは異る考えをもつ。われらのいう徳とは人から受けるものではなく、人に施すものであり、これによって友を得る。また施すものは、うけた感謝を保ちたい情にむすばれ、相手への親切を欠かすまいとするために、友誼は一そう固くなる。これに反して他人に仰いだ恩を返す者は、積極性を欠く。相手を喜ばせるためではなく、義理の負目をはらうに過ぎない、と知っているからだ。こうしてただわれらのみが、利害得失の勘定にとらわれず、むしろ自由人たるの信念をもって結果を恐れずに人を助ける。

〔41〕「まとめて言えば、われらのポリス全体はギリシアが追うべき理想の顕現であり、われら一人一人の市民は、人生の広い諸活動に通暁し、自由人の品位を持し、己れの知性の円熟を期することができると思う。そしてこれがたんなるこの場の高言ではなく、事実をふまえた真実である証拠は、かくの如き人間の力によってわれらが築いたポリスの力が遺憾なく示している。なぜならば、列強の中でただわれらのポリスのみが試練に直面して名声を凌ぐ成果をかちえ、ただわれらのポリスに対してのみは敗退した敵すらも畏怖をつよくして恨みをのこさず、従う属国も盟主の徳をみとめて非難をならさない。かくも偉大な証績をもってわが国力を衆目に明らかにしたわれらは、今日の世界のみならず、遠き末世にいたるまで世人の賞嘆のまととなるだろう。われらを称えるホメーロスは現れずともよい。言葉の綾で耳を奪うが、真実の光のもとに虚像を暴露するがごとき詩人の助けを求めずともよい。われらは己の果敢さによって、すべての海、すべての陸に道をうちひらき、地上のすみずみにいたるまで悲みと喜びを永久にとどめる記念の塚を残している。そしてかくのごときわがポリスのために、その力が奪われてはならぬと、いま此処に眠りについた市民らは雄々しくもかれらの義務を戦の場で果し、生涯を閉じた。あとに残されたものもみな、この国のため苦難をもすすんで堪えることこそ至当であろう。

(久保 正彰訳 『トゥーキュディデース 戦史』(1966年、岩波文庫)による。)

(写真は、ペリクレス。「Perikles (died 429 BC) led the democracy of Athens at the height of the city's power and influence. He gathered around him a circle of poets, architects and artists, whose works include a programme of renewal of the principal religious and civic buildings of Athens. The crowning glory was the Parthenon, erected on the Acropolis between 447 and 432 BC. Perikles was famous for the power of his oratory (public speaking) that enabled him to rule Athens almost without opposition.」 大英博物館HPによる。)

ペリクレス〔希〕Perikl?s〔羅・英〕Pericles

〔独〕Perikles〔仏〕Pericles 前495頃―29。古代ギリシア(アテナイ)の最大の政治家.民主派の政治家クサンティッポス*と民主的改革家クレイステネス*の姪アガリステ(Agariste)との間に生れ,名門の出であるが民主主義をとり,哲人アナクサゴラス*の感化を受けた。キモンを攻撃して名声をあげ(前463),彼の出征中にエフィアルテスと共に保守派の牙城であるアレオパゴス会議の実権を奪って評議会と民衆裁判所に移し(462),最高官アルコンの被選挙権を第三身分農民級にも開放(457〉。また役人選出に抽銭を重んじ,役人,陪審者への日当の給与開始,市民への観劇の入場料支給など民主政の徹底に努めた.デロス同盟の資金をアテナイに移し(454),海軍力の発展を図った。ペルシアおよびスパルタに対する両面抗戦の不可能を察してペルシアと和し(448),スパルタとも和した(446)。政敵トゥキュディデス*の追放(443)後は,連年将軍に選ばれ,よく民衆を率いたので,名は民主政だが実は一人の支配と言われた。〈パルテノン〉(447着工)その他の建築を以てアクロポリスを飾ったほか,文芸,美術を奨め,古典古代文化の最盛期である〈ペリクレス時代〉を生んだ。南イタリアのツリオイに植民(443)をはじめサモス島の反乱鎮定(440)など対外的にも活躍したが,ギリシアに平和と秩序をもたらすための汎ヘラス会議の企ては,スパルタの反対で失敗した。晩年にはその重用したフェイディアス*や愛妾アスパシア*に対する世人の非難を受けその地位が動揺したが,よく市民を説得してアテナイ市の籠城策をとり(431),スパルタとの戦を開始した。アッティカを放棄し,専ら海軍力によりペロポンネソス半島の弱点を衝く策は彼の軍略家としての才能を示すが,その実を結んだのは彼の歿後である。疫病(430来)のため2人の嫡子を失ったのち歿。彼は雄弁において当代第一流であったが,また人格の廉直を以て知られ,民衆をよく把えて民主政を衆愚政に陥らせなかったのは,彼の最も偉大な点であった。

(『岩波 西洋人名辞典 増補版』、1986年第5刷による。)

(オリンピック競技 マラソンの発祥)

前490年 マラトンの戦い

ーー→重装歩兵の活躍

前480年 サラミスの戦い

ーー→漕ぎ手としての無産市民の活躍

ーーー→アテネ民主制の確立

(写真地図は、小学館,1975年,「万有百科大事典 9 世界歴史」により作成。)

啓蒙とは、人間が自分の未成年状態から抜けでることである、ところでこの状態は、人間がみずから招いたものであるから、彼自身にその責めがある。未成年とは、他人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状態である。ところでかかる未成年状態にとどまっているのは彼自身に責めがある、というのは、この状態にある原因は、悟性が欠けているためではなくて、むしろ他人の指導がなくても自分自身の悟性を敢えて使用しようとする決意と勇気とを欠くところにあるからである。それだから「敢えて賢こかれ! (Sapere aude)(1)」、「自分自身の悟性を使用する勇気をもて!」――これがすなわち啓蒙の標語である。

啓蒙とは、人間が自分の未成年状態から抜けでることである、ところでこの状態は、人間がみずから招いたものであるから、彼自身にその責めがある。未成年とは、他人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状態である。ところでかかる未成年状態にとどまっているのは彼自身に責めがある、というのは、この状態にある原因は、悟性が欠けているためではなくて、むしろ他人の指導がなくても自分自身の悟性を敢えて使用しようとする決意と勇気とを欠くところにあるからである。それだから「敢えて賢こかれ! (Sapere aude)(1)」、「自分自身の悟性を使用する勇気をもて!」――これがすなわち啓蒙の標語である。 近代民主政治に於ける地方自治の任務、その中央政府との關係、その運用に最も便宜な形態等については、私は後章に於て、六個の近代諸國に於ける民主政治を叙述する諸章に於てこれを述べるつもりである。

近代民主政治に於ける地方自治の任務、その中央政府との關係、その運用に最も便宜な形態等については、私は後章に於て、六個の近代諸國に於ける民主政治を叙述する諸章に於てこれを述べるつもりである。 「ところで民主制的国制の根本原理は自由である。(というのは人々は普通、ただこの国制においてのみ自由に与かると、言っているからである。そして人々はこれがどの種類の民主制も狙っているものだと、主張しているからである。) そして自由の一つは順番に支配されたり支配したりすることである。というのは民主制的「正」は人の値打に応じてではなくて、人の数に応じて等しきものをもつことであるが、これが「正」だとすれば、大衆は必然に主権者であり、また何ごとによらず、より多数の者の決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことであるということにならなければならないからである。何故なら彼らは国民のそれぞれの者が等しきものを持たなければならぬと主張しているからである。従って民主制においては貧乏な人々が富裕な人々より有力であることになる、というのは彼らはより多数であるが、このより多数の者の決定したことが最高の権威をもつからである。さて以上のものは凡ての民主制論者たちがその国制の目標としてたてている自由の徴(しるし)の一つであるが、他の一つは人が好むままに生きるということである。というのはいやしくも好むままに生きることの出来ないことが奴隷たる者の定めなら、好むままに生きることは自由の働きだと人々は言うからである。だからこれが民主制の第二の目標である。そしてここから、支配されないこと――出来れば何人によってもそうされないこと、しかしそれがかなわなければ、順番で支配され支配すること、に対する要求が起ってきたのである。そしてこのような仕方で「等」にもとづく自由に貢献しているのである。

「ところで民主制的国制の根本原理は自由である。(というのは人々は普通、ただこの国制においてのみ自由に与かると、言っているからである。そして人々はこれがどの種類の民主制も狙っているものだと、主張しているからである。) そして自由の一つは順番に支配されたり支配したりすることである。というのは民主制的「正」は人の値打に応じてではなくて、人の数に応じて等しきものをもつことであるが、これが「正」だとすれば、大衆は必然に主権者であり、また何ごとによらず、より多数の者の決定することが最終的なものであり、またそれが正しいことであるということにならなければならないからである。何故なら彼らは国民のそれぞれの者が等しきものを持たなければならぬと主張しているからである。従って民主制においては貧乏な人々が富裕な人々より有力であることになる、というのは彼らはより多数であるが、このより多数の者の決定したことが最高の権威をもつからである。さて以上のものは凡ての民主制論者たちがその国制の目標としてたてている自由の徴(しるし)の一つであるが、他の一つは人が好むままに生きるということである。というのはいやしくも好むままに生きることの出来ないことが奴隷たる者の定めなら、好むままに生きることは自由の働きだと人々は言うからである。だからこれが民主制の第二の目標である。そしてここから、支配されないこと――出来れば何人によってもそうされないこと、しかしそれがかなわなければ、順番で支配され支配すること、に対する要求が起ってきたのである。そしてこのような仕方で「等」にもとづく自由に貢献しているのである。

「 ひとたび、公共の職務が、市民たちの主要な仕事たることを止めるやいなや、また、市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや、国家はすでに滅亡の一歩前にある。戦闘に進み出なければならないというのか? 彼らは軍隊に金を払って、自分は家にのこる。会議に行かねばならないというのか? 彼らは代議士を指名して、自分は家に残る。怠惰と金銭のせいで、彼らはついに祖国をドレイ状態に陥し入れるために軍隊をもち、また、祖国を売りわたすために代議士をもつにいたるのだ。

「 ひとたび、公共の職務が、市民たちの主要な仕事たることを止めるやいなや、また、市民たちが自分の身体でよりも、自分の財布で奉仕するほうを好むにいたるやいなや、国家はすでに滅亡の一歩前にある。戦闘に進み出なければならないというのか? 彼らは軍隊に金を払って、自分は家にのこる。会議に行かねばならないというのか? 彼らは代議士を指名して、自分は家に残る。怠惰と金銭のせいで、彼らはついに祖国をドレイ状態に陥し入れるために軍隊をもち、また、祖国を売りわたすために代議士をもつにいたるのだ。

「主権なくしてドイツ各都市の繁栄はあり得たか」

「主権なくしてドイツ各都市の繁栄はあり得たか」

地方自治体政治の意義

地方自治体政治の意義

瞑目して小兒に利刀を渡す一法あるのみ

瞑目して小兒に利刀を渡す一法あるのみ

「地方自治体にとって肝要なる点は、その一体を成す地域の比較的小なるにある。」

「地方自治体にとって肝要なる点は、その一体を成す地域の比較的小なるにある。」