�����̂ɂ�����L��s���i�A���j�̎d�g�݂���g�݂ɂ���

�Έ�@�Ǎs

�i�����o�c�����ȁ@�C�m�P�N�j

�P�D�͂��߂�

�@�ߔN�A�n�������ꊇ�@�ɂƂ��Ȃ����n�������@�����ɂ���āA�e�n�������̂��u�@��O�ړI�Łv�����肷�邱�Ƃ��F�߂���悤�ɂȂ����B�w�@��O�ړI�Łx�Ƃ́A����̎g�p�ړI�⎖�Ƃ̌o��Ƃ��邽�߁A�n���Ŗ@�Œ�߂��Ă��Ȃ��Ŗڂ����Œ�߂Đ݂���ł̂��Ƃł���B�������ĐŌ����m�ۂ��邱�ƂŁA�����ʂŋ�J���Ă��鎩���̂̕����鎖��ɉ�������������g�ނ��Ƃ��ł���B�ꊇ�@���{�s���ꂽ�����P�R�N�x�ȍ~�A�l�X�Ȏg�p�p�r�ŖړI�ł��ݒ肳��Ă���B

������@��O�ړI�ł̒��ł����m����_�ސ쌧�Ŏ��{����Ă���X�сE�������ۑS�̖ړI�łɂ��Č����𑱂��Ă������ŁA�W�߂��Ō��̗p�r�Ɋւ��Ă̖��_�������Ă����B�Ⴆ�A�_�ސ쌧�ł͍��N�x�����u���Ȃ��퐅�����ۑS�E�Đ����s�T���N�v��v���J�n���A�@��O�ړI�łł����������ۑS�ł������B���̎g�p�p�r�Ƃ��āA���𗬂��͐�̎��R�@�\�̕ۑS�E�Đ����Ƃ̎��{���f���Ă���B�_�ސ쌧�͑��͐�Ǝ����Ƃ�����̉͐�Ō��̂X���̐����܂��Ȃ��Ă��邪�A���̐����A����ɏ㗬���͎R�������痬��Ă��邪�A���͐�̏㗬���͐_�ސ쌧�̊NJ��łȂ��Ȃ��Ă��܂����߁A���i�K�ł͐_�ސ쌧�𗬂�Ă��镔���݂̂̉͐�ۑS�ƂȂ�B�������A������̎��Ƃ������{����ƂȂ�A�̂�グ���悤�ȗႾ���łȂ��A�e�����͈̂̔́E�K�͂ɗ��܂�Ȃ�����Ƃ����̂͏��Ȃ��Ȃ��B�����������ɑΏ����邽�߂̍œK�Șg�g�݂́A���݂��c�_����Ă���u���B���v���낤���A����ő����̓����͍���ƌ�����B�����Ŏ����́A���s�̐��x�ŗL���Ȏ�i�Ƃ��āw�L��s���x�̘g�g�݂ɒ��ڂ��Ă���B�����́w�L��s���x�A���Ɂw�L��A���x�ɂ��Ē��ׂĂ������ƂŁA�ǂ̂悤�Ɋ�����Ɋ��p�ł��邩��͍����Ă��������Ǝv���B

�Q�D�L��s���̎d�g�݂Ǝ�ނɂ���

�@�s���̐���⎖���͊e�����̒P�ʂōs���邱�Ƃ���{�ł��邪�A���̎�������������ɓ������čL��ɂ킽����́A�s�����Ɋւ���A�������Ɋւ�����̋y�т��̋K�͖��͐����ɂ����Ĉ�ʂ̎s�������������邱�Ƃ��K���łȂ��ƔF�߂�����̂ɂ��ẮA�����̎����̂��A�g�E�������A�s����i�߂Ă������Ƃ��K�v�Ƃ����B�܂��A���⎩���̂̌������������ł��A�Z���̗l�X�ȍs���j�[�Y�ɓK�ɑΉ����Ă������߂ɂ͍s������Ղ��������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���������A�l�X�ȍs���j�[�Y�ɑ��āA�����I�Ō��ʓI�ɍs�����߂̎��g�݂��w�L��s���x�ł���B

�@�L��s���ɂ́A�傫�������ē�̎�@�������邱�Ƃ��o����B��́A�����̎s�������W�܂��đ傫�Ȏ����̂��`�����邱�Ƃň�̓I�ȍs���j�[�Y����Ă������Ƃ���A������u�s���������v�ł���B���{�ɂ���Ďs�����������i�߂�ꂽ���ʁA�W�N�O�ɂ͂R�O�O�O�ȏ゠���������̂����݂ł͂P�W�O�O���x�̐��ɂ܂Ƃ߂��A��̊�b�����̂�����̋K�͂��g�債�Ă���X���ɂ���B������̎�@�Ƃ��ẮA���݂̎s�����̋���ύX���Ȃ��ŁA�ꕔ�̍s���T�[�r�X�ɂ��ĕ����̎����̂��A�g�E�������Ă����Ƃ����`�ł���B���̌`�Ƃ��ẮA�n�������@���K�肷��w���ʒn�������c�́x�̘g�g�݂̒��ŁA����ɓ���̎�������������ċ�����������w�ꕔ�����g���x�Ƒ��p�I�Ȏ���������ʂ��čL��I�ȍs���ړI��B�����邱�Ƃ��\�ȁw�L��A���x�ɕ����邱�Ƃ��o����B���g�g�݂̒��ԓ_�Ƃ��āA�s�����y�ѓ��ʋ�̊Ԃł́A�n�������@285���ɐ݂����Ă���u�s�����y�ѓ��ʋ�̎����Ɋւ����݂Ɋ֘A������̂������������邽�߂̎s�����y�ѓ��ʋ�̈ꕔ�����g���v(�@����̖��̂ł͂Ȃ����w�����I�ꕔ�����g���x�Ƃ��Ă��)������B���̘g�g�݂��w�ꕔ�����g���x�ƈႤ�Ƃ���́A������������Ώۂ�Ɍ��肵�Ȃ��Ă��悢�Ƃ���ł���A�\���c�̂́u���݂Ɋ֘A������́v�ł���A�u���h�v�ł��u���ݏ����v�ł��A���ꂼ��ɋ����������邱�Ƃ��ł���B�������A�����������鎖�ƁA�^�c�̕��@�͌�q����w�ꕔ�����g���x�̕��@�Ƃقړ����ł��邱�Ƃ���A�Z���̈Ӑ}�f������ɂ́A�s���]���A���J���A�����ӔC�Ȃǂ̖ʂ��܂߂āA���������Ƃ����ӌ�������B

�܂��A�s���������ɂ��Ȃ�߂��g�g�݂Ƃ��āw�S�������g���x�Ƃ����`������B���̘g�g�݂͒��Ƒ��݂̂̎Q�����F�߂��A�s�͎Q�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�g�������O�̌ʂ̎E�c��͏��ł��A��q�̍L��A���̎��s�@�ւƓ����悤�ɁA�g���Ǘ��҂Ƒg���c��c���ڑI���őI��A����Ƃ̋c��y�ю��s�@�ւ̎����̑S���������������邱�Ƃ��ł���B���������Ӗ��ł́A�ݗ���͒ʏ���s���������Ɠ��l�̌`�ԂɂȂ邪�A�����ƈقȂ�̂́A�g���c��̌��c�ɂ��g�������U�����̒��E���ɖ߂����Ƃ��ł���B

�R�D�L��A���ƈꕔ�����g���̈Ⴂ�ɂ���

�R�D�L��A���ƈꕔ�����g���̈Ⴂ�ɂ���

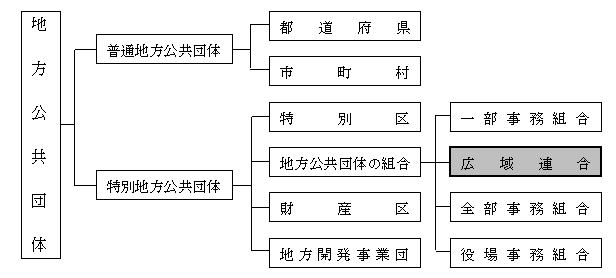

[1] �Q�l�}�P�F�n�����x��̍L��A���̈ʒu�t���@(�߉Y�����L��A��HP���)

�L��A��(�����V�N�U���{�s)�́A�����U�N�̒n�������@�����ŏ]���̈ꕔ�����g���Ŏw�E����Ă������x�I�Ȍ��E����A���_��ŕ��L���L��s�����\�Ƃ��Ă������߂ɑn�݂��ꂽ���̂ł���B�u����҂̈�Â̊m�ۂɊւ���@���v�i�V�l�ی��@��S�ʉ����j�̐���ɂ���āA�����Q�O�N�S���ȍ~�́A��������(75�Έȏ�̍����)�̕ی��������͎s�������s���A�����^�c�͓s���{���P�ʂőS�s��������������L��A�������{���邱�ƂɂȂ��Ă���B

�����ŁA�L��A���ƈꕔ�����g���̈Ⴂ�ɂ��āA�O�̓_�����r���Ă��������Ǝv���B

�@ �����I�Ȏ����������\�Ƃ��Ă���

�܂��A�O�q�ɂ�����悤�Ɏ��������̌`�Ԃ��قȂ��Ă���B����܂ł̈ꕔ�����g���́A����̎�������������ċ�����������`�Ԃɗ��܂��Ă������A�L��A���ł͂�葽�p�I�Ȏ���������ʂ��āA���L���s���ړI��B�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȏd�g�݂ƂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�s�����̈�ʔp�����Ɋւ��鎖���Ɠs���{���̎Y�Ɣp�����Ɋւ��鎖�����L��A���Ŏ��{���A�L��I�E�����I�ȃS�~�����s���𐄐i����ȂǁA�s���{���Ǝs�����Ƃ��قȂ鎖������������āA�L��A���ŏ������邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B

�A �����̈ڏ����F�߂�ꂽ

���ɁA�L��A���́A�ꕔ�����g���ł͏o���Ȃ���������s���{������̒��ڌ����̈Ϗ����\�ƂȂ����B����ɂ���č��܂��͓s���{�����L��A���ɑ��Č����̈ڏ����Ƃ��ł��邵�A�t�ɍL��A���������͓s���{���ɑ��Č����̈ڏ���v�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B

�B ���������̕ύX�ɑ���C�j�V�A�e�B�u

�Ō�ɁA�ꕔ�����g���ƍL��A���̑傫�ȈႢ�́u�\���c�̂Ƃ̊W�v�ł���B�O�q������ʎ����A���̐��x�I���E�̈�Ɂu���������̕ύX�Ɏ���̃C�j�V�A�e�B�u���ł��Ȃ��v����������B���̓_���A�L��A���̘g�g�݂ł́w�L��v��x�����肷�邱�ƂŁA�L��A���̏�������s�������Ɍ��炸�A�֘A����\���c�̂̎����ɂ��Đ��荞�ނ��Ƃ��ł���̂ŁA�\���c�̂ɂ��Ă����������邱�Ƃ��\�ƂȂ����B�O�q�̃S�~�����{�݂̂悤�ȗ��������A�S�~�����{�݂̉^�c���s���L��A�����L��v���ʂ��āA�֘A����\���c�̂̃S�~���W��i��S�~���ʂ̂��߂̐���Ȃǂ��L�ڂ��邱�ƂŁA���̎��{�Ɋւ��č\���c�̂Ɋ������邱�Ƃ��\�ƍl������B�܂��A�L��A���́A�\���c�̂ɑ��āA�L��A���̋K��̕ύX��v�����邱�Ƃ��ł���B

�C ����I�V�X�e���̓���

�ꕔ�����g���Ɠ������A�L��A���ł��c��ƒ�(�ꕔ�����g���̏ꍇ�͊Ǘ���)��݂��邱�ƂɂȂ�B�������A�L��A���̒��Ƌc���́A�ꕔ�����g���̂悤�ȏ[�ĐE�͔F�߂�ꂸ�A�c��̋c���y�ђ��͋K��̒�߂�Ƃ���ɂ��A�Z������̒��ځA�܂��͑g�D����n�������c�̂̋c��̋c��(�L��A�����̏ꍇ�́A�n�������c�̂̒�)�ɂ��ԐڂőI�������B�܂��A�L��A���ւ̒��ڐ������s�����Ƃ��ł���B

���̎l�_���ɋ����Ă��A�L��A�����ꕔ�����g���ɔ�r���āA�l�X�ȏ��������ɑ��ď_��Ɏ��g�߂�悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��킩��B

�Q�l�}�Q�F�ꕔ�����g���ƍL��A���̑���_�ɂ��ā@(�Q�l�F������HP)

|

�敪 |

�ꕔ�����A�� |

�L��A�� |

|

�ݒu�̖ړI�� |

�\���c�̖��͎��s�@�ւ̎����̈ꕔ�������������� |

���l�������L��s�����v�ɓK�������I�ɑΉ�����ƂƂ��ɁA������̌����Ϗ��̎���̐������� |

|

��������̎��������̈ڏ� |

�~ |

�����͓s���{���͒��ځA�����E�����̈ڏ����s�����Ƃ��ł��� �s���{���̉�������L��A���͍��ɁA���̑��̍L��A���͓s���{���ɁA�����E�����̈ڏ���v���ł��� |

|

�\���c�̂Ƃ̊W |

�~ |

�\���c�̂ɋK��ύX����悤�v�����邱�Ƃ��ł��� �L��v������肵�A���̎��{�ɂ��č\���c�̂ɑ��Ċ������邱�Ƃ��ł��� �L��A���́A���̒n���s���@�ցA�s���{���m���A�n��̌����I�c�̓��ɂ�鋦�c���ݒu�\ |

|

�ݒu�̎葱 |

�W�n�������c�̂��A���̋c��̋c�����o�����c�ɂ��K����߁A�s���{���̉���������͎̂�����b�A���̑��̂��͓̂s���{���m���̋��Đ݂��� |

�����@�������A������b�́A�L��A���ݒu�̋����s�����Ƃ���Ƃ��́A���̊W�s���@�ւ̒��ɋ��c���� |

|

���ڐ��� |

���i�̋K��͂Ȃ� |

���ʒn�������c�̂ɔF�߂��Ă��钼�ڐ����Ɠ��l�̐��x��݂���ق��A�L��A���ɑ��K��̕ύX�ɂ��č\���c�̂ɗv������悤���߂邱�Ƃ��ł��� |

|

�g�D |

�c��|�Ǘ��ҁi���s�@�ցj |

�@�c��|���i���s�@�ցj |

|

�c�����̑I�����@�� |

�c��̋c���y�ъǗ��҂́A�K��̒�߂�Ƃ���ɂ��A�I�����ꖔ�͑I�C����� |

�@�c��̋c���y�ђ��̑I�o�ɂ��ẮA���ڌ��I���͊ԐڑI���ɂ�� |

�S�D�L��A���̎d�g��

�@�@

[2] �Q�l�}�R�F�L��A���ݗ��܂ł̗���@(������HP���)

�@�ł́A�L��A���͂ǂ̂悤�ɉ^�c����Ă���̂��낤���B�ݒu�܂ł̗���𒆐S�ɍL��A���̎d�g�݂ɂ��Ď��グ�����Ǝv���B�ݒu�܂ł̗���ɂ��ẮA���}���g���Ȃ���������Ă��������Ǝv���B

�ݒu�̎葱���Ɋւ��ẮA�ꕔ�����g���̐ݒu�Ƃقړ��l�ł���B�֘A����\���c�̂̋��c�ɂ��K����߁A�c��̋c�����o�������ŁA�s���{���̉���������͎̂�����b�A���̑��̂��͓̂s���{���m���̋��Đ݂��邱�Ƃ��ł���B�������A������b���L��A���ݒu�̋�����ꍇ�́A���̊W�s���@�ւ̒��ɋ��c�E�ʒm���邱�ƂɂȂ��Ă���B�����Œ�߂��Ă���L��A���̋K��ɂ��ẮA���̂�\���c�̂���A���s�@�ւ̑g�D�ƑI���̕��@�A�o��x�ق̕��@�ɂ��Ă܂ŁA�ׂ����K�肵�Ă���B�܂��A�L��A���̑�\������̂́w�L��A�����x�ƌĂ�Ă���B

�T�D������������L��A���̎��g�݂ɂ���

���������葱�����o�Đݒu���ꂽ�L��A���́A�����P�W�N�S���܂łɂU�R(�����Ȓ���)����Ƃ����B�P�O�ȏ�̍L��A���������쌧��k�C���̂悤�ɖʐς��L���A�R�ԕ������������̂ɂ��L��A�����ʌ��́u�ʂ̍��������ܐl�Â���L��A���v�̂悤�Ȍ��Ǝs�������A����g�ތ`�ȂǁA���ɑ��l�ł���B���������L��A�����������鎖���́A���h�A�㉺�����A�S�~�����A�����A�w�Z�A���c���Z�̉^�c�Ȃǂ���Ƃ��Ă�������B���ꂾ���Ɍ��炸�A�e�A�����Ǝ��̎��g�݂��Ȃ���Ă���B��Ƃ��āA�O�q�́u�ʂ̍��������ܐl�Â���L��A���v�����グ�����Ǝv���B�A���̖��̂�����@���邱�Ƃ��ł���悤�ɁA���A���͐l�ވ琬�̂��߂̍L��A���g�D�ł���B

�u�ʂ̍��������ܐl�Â���L��A���v���ĉ����낤�Ǝv���邩���m��܂��A���ǂ��L��A���́A��ʌ��ƌ������ׂĂ̎s�����őg�D���ꂽ�n�������c�̂̈�ŁA����11�N7��1������Ɩ����J�n�����V�����c�̂ł��B���ǂ��́u�D�ꂽ�s���͐l�Â��肩��v�����b�g�[�ɁA����s�����̐E���̌��C�A�����A�s�������݊Ԃ̐E���̌𗬁A���Ԋ�Ɠ��ւ̐E���̔h�����C����Z�p�E���̊m�ۂȂǂ̎��Ƃɋ������Ď��g��ł��܂��B�@[3]

�������������̂��߂̍L��v��Ƃ��ẮA�����P�U�N����T���N�Ŏ��{���Ă���w�ʂ̍��������ܐl�Â���L��A���@��L��v��x������Ă���B�v��ł́u�n����������̖L���Ŏ������̍����n��Љ�̌`����S���l�Â���v�Ɓu�n�������̑��݂̘A�g�E������S���l�Â���v��ڕW�ɁA�l�X�Ȍ��C���x��l�ތ𗬂����{���Ă���B�Ⴆ�A�s�����E�������Ԋ�Ƃ̐ڋ���o�c���o���w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ɏ��{������̂ŁA�L��A�����h����̖��Ԋ�Ƃƒ������s�����Ԋ�Ɣh�����ƂƂ��āA�ڋq�Ɩ���̌�����f�p�[�g��z�e���A�o�c�Ǘ���̌����邽�߂Ɍ����̊�Ƃɔh�������{���Ă���B

�����Q�����Ă���L��A���Ƃ��Ă͂�����A�������ƉB�S�����ɂ��u�B��L��A���v������B���̍L��A���́A���v�̑��l���E���G�������łȂ��A�X�ɗ����Ƃ������ُ������d�Ȃ��Ă���B�̍s�������ʓI�Ɏ��s���邽�߂ɁA�w�B��S�V����(����)�ƌ��Ƃ���̂ƂȂ��āA�B��S���̌��I�@�ւ��ꌳ�I�ɉ^�c����V���ȑg�D��ݗ��������x�Ƃ������c�m���̕\������A�����P�P�N�X���������������`�Őݗ����Ă���B���������Ƃ��ẮA�ݗ�����������{���Ă���a�@�A���A���h����A�K�X�{�݂̐ݒu���Ζ�ނ������ۂɕK�v�ȋ����A�M�d�Ȍ�ʎ�i�ł���t�F���[����֑D�����ɑ����Ђւ̎����ݕt�y�я����A�ߔN�ł͓��ɐݒu���Ă���m�I��Q�{�݂̉^�c�Ƃ������������ꊇ�ɐ����������ƂŌ��������s���Ă���B�e�펖���ł��A���ɗ����Ƃ����n�������Ɛl���ɑ��鍂��҂̊���(��Ƃ��āA2007�N�S���̓��v�ɂ��ƁA�����ōł��傫���B��̓����̐l���̂S���͂U�O�Έȏ�ł���)��z�����āA�����̕a�@�E�f�Ï��E�ً}��Î����ɑ�����g�݂����S���Ȃ��Ă���B

���A���Ƃ��A����������Ă��邾���̓��e�Ƃ����āA�X�̎����̂����ł͎��{���邱�Ƃ�������e�ɂ����g��ł��邱�Ƃ��킩��B�O�q�̎傾���������ł���A���h��S�~�ɂ��Ă͈ꕔ�����g���ł��s���Ă��邾���ɁA���̂悤�ȍL��A���̘g�g�݂łȂ���ł��Ȃ��悤�Ȏ��g�݂��A�ݗ������g�D�ɂ͋��߂���B

�U�D�܂Ƃ�

����̃N�[���ł͎����̂��Ǝ��̊�������s���Ă��������ŁA�L�掩���i�A���j�̃V�X�e�������Ă����Ȃ����낤���ƍl���A�L�掩���ɂ��Ē��ׂĂ������B�w������ɕ������s���w�Ȃǂ�ʂ��āA���Ȃ��炸�͒n�������̂̎d�g�݂ɂ��ė������Ă������肾���A���ׂ�ʂ��āA�����̍L��A���̎��g�݂�m��ȂǁA���������������Ǝv���B���̂Ȃ��ŁA�S�~�c�̂����グ�Ă���c�̂͑�������ŁA�����E�X�ѕۑS�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��鏊�͂܂����݂��Ă��Ȃ��B���⎩���̂ɃC�j�V�A�e�B�u�����邱�Ƃ��ł���L��A���Ƃ����g�g�݂𗘗p���āA���ۑS�̂��߂̃l�b�g���[�N���\�z�������Ƃ͉\�ł���B�S�~���܂߂Ċ����͎��Ԃ�v�������ŁA�����ł���������u���Ă����K�v������A�O�q�̂悤�Ɏs���������̐i�W�⓹�B���̓�����҂��Ă͂����Ȃ��B���ۑS�ł̂悤�Ȑ��x�����鎩���̂̎��g�݂��A�����Ƃ��𐄐i���邽�߂̃c�[���Ƃ��Ă͂��������ʓI�Ȃ��̂ł��邪�A���������ՂƂ��Č����ڏ��⎩���̂ւ̐������\�ȍL��A��������A��������X�ɐ������Ă������Ƃ͏\���ɉ\�ł���B

���Q�l�����EHP��

�E�n���������x�������ҏW�@���{ �p���w���B���n���h�u�b�N�x�i���傤�����j

�E���X�ؐM�v�w�����̂��ǂ��ς��邩�x�i�}�����[�F�Q�O�O�U�N�j

�E�X���������s�����U���ۍ������i�O���[�v�u�s���������E�L��s���̃y�[�W�v

�ihttp://www.pref.aomori.lg.jp/gappei/index.html�F�ŏI�A�N�Z�X���T���R�O���j

�@�E�B��L��A�������ǃz�[���y�[�W�@(http://okikouiki.jp/ �F�ŏI�A�N�Z�X���U���P�O��)

�E�ʂ̍��������ܐl�Â���ihttp://www.hitozukuri.or.jp/�F�ŏI�A�N�Z�X���T���R�O���j

�E�Q�c�@HP�u�l�����I�Ԃ�̍���҈�Ð��x�̑啝�������@�`��Ð��x���v�֘A�@�ā`�v

(http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/kounyu/20060407/2006040729.pdf�F�ŏI�A�N�Z�X���U���V��)

�E������HP�u�L�掩���v�ihttp://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html�F�ŏI�A�N�Z�X���T���Q�X���j

[1] �߉Y�����L��A���u�L��A���ɂ��āv���@(http://www.kinutoh.jp/hp/soumu/soumu/rengotoha.htm)

[2] �����ȁu�L��A���v(http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki1.html)

[3]�@ �ʂ̍��������ܐl�Â���L��A�����������@�ihttp://www.hitozukuri.or.jp/what.html�j