�������x���K�`�i�Ж[�~�j�@�Q�O�O�V�N�x�P�Z���X�^�[�P�N�[��

�������Ƃ̎��ƎґI��i�K�ɂ�����s���Q���̌���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�V�N�T���Q�S���@�_��M�V

�͂��߂Ɂi�ړI�Ɣw�i�j

�@�������Ƃ̎��s�Ɋւ��錠���̑����́A��{�I�Ɏ��Ɣ����҂ł��鍑��n�������̂����ǂ��Ă���B�������ߔN�A�{�݂̌v��i�K�������s���������Č�����i�߂鎩���̂�A�v��ɑ���p�u���b�N�R�����g�葱���Ŗ��ӂf������ȂǁA�s���Q���Čv��̌�����i�߂铮�����������Ȃ��Ȃ����B

����A�������Ďs���Q���ɂ���Čv��̌�����i�߂Ă������Ƃ��A�v�ґI���{�H�҂̓��D�i�K�ɂȂ�Ǝs���Q���̓x�������ቺ����P�[�X�����������B�������ߔN�A�s���Q���Đv�҂�{�H�҂�I�肷�铮�����o�Ă����B�����A���ӂ̔��f��@��ʒu�t�����B����������A���ݕ��쓙�̐��ƂƎs���Ƃ������R�����ڂŐR�������������ȂǁA�R���̓K�����A�Ó����ɉۑ���c��B

���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���́A����قǐ�s���Ⴊ�����킯�ł͂Ȃ��A�܂����s�i�K���Ƃ�����B�������ƕ���ł̎s���Q�����A����܂Œi�K�I�ɐi�W���Ă������܂���A�s���Q���̓x�����́A����A�܂��܂��[�܂��Ă������Ƃ��\�z�����B����������ł́A�ǂ̂悤�Ȏ�@�Ŏ��ƎґI��i�K�ł̎s���Q����i�߂�ׂ����A���m�ȃ��[����K�C�h���C�������݂��Ă��Ȃ��B���̂��߁A��s����Ɍ���s���Q����@�ɂ��o���c�L������B

�������Ƃɂ́A�T�[�r�X�̎�ł���s�����͂��߁A���D�҂̖��Ԋ�ƂȂǁA�������̃X�e�[�N�z���_�[�����݂���B���D�Ȃǂ̎��ƎґI��i�K�ɂ́A������������������A�e���Q�W�҂ւ̐����ӔC�����߂���B

�{�e�́A�����������_�܂��A���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���̌���Ɖۑ�𖾂炩�ɂ��A���P�Ɍ��������x�v���Ă���B

�{�e�Ŏ�ɑΏۂƂ���������Ƃ́A�s������ȃT�[�r�X�̎�ł��胆�[�U�[�ƂȂ钡�ɂ╶���{�݁A�}���فA�̈�قȂǂ̌������z����z�肵�Ă���B�܂��A���ƎґI��Ƃ́A�v�҂�{�H�ҁA�o�e�h���Ǝғ��̓��D��I���ΏۂƂ���B

�P�D���D�Q���i�K�ł̎s���Q���̖ړI�A���҂�������

�������ƕ���S�ʂł̎s���Q�����i�W���Ă���w�i�ɂ́A�s���ɂ��Q��ӎ��̍��܂��A�s�����̃p�[�g�i�[�V�b�v�@�^�̍��܂�Ȃǂ�����B�s���Q���^�̐v�ҁE�{�H�ґI��ɕ����֗^���Ă����Ŗ��f�v�́A�s���Q���̃����b�g�����̂悤�ɕ��͂��Ă���B[1]�@�l�X�Ȓi�K�ɂ����ďZ���Q���̋@������A�v���Z�X���J�ɂ���āA�s���s�M�����O��������J��������������B�I�藝�R����������A�Z���E�g�p�҂����݂Ɍ����������߂̎肪����ƂȂ�C�Z������O�ғI�ȗ���l�ƂȂ�A�ȂǁB

�Ŗ����w�E����A��C�ɂ��ẮA��O�҂Ƃ��Ă̎s���̖ڂ���݂����邱�Ƃɂ���āA�k����s���s�ׂɑ�����̗}�~�͂Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ����҂����B���̂ق��A�v��E�v�E���݁E�^�c�Ƃ����e�i�K�ł̈�т����s���Q�����m�ۂ��邱�ƂŁA���Ƃɑ��鍇�ӌ`���◝�����[�܂邱�Ƃ���A�g�[�^���ł̎��Ɛ��i�̉~���������҂ł���B

���m���́A�Љ�{�������j�i���ݕ����j�̒����u���Ƃ̕K�v���ɑ���n��Z���̗�����[�߁A�~���Ȏ��Ƃ̎��s���������Ă������߂ɁA���Ƃ̊e�i�K�ɂ�����Z���ӌ��̔��f�ɓw�߁A������̈ێ��Ǘ��ւ̏Z���Q����������v�Ƃ̕��j�������Ă���[2]�B

�Q�D���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���̐�s����

�����ł́A�������Ƃ̐v�҂�{�H�ҁA�o�e�h���Ǝ҂̑I��ߒ��Łu�s���Q���^�v�̎��g�݂�������Ȑ�s��������グ��B

�P�j�Q�n�������E�x�O���p��[3]

�u�v�ґI��Z���Q���^�v��ċ��Z�v�u�{�H�ґI��Z���Q���^�{�H�v���ċ��Z�v�Ƃ��āA�v�ҁA�{�H�҂Ƃ��Ɏs���Q���āA���̑I��v���Z�X�����J�����B�R���́A���z����Ȃǂ̐��Ƃ݂̂ō\������ψ���S�����A�v�ґI��ł͈ꎟ�R���O�ɁA�Z���ψ���Ƃ̈ӌ����������{�����B�{�H�ґI��ł́A�ꎟ�R���Ƃ��ċ��z�ɂ����D�����{�B�R���ɐi�U�Ђ́A�u�i���Ǝ{�H�ɑ�����_�̔c���ƋZ�p��āv�u�Z���Q���Ɍ��������g�ݕ��j�Ǝ{�H�v��v�u���̑����R�Ȓ�āv�Ȃǂɂ��Č��J�v���[���e�[�V���������B

�Q�j�����s����s�E�V���Ɍ��v��[4]

�v�ґI��ł́A�u����s�V���Ɏs���Θb�^�Q�i�K�����v���̗p�����B�ꎟ�R����ʉ߂������҂R�҂��A���ꂼ��s����ƃ��[�N�V���b�v���������Đv�Ă��쐬�B�ŏI�R���Ȃǂ����J�v���[���e�[�V�����Ƃ����B�R���́A���Ƃ݂̂ɂ��ψ���B���J�v���[���e�[�V������Ɏs���ψ���Ƃ̈ӌ������A���҂ւ̃q�A�����O���o�āA�P�҂�I�肵���B����A�{�H�ґI��i�K�ɓ��邪�A���D�����Ȃǂ���������u�{�H�ґI���@�������ψ���v�ɂ͎s���ψ����Q�����Ă���A�s���Q���^�̓��D�������̗p��������Ō������i�߂��Ă���B

�R�j�����C�s�E���ˑ������N�A���[�i�i���́j[5]

�v�ґI��̃v���|�[�U�������ł́A���Ƃ̂ق��A�s����\�A�s�E���Ȃǂō\������R���ψ����R����S�������B���ސR���ɂ��ꎟ�R���ʉߎ҂ɑ��A���J�q�A�����O�����{�B�q�A�����O�I����A�e�ψ����ʎ��Ŋe��Ăɑ��銴�z��b����������A�R���p����p���čŗD�G�҂Ɂ��A���Ȏ҂Ɂ����L�����A���킹�Ċe��ď��̊��z���L��������@�œ��[���s�����B�I�肳�ꂽ�v�҂́A�s���ƃ��[�N�V���b�v���������A�v�Ă��쐬�����B

�S�j�_�ˎs�E�ό��h���{�݂o�e�h���Ɓu���냍�b�W���������Ɓv[6]

����^�v���|�[�U���������̗p���āA�v�E���݁E�^�c��S������o�e�h���Ǝ҂�I�肵���B�R���́A�@������Z�̐��ƁA�s�E���A�s����\�ψ��ō\������R���ψ���S�������B�e�R���ψ��́A�e�R�����ځi�{�v��A���ƌv��A���x�v��̂R����v�P�V���ځj���ƂɌʕ]�����s�����B���J�v���[���e�[�V�������͍s���Ă��Ȃ��B���̂ق��o�e�h�ł́A���䌧�I�]�s�ɂ��u�I�]�s�P�A�n�E�X�������o�e�h���Ɓv[7]���͂��߁A���l�Ɏs���ψ����������R���ψ����ݒu�����Ⴊ����B

�T�j�k�C���]�ʎs�E�u�i���́j�s���̕�炵��ِ����v�i�\�z�i�K�j[8]

�]�ʎs�����{�̒n��Đ��{���ɒ�o�����n��Đ��v��ɂ��Ɓu�v��E���݂̊e�i�K�ɂ����āA�w�s���Q���E�����x�̒n�摍�͑̐��Ői�߂�K�v������A�n�[�h�����̐i�ߕ��Ɋւ��āA�{�i�I�Ȏs���Q����@�ɂ��w������x��w�t�H�[�����x���J�Â���v�Ƃ��Ă���B��̓I�ȑΏێ��ƂƂ��ẮA�n��𗬋��_�ƂȂ�u�i���́j�s���̕�炵��فv��A�R�~���j�e�B�̒��S�ƂȂ�u���S���̂��铹�H�����v��z�肵�Ă���B

�R�D�s���Q���̃��x���i�[�x�j�Ƃ��̉��x��

�@���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���̎�@��[�x�͗l�X���B�s���ւ̏����J��ӌ������ɂƂǂ߂�P�[�X������A�s�����R���ψ��̈���Ƃ��āA�I��ɒ��ڊ֗^���鎖�Ƃ�����B�����ł́A�s���Q���̃��x�������邱�ƂŁA�e�����ҊԂɑ��݂��鉷�x��������ɂ���B

�Ⴆ�A�Q�D�S�j�Ŏ������]�ʎs�̌v��Ɋ֘A���āA�n���W�҂�őg�D����u��y�܂��Â��苦�c��v�́A�s���Q���̃��x���Ƃ��āu�w�A�[���X�^�C���̎Q���̒�q�x�̂U�i�ȏ�̃��x���v��ڕW�Ƃ��Đݒ肵�Ă���B[9]�܂艺�}�̍���Ɉʒu����u�Z���̗͂���������Z���Q���i�Z���̌����Ƃ��Ă̎Q���j�v��ڎw���Ă���B

�@ �o�T�F�]�ʎs��o����

�o�T�F�]�ʎs��o����

����A���ȍK�F[10]�́A�܂��Â��蕪�쓙�ł̎s���Q�����x�����A�@���A�ӌ�����B�`�����̉����C�Ӗ����鉞���D�p�[�g�i�[�V�b�v�\�\�̂T�i�K�ɐ������Ă���B

���������ތ^���A���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���ɓ��Ă͂߂��ꍇ�A�s����\�ψ��Ȃǂ��Q������R���ψ���́A���[�����x���ł̎s���Q����ڎw�������̂ƍl������B�R�������̈ꕔ���s���ɈϏ����邱�ƂɂȂ邽�߂��B����A�R���Ɏs���ψ����������A���Ƃ݂̂Ƃ���ꍇ�́A�T�d�Ȏp���ƌ�����B

�s���Q���邩�ۂ��A�܂��A�ǂ̃��x���܂ł̎Q�������߂邩�A�Ƃ������_�ɂ��ẮA��{�I�Ɏ����̑��̔��f�Ɉς˂��Ă���B�������A�S�Ă̌������ƂɎs���Q��������ނ킯�ł͂Ȃ��A���̎��Ƃ̐��i��n�掖��Ȃǂ܂��đ����I�ɔ��f���ׂ����B

�Ⴆ�A�Q�n�������E�x�O���p�ق̃P�[�X�ł́u�Z����\�������ɐR���ɎQ�����邱�Ƃ͗��z�����i�����j���i�K�ł͂�茻���I�ȑΉ��v[11]�Ƃ��Đ��ƂɌ��肵���ψ����ݒu�����B����ŁA�]�ʎs�̂悤�Ɂu�n�摍�͑̐��Ői�߂�K�v������v�Ƃ̔��f������B

���̂悤�ɁA�����̑��̕��j��n�掖��Ȃǂɉ����āA�s���Q���̃��x���ɂ͍���������B�������A�s���Q���̃��x���������āA���̑P����������T�ɔ��f�ł�����̂ł��Ȃ��B

�S�D�ۑ�

��s����̕��͂ŁA�����̂����߂�s���Q���̃��x���ɉ��x�������݂��邱�Ƃ��w�E�������A�s���Q���^�̎��ƎґI���i�߂����Ƃ����_�ł͋��ʂ����u�������ƌ�����B�����ł́A�R���ψ���Ɏs���ψ����Q������ꍇ�ƁA���Ƃ݂̂̈ψ���ɂ��ꍇ�̂Q�̃P�[�X����A���ꂼ��ۑ���l�@����B���̏�ŁA�ڎw���ׂ�������̕�������T��B

�P�j�R���ψ���Ɏs���ψ����Q������ꍇ

���ƈψ��ɉ����A�s���ψ����������R���ψ���̏ꍇ�A���Ƃ̈ӌ��Ɏs���ψ���������Ă��܂��A�`���I�Ȏs���Q���ƂȂ��Ă��܂����ꂪ����B�Ŗ��́A�Q�n���g�䒬����V���ɂ̐R���ߒ��ɂ��āu����ƈψ��́A�v�]���q�ׂ�ɂƂǂ܂�A�]���ɂ����Ă͐��Ƃ̈ӌ��ɏ]�����ʂł������v�Ǝw�E���Ă���B[12]���ƂƎs���������R�����ڂŕ]�����s���ꍇ�ȂǂɁA�����������̔��������O�����B�s���ψ��ɂ����Ғʂ�̐R�����s���Ȃ��ꍇ�A���ʂƂ��Ďs���Q�����x�����u�`�����̉����v�ɒቺ���Ă��܂��B�Ŗ��́u�Z���Q���ɂ�����R���̓Ɨ��ɑΉ�����V�X�e�����ǂ̂悤�ɔ�����ׂ����v�Ɩ���N���Ă���B

�s���ψ��̐��������ꍇ�Ȃǂ́A�t�̌��ۂ��z�肳���B���ƈψ��ɂ�鎋�_�������Ȃ锽�ʁA�s���Q�����x�����K�v�ȏ�ɍ��܂��Ă��܂����O���B�Ⴆ�A�{�H�Z�p�ʂȂǂŗD�ʐ��ɖR�����Ǝ҂��I�肳��鋰�������A�R�����ʂ̑Ó����ɉۑ肪������B

�܂�A���ƂƎs���̍��ݐR���ł́A�o���̊�^�x���q�ϓI�Ɏ������Ƃ��ł����A�܂��A��^�x�����炩���ߐݒ�E�Ǘ����邱�Ƃ�����A�Ƃ����ۑ�ɏW���B�R�����ʂɊւ�������ӔC�Ƃ����_�ł��ۑ肪�c��B

�Q�j�R���ψ������ƈψ��݂̂Ƃ���ꍇ

���ɂ╶���z�[�����݂Ȃǂ̑�K�͎{�ݐ����ɂ��ẮA�v��i�K����s���Q������g�݂��������B�������A���D�Ȃǂ̎��ƎґI��i�K�ɂȂ�Ǝs���Q�����x�����ቺ����P�[�X�������B���������ꍇ�A�u�Ȃ����D�i�K�����֗^�ł��Ȃ��̂��v�Ƃ����s������ɂȂ��肩�˂Ȃ��B���ہA����s�V���Ɍ��݂ł́u�{�H�ґI���@�������ψ���v�̋c�_�ł́A�s���ψ�����R���ւ̊֗^���M���ӌ����o�Ă���B[13]

���Ӕ��f��⊮����˂炢����A���ƈψ���A�R���ߒ��Ŏs���Ƃ̈ӌ����������{����P�[�X������B�ӌ������̓��e�́A���Ƃ��R���̍ۂ́u�Q�l�v�Ƃ��Ĉ������Ƃ��������A�ŏI�I�ȐR�����ʂɂǂ��܂Ŕ��f�����̂��A�s�����ȕ����������B�u�Q�l�v�̃j���A���X�������āA���ƈψ��̊Ԃʼn��x���������邱�Ƃ��l������B���������ꍇ�A�u�Q�l�v�Ƃ������t�̎��B��������A�s���Q�����x�����u�`�����̉����v�ɂȂ�\�����������A���ӂ��z��ȏ�ɑ傫�ȉe�������\��������B

���̏ꍇ�ł����Ă��A�s���ӌ��ɂ���^�x�����炩���ߐݒ�E�Ǘ�������A�q�ϓI�Ɏ������Ƃ�����Ƃ����ۑ�ɋA������B�s���̊�^�x���B���Ȃ܂܂ł́A�R�����ʂɊւ��������ӔC��S�ۂ���͍̂���B�P�Ɂu�s���̈ӌ����Q�l�ɑI�肵�܂����v�Ƃ��������x�̌��ʐ����ł́A�s���ɂƂ��Ă��A�܂����D�ł��Ȃ��������Ǝ҂ɂƂ��Ă��A�[���ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�R�j�ڎw���ׂ�������

�@��L���_�܂��A���ƐR���Ǝs���R���̕������\�ɂ���g�g�݁A�܂��A�s���Q�����x�����q�ϓI�E��ʓI�ɐݒ�E�Ǘ��ł���d�g�݂����߂���B���̑o���̎����ɂ���āA�R�����ʂɑ�����̐����ӔC���m�ۂł���B

�T�D�����]�����D�̊��p

�@���ƐR���Ǝs���R���̕����A�s���Q�����x���̋q�ϓI�E��ʓI�Ȑݒ�E�Ǘ����\�ɂ��邽���̃c�[���Ƃ��āA�����ł͑����]�������ƌĂ����D���x�ɒ��ڂ���B�����]�����D�́A���D�҂��������D���i�ƁA�Z�p��ē��e�Ȃǔi�v�f�̑o���𑍍��I�ɐR���E�]�����鐧�x���B����܂ł̓��D���x���A���i�̈����݂̂𗎎D�����Ƃ��Ă����̂ɔ�ׁA�����ґ��ɂƂ��Ă͑I���̎��R�x�����܂郁���b�g������B

�����H���ł́A��v�@��n�������@�̋K��ɂ��A���i�̈����݂̂���D�̔��f��Ƃ��Ă������A�Q�O�O�O�N�R���ɋ��呠�ȂƋ����ݏȂ̊ԂŁA�����]�����D�̓����Ɍ�������I�ȋ��c���������B����ɔ����A��v�@��n�������@�Ȃǂ̊W�@�߂��A�����]�����D�ɑΉ��ł���悤�������ꂽ�B���݁A�o�e�h���Ƃ⍂�x�Ȍ��ݍH���A�ꕔ�̐v�ґI��ȂǁA�i�v�f�̐R�������߂��鎖�Ƃœ������i�߂��Ă���B

�P�j�����]�����D�Ƃ�

�@�@�����]�����D�ł́A���D���i�Ɣi�v�f���Ƃ��ɓ_����������ő����I�ɐR������B�i�v�f�Ƃ��ẮA�{�H�v���H���i���̊m�ۍ�A�H���̊������S��Ƃ������R�����ڂ������B�e���ڂ��Ƃɔz�_�����߂���ŁA�R������B�R���̐��́A���Ƃ��������R���ψ����ʓI�ƂȂ��Ă���B

��F�i��ē��_�{��b�_[14]�j�����i�_�������]���l�B�����]���l�̍ł��������D�҂����D�ҁB

�@���ȁu���������ЎЉ�A���i�Z���^�[�����E�^�c���Ɓv�̑����]�����D�ɂ�闎�D��[15]

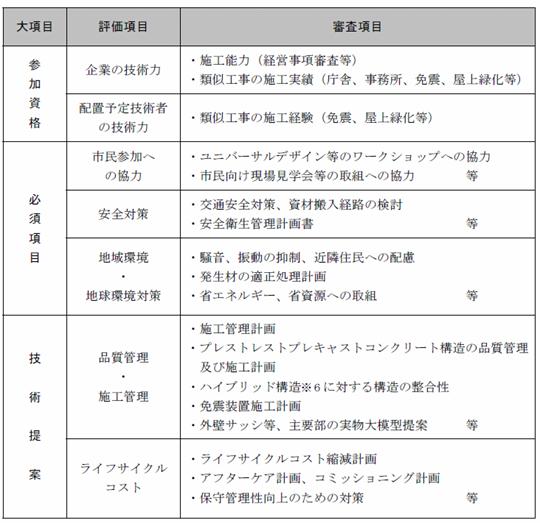

����s�ɂ��V���Ɍ��ݍH���̐R�����ځi���݁A�����i�K�j[16]

�Q�j�R�����ڂ̑��l��

�@�@�����]���̊e�R�����ڂ́A��{�I�Ɏ����̂̍ٗʂŌ��߂邱�Ƃ��ł���B���y��ʏȂ͌����H���ɂ����鑍���]���������p�K�C�h���C���̒��ŁA�i�v�f�̐R�����ڂ̈��Ƃ��āu�{�����e�B�A�����ɂ��n��v���v�������Ă���B[17]����A�������Ȃ́u�������D�v����Ă���B���Ƃ��Δi�v�f�̐R�����ڂ̈ꕔ�ɁA���D��Ƃ̏�Q�Ҍٗp���⏗���ٗp���ȂǁA�J�������ɑ����g�Ȃǂ�݂���������B[18]

�{�����e�B�A�ɂ��n��v�����Q�Ҍٗp���́A�{���A�H���̕i���Ȃǂɒ��ڂ͖��W�̍��ڂ����A�����̂��ڕW�Ƃ��鐭�̂��̂���D�i�K�Ŕ��f�����A���D��Ƃɑ��Ċ�Ƃ̎Љ�I�ȐӔC�����߂�g�݂ƂȂ��Ă���B�O�d������s�ȂLjꕔ�̎����̂ł́A���̐������D�̍l�������ꕔ�Ɏ����ꂽ�����]�����D�����łɎ��{���Ă���B

���̂悤�ɑ����]�����D�̐R�����ڂ̑��l�����i��ł���X�������܂��Ȃ���A�s���Q����ۂɊ��p�\�ȐR�����ڂ�T��K�v������B

����A�����́A�������D�ɂ�����i�v�f�̐R���̐��ɂ��āu�w���҂Ɍ���s�����������R���ψ���v�̐ݒu���Ă��Ă���B�܂��A�\��������l�ɁA�o�e�h�ł̐R���Ɏs���ψ���������悤�w�E���Ă���B[19]�������A�����A�\����A�Ƃ��ɋ�̓I�ȐR���̕��@��̐��Ɏ���܂ł͌��y���Ă��Ȃ��B�����A��啪�삩��̎��_�ŕ]������w���҂ƈ�ʎs���Ƃ��A�����ψ���ɑ����A�������ڂ�R������̂́A�R�����̂̑Ó�����K�����ɋ^�₪�c��B���ƐR���Ǝs���R���̕�����O��Ƃ��������]������������K�v������B

�U�D�s���Q�����f���̍l�@

�����]�����D�����p�����s���Q���̘g�g�݂��u�s���Q���^�����]�����D�v�Ƃ��Ē�Ă���B���ƐR���Ǝs���R���̕����A�s���Q�����x�����^�x�̋q�ϓI�E��ʓI�Ȑݒ�E�Ǘ����˂炢�Ƃ��Ă���B

��̓I�ɂ́A�����]�����D�̔z�_�̂����A�ꕔ���s���ɈϏ�����d�g�݂ŁA�����̂����߂�s���Q�����x���ɉ����āA���̏����ݒ�ł���B�܂�A�s���Q���̃��x���A��^�x�Ȃǂ��A�q�ϓI����ʓI�Ɏ������Ƃ��ł���_���傫�ȃ����b�g�ƂȂ�B

���킹�āA���ƐR���Ǝs���R��������g�g�݂�݂��邱�ƂŁA�I��v���Z�X�̓������E�������A�����ӔC�̊m�ۂɂȂ��邱�Ƃ����҂����B

�P�j���ƐR���Ǝs���R���̕���

�i�v�f���P�O�O�_���_�̏ꍇ���Ƃ���ƁA�X�O�_������Ƃ��R�����A�P�O�_�����s�����R������A�Ƃ�����������@���Ă���B

�s���Q�������̓������s�i�K�ȂǂŁA�s���Q���ɂ���^�x�����������ꍇ�́u���Ƙg�X�T�_�A�s���g�T�_�v�ȂǁA�s���g�ւ̔z����������B�t�ɁA�s���ɂ���^�x�����߂����ꍇ�́A�u���Ƙg�V�O�_�A�s���g�R�O�_�Ȃǁv�Ƃ������悤�Ɏs���R���̔z�_���グ�邱�Ƃ��ł���B

�S�Ă̎��ƂɈꗥ�̔z�_��ݒ肷��̂ł͂Ȃ��A���̎��Ƃ̐��i��s���j�[�Y�Ȃǂɉ����āA�_��ɔz�_��ϓ�������ׂ��ł���B�s���Q���̗��D��^�x�́A���Ƃ̔����҂ł���e�����̂�����̐ӔC�ŁA�K�Ƀ}�l�W�����g�A�R���g���[�����邱�Ƃ����߂���B

�@

�@�Q�j�R���̐�

�@�@�����ł́A�����܂Ŏs���g�i�Ⴆ�P�O�O�_���_���P�O�_���j�Ɋւ���R���̐��ɂ��Č��y����B

�@�@���Y�{�݂̗��p�E�g�p�������܂��s���ł��邱�Ƃ�O��ɁA����s���ō\������R���ψ���ɂ��R�������ʓI�ƍl����B�{�ݗ��p�҂̒��ł��A����ɉ�����s���́A���Y�{�݂ɑ���S�⍂���Q���ӎ��������Ă���P�[�X���������߂��B

�{�݂̃R���Z�v�g����D�葱�Ɋւ�����m�E�O���}�邽�߁A����s���ψ���͐R���̑O�i�K���炠�炩���ߐݗ����Ă����K�v������B����s���̑I��ɂ������ẮA�n��I�ȕ�̉������͂��߁A����̊�ƂƂ̊W�Ȃǂɂ��z������K�v������B

�@�@�܂��A�R���v���Z�X����ʌ��J����v���[���e�[�V���������́A����ψ��ȊO�̈�ʎs���̎Q���ӎ��𑣂��ق��A�������̊m�ۂƂ����_������L���ƂȂ�B

�e���D�҂͎Ж�������ŁA���Ŏ��Ђ����D�҂ƂȂ����ۂ̃����b�g��Z�p�I�ȑ��ʂ��܂߂ăv���[���e�[�V��������B���m���������Ȃ��s���������ł��郌�x���ŁA�킩��₷���������邱�Ƃ����߂���B

�R�j�R������

���Y�{�݂ɑ���s���̃j�[�Y�܂��Ȃ���A�R�����ڂ�ݒ肷�ׂ������A���I�Ȓm�����K�v�ƂȂ�Z�p����Ȃǂ̐R���͔�����ׂ����B���Ƃɂ��R�����ڂƂ̏Z�ݕ�����}�邱�ƂŁA���ʂƂ��āA�R�����ʂ̑Ó������m�ۂł���B����s���������R��������炩���ߐݒ肵�A���m���Ă����K�v������B

�������Ƃ̑��݈Ӌ`���l����A�����{�݂̍���i�v�҂⌚�݉�Ёj�́A�ő��̃X�e�[�N�z���_�[�A�܂�����T�[�r�X�̎�ł���s���ɂ�闝������҂ł��邱�Ƃ��]�܂����B�����ň�ʓI�ɂ́A���D�҂́u�s���ւ̐����\�́i�v���[���e�[�V�����\�́j�v��u�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�v�ȂǂɊւ��鍀�ڂ��K�{�̐R�����ڂƂ��čl������B

�܂��A�{�ݗp�r��G���A����Ȃǂɉ����āu�g���₷���v�u�o���A�t���[�Ɋւ�����j�v�u�H�����Ԓ��̑����E���o�h�~�A���S��ɑ�����g�݁v�u�����ꌩ�w��̎��{�v��v�ƂȂǁA�s���j�[�Y�ɉ������l�X�ȐR�����ڂ�g�ݍ��ނ��Ƃ��ł���B

�@

�S�j�z�_���F�i�v�f���P�O�O�_���_�ŁA���Ƙg�X�O�_�A�s���g�P�O�_�Ƃ����ꍇ

���Ƙg���i�{�H�v��R�O�{�i���m�ۍ�R�O�{����Q�O�{���S��Q�O�j�~�O�E�X

�s���g���i�s�������\�͂S�O�{���S�E�a�ؑ�S�O�{���ꌩ�w��v��R�O�j�~�O�E�P

�ŏI�I�ɂ́u�o�i���Ƙg�{�s���g�j�{��b�_�p�����D���i�_�������]���l�v���Z�o���A�����]���l�̍ł��������D�҂��A���D�҂ƂȂ�B

�܂Ƃ߁i���ʂƉۑ�j

�{�e�́A�������Ƃ̓��D�i�K���ɂ�����s���Q���Ɋւ������N���˂炢�Ƃ����B��s����̕��͂��o�āA�u���ƐR���Ǝs���R���̕����v�u�s���Q�����x�����^�x�̋q�ϓI�E��ʓI�Ȑݒ�E�Ǘ��v�Ƃ������Q�̉ۑ�ɏœ_�āA���̉����Ɍ��������x�v�̒�Ă����݂��B

���ƎґI��i�K�ł̎s���Q���́A�܂��n�܂�������ŁA���s�I�E�����I�Ȏ��g�݂������A���̉^�p�ʂł̘g�g�݂��Ǝ�ƌ��킴��Ȃ��B����������A�s���Q���@�^�̂���Ȃ�i�W���\�z����邽�߁A�������E������������ӔC�ɑς�����g�g�݂�z�肵�Ă�����Ƃ��d�v�ɂȂ�ƍl�����B

�{�e�́A�����܂ŊT�v�łł���A���N�[���ȍ~�A�e���ڂ����@�艺���Ē����E�������Ă����K�v������B��s����̎��W������ɐi�߁A��萸�x�̍������͂�s���Q�����x���ɉ������ތ^����i�߂Ă��������B�܂��A�����]�����D�̕]�����ڂ�]���w�W�ɂ��Ă��A����Ȃ鎖����W�⒲����i�߂�K�v��������B

�Q�l����

�������u�܂��Â���ƐV�����s���Q���\�h�C�c�̃v���[�k���N�X�c�F���̎�@�v�C�}�W���o�� 2006�N

�썇�����u�R�~���j�e�B�̍Đ���NPO�|�T���t�����V�X�R�̏Z��E�����E�܂��Â���|�v�w�|�o�Ŏ�

���R�O�~�u�s�X�n�ĊJ�����Ƃւ̎s���Q���Ɋւ���l�@�v�ĊJ���R�[�f�B�l�[�^�[����E�ĊJ������vol.23 2007

�Ö��K�u�s���Q���������ꂽ���J�ɂ��V���w�w�ɁE�w�O�L��v���ċ��Z�̎��{�v����15�N�x���y��ʏȍ��y�Z�p������