自治制度演習(片木淳教授)

公共経営研究科45031002-4 阿部慶太郎

<課題>

三重県の組織再編に見る総務、企画部門等が果たしてきた内部調整機能の変遷

<背景>

三重県では北川正恭氏が知事に就任し、職員の意識改革を目指す「さわやか運動」(サービス、わかりやすさ、やる気、改革)を提唱するとともに、生活者起点の行政運営を行うべく、事務事業評価制度を導入し、また新たな総合計画として1997年(平成9年)には2010年度(平成22年)までの県政の基本指針である「三重のくにづくり宣言」を策定した。

<三重のくにづくり宣言と組織再編の過程>

①第一次実施計画

この新総合計画を実現する行政運営の手段として効率的で効果的な組織・体制作りが挙げられている。それは、県行政の役割を明確化し、分権時代にふさわしい政策形成能力の向上や行政運営の透明性の確保に取り組むとともに、より質の高いサービスを効率的に提供するため、組織機構の継続的な見直しに取り組むものであり、また、住民サービスの向上と、事務処理の効率化に努めるとともに、従来の枠組みや慣行にとらわれることなく、職員の意欲や能力が生かせる職場づくりを進める。(注1)という考え方に基づくものである。

1998年(平成10年)には上記に基づく具体的な政策として、分権・自立、公開・参画、簡素・効率を旗印に掲げた「行政システム改革」の名のもと、組織改編、グループ制の導入、定員の適正化、権限移譲等を実施することにより、簡素で効率的な行政運営の推進を始めた。企画、実施、評価の各機能を充実しつつ、総合行政を展開するため各部を横断的に所管する部門を「局」とし、個別の行政サ-ビスの提供を担当する部門を「部」とすることにより、組織のマトリックス体制を明確にした。具体的には、それまでの企画振興部を分離して、企画部門と知事室、広報広聴課、統計調査課を合わせ、政策を企画・立案する独立した部門として総合企画局を設けるとともに、総務局を設置して、これまでの総務部の機能に加え、事務事業等の評価システムを推進していくこととなった。

またグループ制の導入と共に総務部門の権限縮小が行われ、①組織・定数に関する権限として年度の途中も含めた「グル-プ」「係」の設置・改廃の権限、 年度途中の定数配置の変更権限は、各部局長及び県民局長がもつこととなった。

また②人事に関する権限として定期人事異動においては、原則として一般職については各部局長及び県民局長に部内の配置を委ねることとし、また、役職者についても各部局長と同様に県民局長の意向も反映した配置を可能にするとした。また年度途中の人事異動においては、一部指定ポストを除き部局内の異動についての権限を各部局長及び県民局長に委ねる。 業務補助職員の任免については、原則として各部局長及び県民局長の権限とする他、協議事項の整理及び方法の簡素化を図るとした。

③ 予算に関する権限

財政フレ-ムは、三役及び各部局長で構成する「財政会議」(注2)において決定し、

事務的経費は各部局に総額を配分のうえ(注3)、各部局の権限と責任において予算計上することとした。また 予算要求・決定・配分過程に県民局長としての意見を反映できるシステムを構築するとした。

|

ア.予算要求・・・ |

本庁各部局への要求は事前に県民局長が調整のうえ、県民局長として要求 |

|

イ.予算決定・・・ |

重要な事業の部局長調整や三役調整の場への県民局長の参画 |

|

ウ.予算配分・・・ |

令達先を各事務所長から県民局長へ変更 |

|

エ.予算流用・・・ |

一定の範囲の予算流用の権限の付与 |

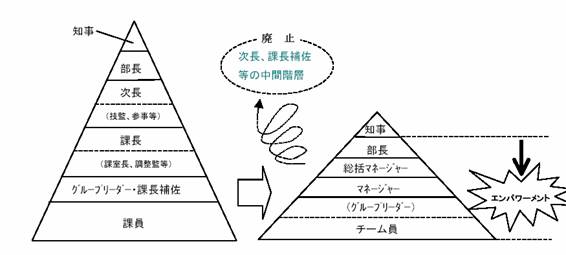

グループ制とは係を廃止し、それに伴い作られたものであり、組織階層のフラット化による意思決定の迅速化や組織をできるだけ大括りにすることによる柔軟な組織運営を目指し、原則として七名以上からなる。

【参考】グループ制のイメージ

(注4)

<総務局の位置付け>

総務局のあり方……管理型からサポート型へ

従来の中央集権型の行政運営においては、均衡ある国土の発展の観点から、国が政策を立案し、県はそれを自らあるいは市町村を通じて実施してきた。このような県政における総務部門の役割は、人事、財政、市町村指導等の権限を集中して持ち、県庁を管理し、国の政策を間違いなく県下に徹底することだった。

しかし、今、総務局に期待される役割は、県庁内を管理することではなく、県民に直接サービスを提供する各部局やその職員が、十分な権限、責任、能力を持って自立して政策の立案、実行が行えるよう支援(サポート)していくことになっている。また、合わせて、県民から選挙により県政の信託を受けている知事(三役)を支援(サポート)することが重要である。

即ち、各部局が率先実行で政策運営ができるよう、ニュー・パブリック・マネジメントの考え方((1)顧客志向、(2)成果志向、(3)市場メカニズムの活用、(4)分権化with理念・戦略)に沿って、ヒト、モノ、カネ、情報(知識、知恵)等の県政の経営資源を最大限有効かつ効率的に活用したサービスを顧客たる他部局等に提供していくことが総務局の役割になっている。(注5)

<総合企画局の位置付け>

総合企画局の役割として三重県HPでは以下のようなミッションが挙げられている

私たち(総合企画局)は

1広くみなさまから意見を聞きます(広聴)

2統計情報をみなさまと共有します(統計)

3みなさまの声を生かした計画を立てます(企画)

4県の各部局間のコーディネーターを務めます(調整)

5その内容や結果については広くみなさまにお知らせします(広報)

私たちは、広聴、統計、企画、調整、広報の5つの輪を生かし、みなさまの声を大切にしてゆきます。(注6)

以上の目的の中でも大きな位置を占めていると考えられるのは、「三重のくにづくり宣言」実施計画の策定と、それを評価する政策推進システムの運営である。

<第二次実施計画>

平成14年度(2002年)には「三重のくにづくり宣言」第二次実施計画がスタートし、その中で従来の「管理」型システムから、「経営」型システムに転換することを目的に、事務事業評価制度を進化させた政策推進システム(注7)の運用と組織を連動させることになった。(総務局に代わって総合企画局が担当することになる)

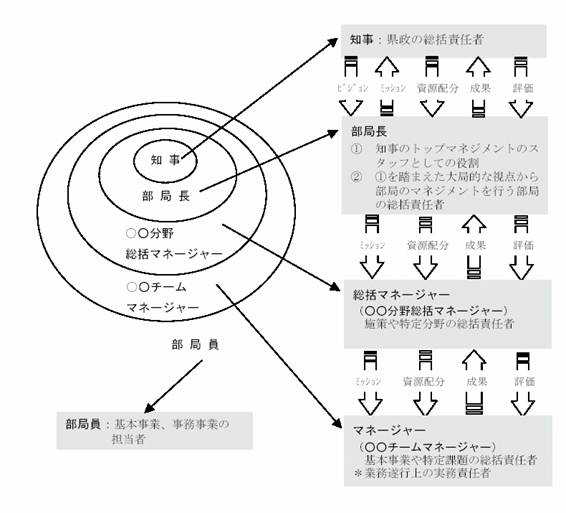

すなわち、新総合計画の政策事業体系を構成する「施策」「基本事業」「事務事業」の構造に対応して、組織を三階層(部長、総括マネージャー、マネージャー)にし、他にも下図のように、課を廃止し、チーム制、マネージャー制、プロジェクト組織を導入した。

(注8)

(注9)

この改革に伴い、部局長の職務も変化した。部や局の立場からだけではなく、県全体の視点を持てるように、執行業務を総括マネージャーに委譲している。また部局長は予算策定等を行う県政戦略会議(注10)の構成員となっている。

そして、総務局が握っていた財政情報をすべてオープンにし、財政当局の査定ではなく事業部門の判断による予算編成に改革した。従来、庇護・依存の関係にあった財政部局と各部局のあり方を改めるため、財政課をなくし、予算編成や財政運営における情報提供と各部局のサポートを主な役割とする予算調整課→予算調整チームを新たに設置し、予算の事前審査を事後チェックに変えた。具体的には包括配分枠(注11)(2002年度当初予算では総額約7700億円から人件費、扶助費、大規模プロジェクトなど包括配分になじまない事業を除いた約800億円)と「新価値創造予算」枠の導入を行った。特に後者はコンペ方式(2001年度、21億円)を取り入れ、総務、総合企画局長と知事ら三役によって審査されている(注12)

人事制度においても管理職の評価制度を導入しており、能力開発型の人事システムの構築を目指し検討中である。

<まとめにかえて>

三重県の組織改革では『早くから庁内で「総務部解体」という言葉が聞かれ、(中略)知事の庁内メッセージも相当に明確なものであって、総務部(当時)に幹部人事で、それまで総務に関係なかった人や縁の薄かった人たちを重ねて、意図的に配置していた』(注13)という。こうした戦略的な職員の意識改革への行動が結果として組織改革の実現に大きな影響を及ぼしたと考えられる。そして組織再編の中で総務部の権限は分割され、より住民に近い組織に権限が委譲されることとなった。また企画部門には政策推進システムを担当させている。「組織」が「仕事」をつくるのではなく、「仕事」が「組織」をつくる(注14)という発想に基づき、職制の役割を明確化し、組織を絶えず改善していけるような柔軟な仕組みを作っている。今回は機能の変遷をたどるにとどまったが、実際の改革過程で横割り部門が改革のバックアップをどのようにしてきたのかこれから研究を続けていくとともに、今後、他自治体の総務・企画部門を研究していく中で、三重県の事例と比較検討していきたい。

<注>

(注1)三重県HP「三重くにづくり宣言」

http://www.pref.mie.jp/SEISAKU/plan/SAKU/KUNI/2/2_5/2_5_6.htm

(注2)平成10年6月30日に設置された三役、部局長及び県民局長等で構成する会議で、予算調製方針の決定や事業の優先順位付けを行うなど予算編成上の重要な事項を決定する。平成13年度からは、県政戦略会議に統合された。

http://www.pref.mie.jp/GYOUSEI/gyousei/word/index.htm

(注3)各部局が運営経費として執行している事務的経費(旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料の4節)を総額で各部局に配分することをいい、平成10年度予算編成から導入した。これは、予算に関する権限を各部局に分散させ、各部局の責任と権限において行政運営を行う体制の構築を目指すとともに、事務的経費に係る調整業務の軽減を図り、政策経費に重点を置いた予算議論が可能となることをねらったものである。

三重県HPhttp://www.pref.mie.jp/gyousei/gyousei/word/sg.htm

(注4)行政システム改革

http://www.pref.mie.jp/GYOUSEI/plan/kaikaku/gyoukaku/sanko/san11.htm

(注5)「率先実行」総務局http://www.pref.mie.jp/GYOUSEI/plan/sossen00f/somu.pdf

(注6)三重県総合企画局HP http://www.pref.mie.jp/D1SOUKI/faq.htm

(注7)『三重のくにづくり宣言』を中心としたの県政を推進するため、第二次実施計画に定める政策・事業体系に即した目標達成度を数値目標等で測り、評価し、政策の企画、立案に反映する県政運営を的確にマネジメントするためのシステム。「みえ評価システム」を核とし、予算や職員定数などの行政経営資源の配分への反映、責任と権限の明確な組織づくり、県民との情報共有と意見の反映といった機能からなり、生活者起点の視点に立った成果志向の行政経営を実現しようとするものである。

http://www.pref.mie.jp/gyousei/gyousei/word/sg.htm

(注8)三重県HP http://www.pref.mie.jp/GYOUSEI/plan/soshikiH14/point.pdf

(注9)同上

(注10)平成13年4月1日に、これまでのマネジメント戦略会議、総合計画第二次実施計画策定会議、人事システム改革検討会議、財政会議、県政運営会議を統合する形で設置されました。三役、部局長及び県民局長等により構成され、県政に係わる基本方針や重要施策について審議を行い、県政の円滑な運営を図ることを目的としている。

http://www.pref.mie.jp/gyousei/gyousei/word/kg.htm

(注11)各政策担当者が責任と権限を持って「政策立案-執行-評価」が行えるよう、事業の財源(一般財源ベース)をあらかじめ施策単位で部局に配分し、各施策・事業への財源投入は各部局長の判断にゆだねていく試み。①前年度事業の成果の確認と検証②包括的な財源配分、③施策単位での予算編成、の流れで構成される。

「ガバナンス」2003.4 ぎょうせい P30

(注12)片山達也「三重県の組織改革と目指す組織運営の姿」『地域政策』三重県政策開発研修センター 2002秋号No.7 30~31頁

(注13)大森彌、山本勝治「ディスカッション“三重の改革1”」『地域政策』2002

秋号No.7 69頁

(注14)片山「三重県の組織改革と目指す組織運営の姿」26頁

<参照>

三重県ホームページ http://www.pref.mie.jp/

「ガバナンス」 2003 4 ぎょうせい

「地域政策」2002 秋号 No.7 三重県政策開発研修センター